理想として語られる「地域包括ケア」。しかしその実現は、現場での地道な活動と、専門性の壁を越えた深い信頼関係なくしてはあり得ない。秋田の地で、情熱と行動力で地域歯科医療を牽引してきた歯科医師の小菅一弘氏。そして、認知症ケアの第一人者として、常に温かい眼差しで現場を見つめ続ける和田行男氏。豊富な経験を持つ二人の専門家が、互いへの敬意を込めて語り合った1時間。その対話の中に、専門性の壁を越えた先にある、真の地域連携を築くためのヒントが隠されている。

司会:

本日は、地域医療と介護、それぞれの分野で日本の最前線を走り続けるお二人の第一人者にお越しいただきました。まずはお一方、秋田県東成瀬村に「ジュネスデンタルクリニック」を開業され、「秋田食介護研究会」の代表として、湯沢地域を中心に地域歯科医療の発展に尽力されている、歯科医師の小菅先生です。

そしてもうお一方は、1987年に国鉄職員から介護業界へという異色の経歴で転身され、東京都初の認知症高齢者グループホームの施設長を務めるなど、認知症ケアのパイオニアとして知られる和田先生です。和田先生は、大きな話題を呼んだ『注文をまちがえる料理店』の立ち上げメンバーでも あり、『大逆転の痴呆ケア』をはじめ多数の著書を通じて、認知症への社会的な理解を深める活動を精力的に行われています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

小菅先生・和田先生:

よろしくお願いいたします。

第1章 コロナ禍が問い直した「連携」の価値

司会:

早速ですが、このコロナ禍は、医療・介護の現場に大きな影響を与えたかと思います。先生方の現場では、どのような変化がございましたか?

小菅先生:

ええ、やはり一番大きかったのは、顔を合わせてのコミュニケーションが途絶えてしまったことですね。私の地域では、以前から歯科医師だけでなく、看護師、介護福祉士といった多職種が集まる活発な勉強会があったのですが、それが全て停止してしまいました。やはり、直接顔を合わせるのとは熱量も情報の質も違います。これまで築いてきた連携の基盤が、その価値を改めて問われた期間だったと感じています。

和田先生:

本当にそうですね。介護施設は外部との接触を厳しく制限せざるを得ませんでしたし、介護現場から去って行った人も少なくはなく、人の入れ替わりでコロナ禍前の活動を知らない人たちが増え、その影響でコロナ禍からの回復に手間取っている現状があります。また、介護の仕事って口腔ケアなんかもそうですが「密」が大事なのに「密 がダメ」となりましたからね。

小菅先生:

現場では、どうしても目の前の業務が優先され、口腔ケアはどうしても優先順位が下がってしまう。その現実がありました。しかし、その積み重ねが後に大きな問題に繋がるということを、我々専門職がどう伝えていくか。非常にもどかしく感じていましたね。

第2章 原点にある情熱と、現場からの学び

司会:

そうした厳しい状況だからこそ、先生方の活動の原点に、大きなヒントがありそうです。小菅先生は、かなり早い段階から地域での活動に力を入れていらっしゃいますね。

小菅先生:

性分なのでしょうね(笑)。

目の前の課題を、どうも放っておけないだけで。

私が秋田で開業した頃、この地域の子どもの虫歯の数が、全国でワースト2位という状況でした。これは歯科医師として看過できないと、行政にも働きかけ、地域ぐるみでフッ化物洗口を導入したのが最初の活動です。数字で明確に成果が出ると、関係者の皆さんの目の色も変わる。その経験は大きかったですね。

司会:

そのご経験が、高齢者介護の分野にも繋がっていくのですね。

小菅先生:

ええ。きっかけは、高齢者への訪問診療でした。今日お持ちした資料にあるような、目を覆いたくなるような口腔内の方に次々と出会いました。 在宅で療養されている50代の方、施設にいらっしゃる80代の方、皆さん脳梗塞の後遺症などでセルフケアが難しい。 これはもう理屈ではなく、歯科医師としての使命感というか、血が騒ぐ、と言いますか(笑)。 こんな口ばかりを観ていて、皆さんなら、ほっとけますか?と。

和田先生:

素晴らしい「血」ですね 。僕にもその「血」がある気がします。「ほっとけないですよね」「なんとかしなきゃ 」ってなりますもんね。やはり、現場で行動を起こす方の力は大きいですね。その情熱が、周りを動かしていくのだと思います。

小菅先生:

いえいえ。ただ、このままではまずい、今すぐ何とかしないと、と。 一人では何もできないとすぐに分かり、同じ想いの仲間と湯沢雄勝歯科医師会の有志7人で、平成19年に「秋田食介護研究会」を立ち上げたのが始まりです。 しかし、最初は失敗の連続です。良かれと思って、寝たきりの患者さんのベッドを水平にして診療していたら、後日ご本人から「先生、あの体勢は水が喉に流れるようで、とても苦しいのですよ」と、静かに教えていただきまして。専門書からではなく、私たちは常に患者さんと、介護の現場の皆さんから教えられてきたのです。

和田先生:

僕も認知症という状態にある方から学んできました。僕のセンセイなんです。

また、介護の世界では医療職との間 で「対等関係」を築きにくいところがあると思っている中、小菅さんの「介護の現場の皆さんから教えられてきた」という言葉を聞いて、だからこの町では医師・療看護職・療法士など医療職と介護職、ソーシャルワーカーまで含めた恒常的なつながりが育まれたんだということがわかりました。

第3章 専門性の壁を越え、目指す「70点のケア」

司会:

そうしたご経験を経て、たどり着いたケアの哲学についてお聞かせください。

和田先生:

僕は「ケア」という捉え方をしていなくて「認知症ケア」という言い方も今はほとんどしませんね。

僕は理屈的にも実践的にも「サポート」の方が適切だと思っていますので、僕の言い方は 「認知症の状態になっても人として生きることを支援する」と面倒くさくなります。

つまり、「人としての価値を損なわせない」「人生をあきらめさせない」ということですが、端的に「どんな状態になっても人やから」と伝えています。

小菅先生:

全く同感です。その上で、私の信条は「歯科医師は週に1回しか関われない」という現実から出発することです。我々専門職は、あくまでスポットライトを当てる役割。日々のケアという舞台の主役は、介護職の方々やご家族です。ですから、私が目指すのは100点満点の完璧なケアではなく、主役である皆さんが、安全に、そして毎日続けられる「70点のケア」を根付かせること。そのための支援者でありたいと思っています。

和田先生:

医師からの「70点でいい」という言葉に、家族であれ介護職員であれ支援している者たちは救われるでしょうね。医師から口腔ケアで100点を目指せと言われて「いっとき」は頑張れても、そこだけに注力できるわけじゃないです から、いずれ疲弊してしまいますもんね。

司会:

その70点のケアの具体的なポイントとして、重要な「入れ歯の管理」について教えていただけますか。

小菅先生:

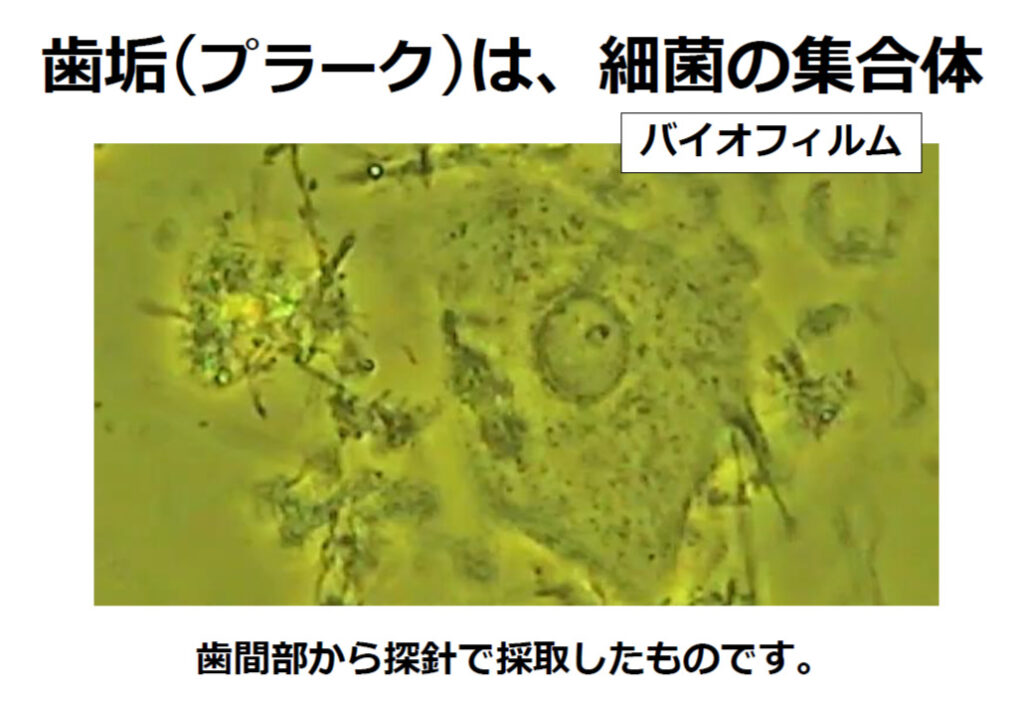

はい。一番の誤解は「洗浄剤につければ綺麗になる」というものです。入れ歯の表面には「バイオフィルム」という細菌の膜が付着しており、これは薬剤を弾いてしまいます。 資料にある歯垢の顕微鏡写真、これがまさしく細菌の塊であるバイオフィルムです。 ただの食べカスじゃないのです。ですから、まずはブラシで物理的にこすり洗いをする。この基本的な一手間を、私たちは根気よく伝え続けています。

第4章 データが示す希望、そして「尊厳ある看取り」へ

司会:

そうした地道な活動が、目に見える大きな成果に繋がっているそうですね。

小菅先生:

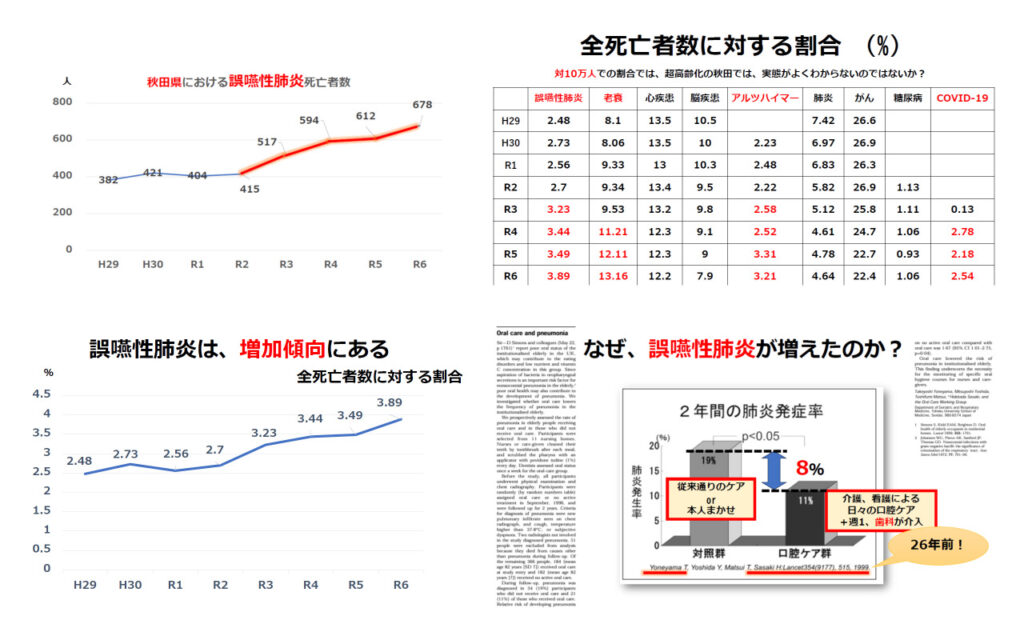

ご指摘の通り、秋田県は超高齢化が進んでいることもあり、県全体のマクロなデータで見れば、誤嚥性肺炎で亡くなる方の実数も、全死亡者に占める割合も残念ながら増加傾向にあります。ただ、「人口10万人あたり」のような一般的な指標では、秋田のような超高齢化地域の実態は見えにくい、という側面も考慮すべきです。 しかし、だからと言って口腔ケアが無意味かというと、決してそうではありません。我々が活動の根拠としている、非常に重要な科学的データがあります。今から25年以上も前の1999年に、日本の米山武義先生らが医学雑誌『ランセット』に発表した研究です。この研究では、介護施設の高齢者を対象に、従来のケアまたは本人任せの場合と、専門的な口腔ケアを行った場合とで比較した結果、肺炎の発症率が2年間で19%から11%へと大幅に低下することを証明しました。つまり、適切な口腔ケアは肺炎予防に明確に有効である、という強力なエビデンスがあるのです。

和田先生:

これ、すごいですね。まさに目に見える成果。小菅さんのような専門家の働きかけと、それに応えた介護家族や介護施設従事者の努力の賜物ですね。感嘆しました。

小菅先生:

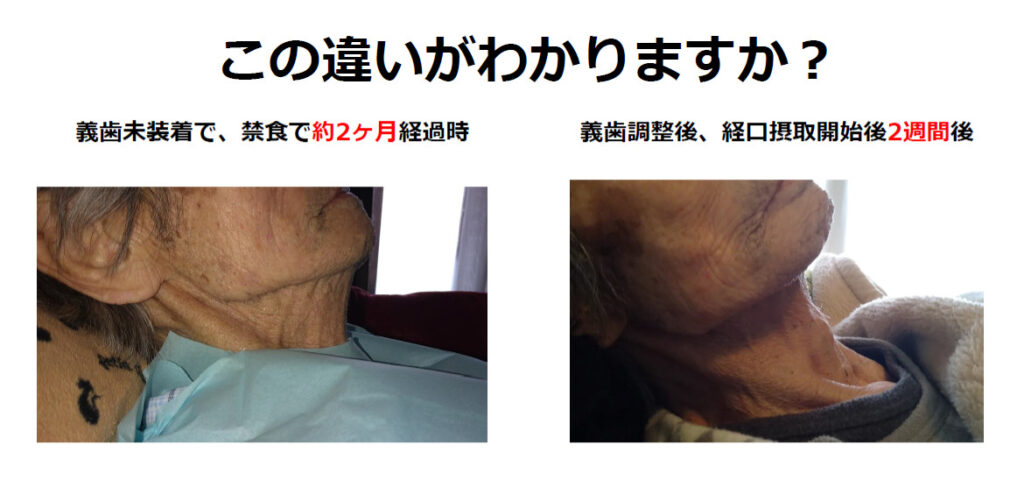

私たちのバイブルみたいな論文なのです。そして、私たちが目指すのは、ただ肺炎を防ぐことだけではありません。資料の最後の写真を見ていただけますか。これは、禁食状態で入れ歯も使えず、生きる気力も失いかけていた方が、我々が介入して入れ歯を調整し、再びご自身の口から食べられるようになって、わずか2週間後の表情です。 頬もふっくらして、人相が変わる。口から栄養を摂るということは、単に体を維持するだけでなく、その方の「生きる力」そのものを呼び覚ますのです。

和田先生:

そして、このデータが示しているのは、ただ肺炎死が減ったということ以上に「最期まで口から食べる」という、人間の根幹にかかわることを地域社会で支えることができたという証でもありますよね。

こういうことが僕らの仕事の根っこなんだと思います 。

司会:

お話を伺っているだけで、胸が熱くなります。最後に、今後の活動の展望と、全国の仲間へのメッセージをお願いします。

小菅先生:

まずは、コロナ禍で途絶えてしまった、顔の見える関係を一つひとつ再構築していくことですね。もちろん、時には美味しいお酒でも酌み交わしながら(笑)。そして、全国の皆さんにお伝えしたいのは、難しく考えずに、まずはお隣の専門職の方と話すことから始めてみてはいかがでしょうか、ということです。

和田先生:

本当にそうですね。一人で抱え込まず、周りを信頼して「教えてほしい」と素直に言える関係性が大切で、そうすれば、きっと道は拓けるはずです。

司会:

専門性に基づいた確かな知見と、それ以上に温かい人間味あふれるお話、本当にありがとうございました。

.webp)