介護福祉士の土橋壮之(つちはしまさゆき)です。「ツッチー」や「ツッチーさん」と気軽に呼んでいただけると嬉しいです!

今回は、2017年頃にイギリスで参加した「Memory Walk」という、認知症支援のチャリティーウォークでの心温まる体験と、そこから見えてきたイギリスと日本の認知症啓発の違いについてお話しします。

介護の現場にも「ホリデー」を! イギリスの休暇事情

驚かれるかもしれませんが、当時のイギリスでは3ヶ月に1度、1週間の有給休暇が取得できました。

日本では考えられないほどの恵まれた環境に、「素晴らしい!」と感動したものです。

しかし、現地の介護職員たちは、一般企業では年に1ヶ月の長期休暇(ロングホリデー)が普通だと、少し不満そうでした。

そんな中、施設のスタッフから「来月ロンドンでMemory Walkがあるけど、行ってみたら?」と声をかけられたのが、このチャリティーウォークとの出会いでした。

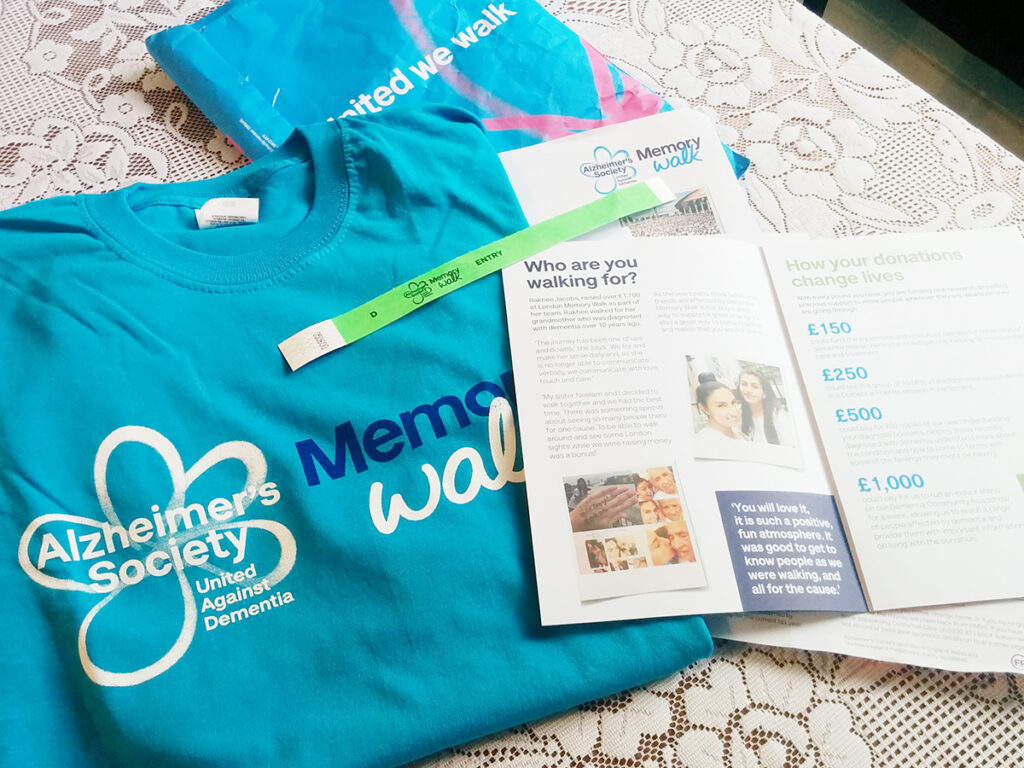

Memory Walkを主催していたのは、「Alzheimer’s Society」という団体でした。

Alzheimer’s Societyは、英国を拠点とする認知症に関する主要な慈善団体です。

認知症と共に生きる人々への支援提供、認知症研究への資金提供、そして認知症への理解を深め、政策提言を行うなど、多岐にわたる活動をしています。

彼らの活動は、認知症の方々やそのご家族が、より良い生活を送れるように支援することを目的としています。

(より詳しい情報は、公式ウェブサイトをご覧ください。Alzheimer’s Society 公式ウェブサイト: https://www.alzheimers.org.uk/)

「これは行くしかない!」と、私はすぐに参加を申し込みました。

青いTシャツに込められた想い:誰もが参加しやすい雰囲気

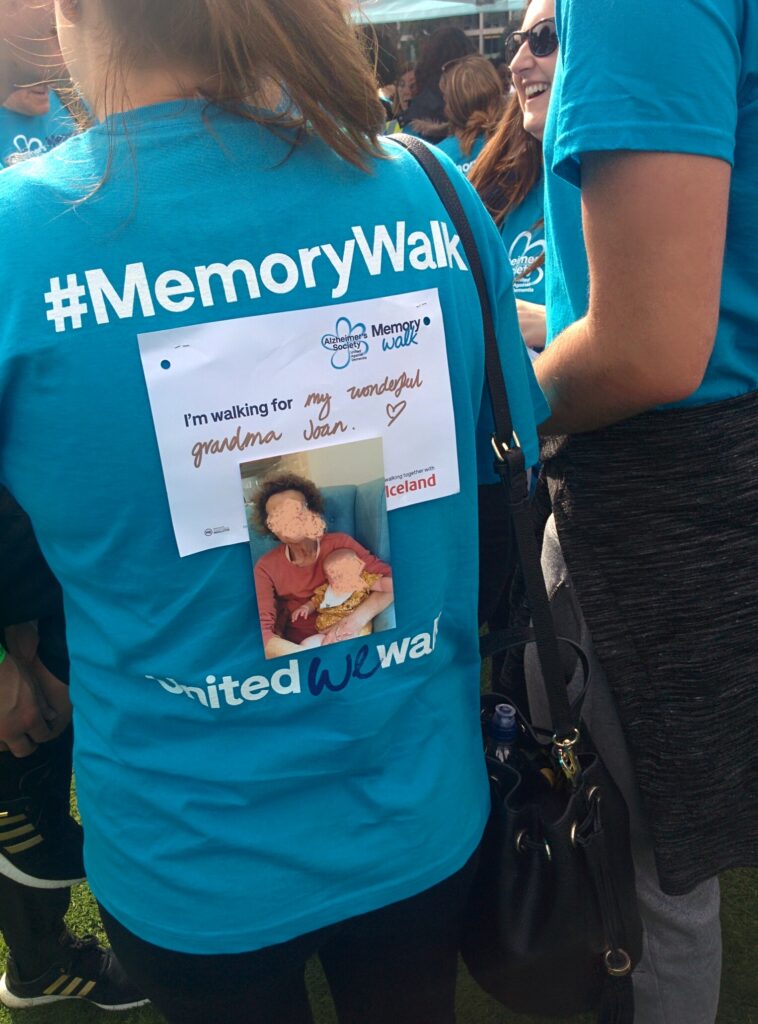

イベント当日、ロンドンの芝生広場は、何百人もの青いTシャツを着た人々で埋め尽くされていました。

この青いTシャツは、Memory Walkのロゴがプリントされたもので、参加者であることの証です。

そして、多くの人が胸や背中に「誰のために歩くのか」を記したカードを付けていました。

「おばあちゃんへ」「また一緒に笑いたい」「未来の私へ」――。

中でも「for nanny(ナニーのために)」というメッセージが多く見られました。

ナニーとは、日本でいうベビーシッターに近いですが、乳幼児の世話だけでなく教育やしつけも行う専門職で、英国王室でも伝統的に活躍しているそうです。

幼い頃にお世話になったナニーが認知症になり、そのために歩いているという話も聞きました。

私も「世界日本の人達と Anyone with dementia(認知症のあるすべての人へ)」と書いたカードを付けて歩きました。

イギリスの啓発活動:楽しむことが支援になる!

大勢で街を歩くのは、まるで修学旅行のようでワクワクしました。

見慣れない観光名所を発見したり、同じ想いを持つ参加者たちとすぐに打ち解けられたり。

外国人である私も自然に輪に入ることができ、「一緒に歩こう!」と笑顔で声をかけてもらえた温かい雰囲気は、今でも忘れられません。

テムズ川沿いを歩き、ロンドン塔やタワーブリッジを渡るコースも最高でした。

驚いたのは、途中の給水ポイントがなんとパブだったこと!

周りの人たちがエール(イギリスのビール)片手に楽しそうに歩いているのを見て、私も一杯だけ、とエールを手に参加者たちと語り合いました。

この経験から強く感じたのは、イギリスの認知症啓発活動の「気軽さ」と「楽しさ」です。

支援とは、必ずしも真面目一辺倒でなくてもいい。

笑って、飲んで、話して、想いを共有する――それもまた立派なチャリティーの形なのだと、その時強く感じました。

まるでフェスティバルのように、誰もが自然体で参加できる雰囲気がありました。

「Memory Tree」に託された、それぞれの願い

ゴール地点には、「Memory Tree(記憶の木)」と名付けられた大きなボードがあり、参加者たちのカードで埋め尽くされていました。

「祖母に捧げます」「また来年も一緒に歩こうね」「私たちは忘れない」……。

心にじんわりと染み入る言葉ばかりでした。

私も、自分のカードをそっとその木に結びました。

日本の啓発活動への想い:「一緒に歩く」ことの意味、そしてケアの新たな視点

このMemory Walkは、ロンドンだけでなく、イギリス各地で開催され、毎年10万人以上が参加する大きなイベントです。

この体験を通して私が強く感じた本質は、「誰かのために、そして自分自身のために、同じ想いを持って『一緒に歩く』という行為そのものが、大きな力になる」ということ。

それは、認知症の方々への支援の輪を広げるだけでなく、参加者自身の心にも温かい灯をともし、未来への希望へと繋がっていくのだと感じました。

日本でも近年、認知症の啓発や支援のためのイベントが増えてきています。

地域でたすきをつなぐリレー形式のものなど、素晴らしい取り組みもたくさんあります。

しかし、イギリスのMemory Walkのような、「ちょっと歩くだけでも誰かの力になれる」「観光がてらでも参加してみようかな」と思えるような、もっとカジュアルで、誰もが気軽に関われる選択肢が増えても良いのではないでしょうか。

2017年の秋、ロンドンで青いTシャツを着て歩いた記憶は、私にとって認知症ケアを再確認する時間となりました。

それまでは、素晴らしい対応方法やメソッドを探すことに目が向きがちでしたが、この日を境に、私の中で「介護」「認知症ケア」は、もっと広く、深く、そして何よりも「人と人がつながること」なのだと思えるようになったのです。

この経験は、私の介護福祉士としての旅において、新たな視点を与えてくれました。

もっといろんな国の介護を知り、様々な国の人たちと繋がりたい。

私の旅は、まだまだ続きます。