高齢者施設は入居者の生活の場ですから、自宅と同じような環境と過ごし方になるように様々な配慮がなされています。もちろん自宅と異なる点はいくつか生じてしまいますが、大きな違いは介護職員など家族以外の他人が複数の人の生活に関与するところです。

食事時間や入浴の回数などにしても、“管理”しなければならない状況は少なからず生じてしまいます。その一つにリスク管理があります。例えば日々の体調や様子を確認し、転倒や転落などの事故を未然に防ぐといったことです。

職員の側からすれば事故は避けたいですし、介護を必要とする人にとっても安心・安全が何より優先されるのは当然です。

したがって、調子が悪そうに見えれば、普段は一人でやっていただいている動作も今日は(今は)やめておきましょう、あるいは職員が介助するという“念のため”の選択がとられることが多くなってしまいます。

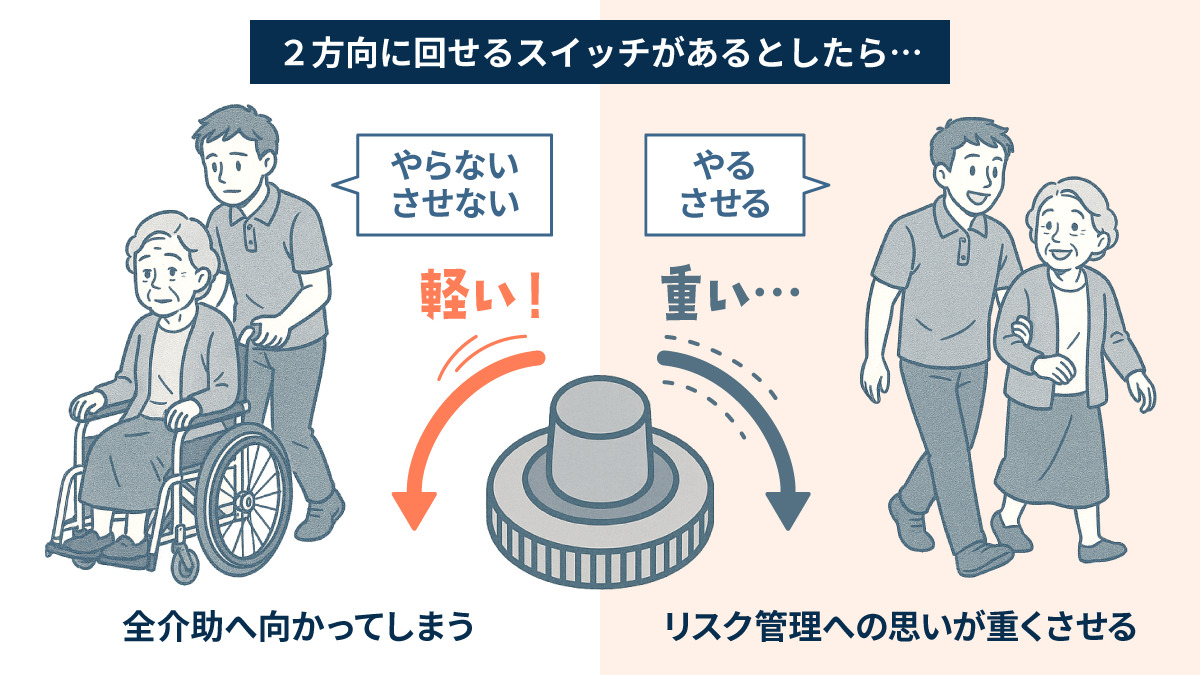

「やる」、「やらない」の2つの方向に回せるスイッチ(ラジオのボリュームのような)があるとすれば、「やらない」の方向には軽く、「やる」方向には重いという、やや歪なスイッチになるのがリスク管理です。

しかし、一方へは軽く反対へは重いのでれば、そのスイッチは時間の経過とともに「やらない」方向に振り切ってしまうはずです。介護が必要な高齢者が段々と介助量が多くなって、最後は生活全般に介助が必要な状態になってしまう場合があります。

年齢が…、病状が…と介助量が多くなる理由はいくらでもあるのですが、この「やる」、「やらない」の歪なスイッチも要因の一つであるとするなら、介護する私たちもリスク管理の捉え方を考え直さなければなりません。

スイッチは2つの方向に回せるのです。調子が悪いから「やらない」方向へスイッチを回すのは当然です。しかし、“念のため”によってその時は「やらない」方向に軽くなっただけと考えれば、「今日は自分でやってみませんか?」と「やる」方向へスイッチを回すことができるのは、介護する者の覚悟一つです。

自立支援、自分でできることは自分で、など素晴らしい理念は数多ありますが、具体的に何をすれば良いのでしょうか。

できるのにやらなくなった動作を「やる」方向にスイッチを回して差し上げることができるはずです。「やる」、「やらない」のスイッチは同じ重さに調整しておくことが、介護のチューニングとも言えるでしょう。