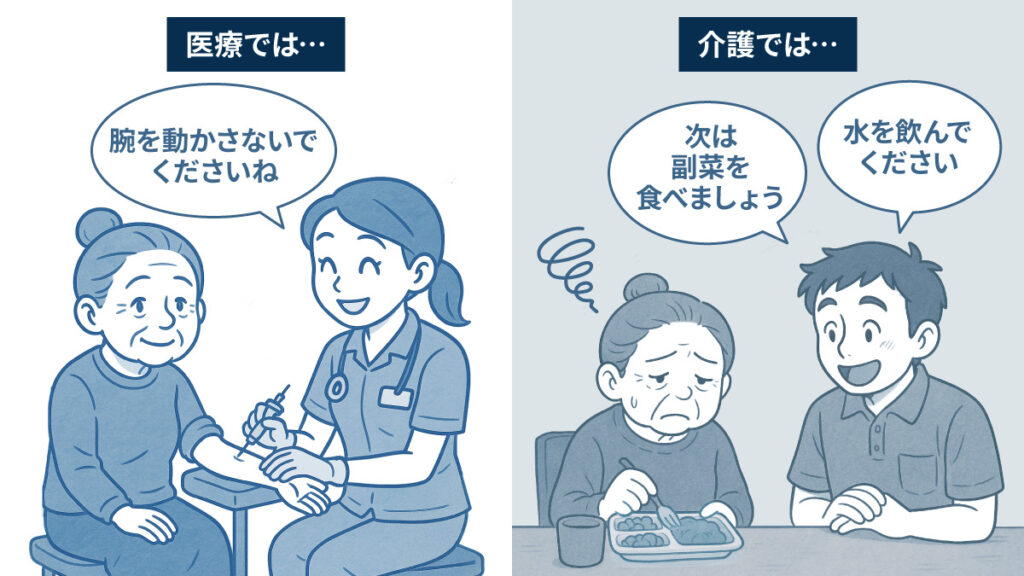

医療行為は医師や看護師等にしか認められていません。医療行為のルールは医師や看護師等が運用するものですから、患者はそのルールに従う必要があります。

服薬一つとってもルールを守らなければ、効果が得られないばかりか、体に悪影響を及ぼしかねないことは言うまでもないと思います。

採血やレントゲン検査にしても、医療従事者の指示には従順になりますし、それが当たり前として受け入れられるのが医療の世界です。

さて、介護はどうでしょうか?

介護行為もいろいろとありますが、一言で表すと対象者の生活に関する行為です。対象者の生活ですから、こちらのルールは介護をする者ではなく、本人のほうにあります。

医療と同じようなイメージで介護を行ってもうまくいきません。それは、ルールの所在が真逆だからです。

健康診断やワクチン接種など、医療は乳児期から私たちの生活の中に入り込んでいます。しかし、介護は多くの人の日常には存在しません。

すると、いざ介護に直面したとき、おそらく無意識に、医療のイメージで介護を受ける側は受け身になりやすく、介護をする側は自分のルール(あるいはどこかで習ったやり方)に従わせようとしてしまいます。

介護施設も病院と同じように看護師やリハビリ職員など、そこに携わる専門職は重なるものも多いので当然なのかもしれません。

例えば、誰かと食事をするとき、自分が食べたい順番や、飲み物に口をつけるタイミングを相手に押し付けるようなことはしないと思います。もちろん、そんなのナンセンスだと笑い飛ばされるでしょう。それは、生活のルールはまさに本人にあるという暗黙の了解があるからです。

でも、実際に介護を行う立場になったとき、意外にも、つい、あれこれと自分のルールを先回りして口にしていたりするものです。

介護はスポーツでもゲームでもありませんが、一つのゲームに複数の異なるルールが同時に運用されていたなら。お分かりでしょう、ゲームが進行しないどころか、スポーツなら危険です。

生活のルールは本人にしかありません。介護では、本人のルールを適用するのが、スムーズに事が運ばれるための鉄則です。そのために、わずかでも本人から動き出してもらうことが、本人のルールを知るための鍵となる関わりかたです。