介護やリハビリで利用者の歩行を介助していると、介助する者の立ち位置や、支えてほしい体の場所、支える強さなど、その都度細かく伝えてくれる方がいます。なるほど、誰かに介助されて歩くとは、実は本人にとって大変な作業なのだと気付かされます。

このように伝えてくれる方が特別なのではなく、おそらく介助を必要とする多くの方が、もっとこうしてほしい、ああしてほしいと思っているのだと思います。

しかし、うまく表現できなかったり、介助者に遠慮して自分の思いを伝えられていない場合も多いのではないでしょうか。

介助者の立ち位置一つ、支える体の場所や強さ一つで動きにくくなるばかりか、恐ろしくて一歩を踏み出すことすら難しくなってしまうのです。

そのような経験によって歩くことへの動機が低下してしまったり、あるいは自分はもう歩けないと勘違いしてしまうことで歩く機会すら失ってしまい、本当に歩けなくなってしまうことすらあります。

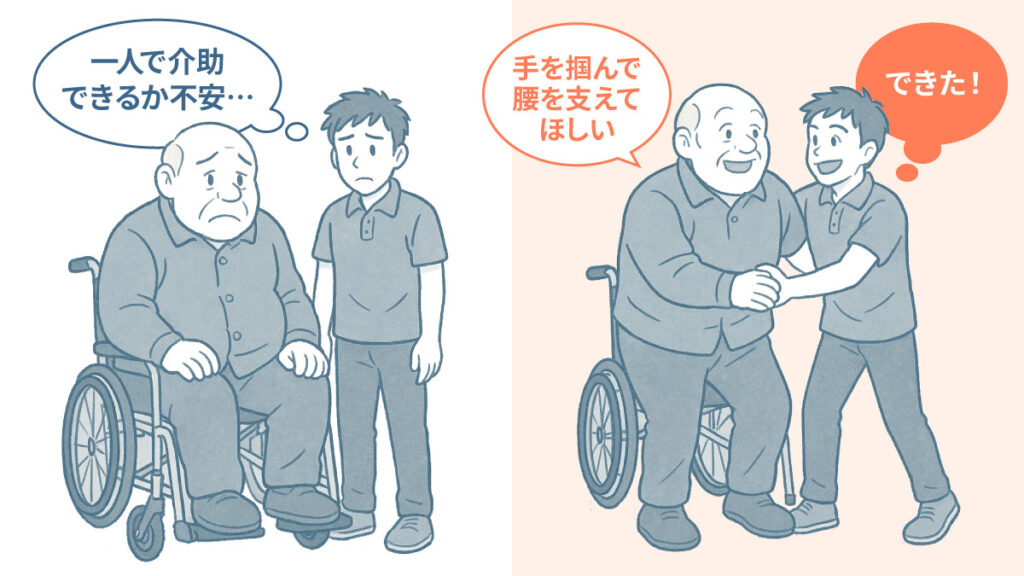

先日、障害の程度も重く、体重も相当ある方の歩行を介助させていただきました。自分一人で介助できるだろうか、バランスを崩してしまった時に転倒を回避することはできるだろうかと様々な不安がよぎります。

どう立たせようか、どうやって歩かせようかと介助者側の都合や手段ばかり考えていると、障害の重い方や体格の大きい方への介助は、介助者側の都合によって無理なものへと変えられてしまいます。

しかし、介助者にどこにいてほしい、どこを支えてほしい、どのタイミングで引っ張ってほしい、その声に耳を傾けてそのとおり介助してみると、やはりゆっくりと、しかし確実に歩みを進められるのです。

最初は時間がかかりましたが、徐々にその方の意思や動きが分かってくると、歩行と介助が一体化してきます。

そして、本人が介助者に信頼を寄せることで、ますますスムーズな動きとなり、介助での歩行から本人の歩行へと進化していきました。

介護は介助者が担うべく技術ではなく、動作をする本人がどうしたら安全に動けるか、今、どの方向にどれだけ動くことを許容できるか、それを言葉や体と体のやりとりで感じ合うコミュニケーションとしての技術です。

他人のペースで動くのは難しい、だからこそ本人のペースを大事にするのです。