介護福祉士の土橋壮之(つちはしまさゆき)です。「ツッチー」や「ツッチーさん」と気軽に呼んでいただけると嬉しいです!

2017年、私は「日本の介護と、欧米のケアの思想は何が違うのか?」という問いを胸に、イギリスの介護・医療展示会「Care Show」を訪れました。

そこで目にした光景は、私に日英それぞれのケアのかたちを深く考えさせる体験の幕開けでした。

効率化の先にある「食」の風景

会場で、ある実演コーナーが目に留まりました。

巨大な業務用マシンにジャガイモが次々と投入され、均一なペースト状になっていきます。

その隣には鶏肉型や野菜型のシリコンモールドが並び、マッシュ状の食材を詰めて「それらしい見た目」を再現するとのこと。

食材の食感がすべて失われ、形だけが再現される光景は、私に「これは食事なのだろうか」という問いを突きつけられました。

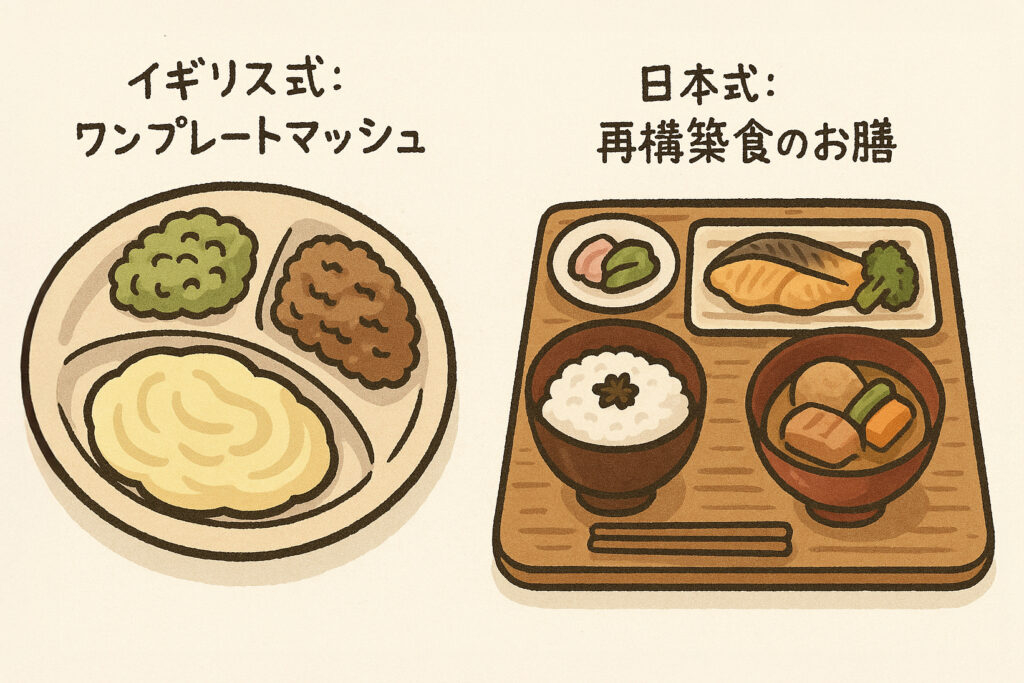

日英の介護食にみる思想の違い

この光景は、以前日記で綴ったイギリスの介護施設の「全部マッシュの食事」の記憶を呼び覚ましました。

そこには、安全性を最優先し、誰でも間違いなく栄養を摂取できるようにという合理的な思想があるのかもしれません。

その時、脳裏に浮かんだのが日本の介護現場における「再構築食」です。

食材を一度滑らかにしながらも、再び元の料理の形や彩りを忠実に再現し、見た目からも食欲をそそる日本の介護食。

そこには、単なる食事提供ではなく、食材への敬意や、食べる人の「楽しみ」に寄り添おうとする、おもてなしの心が表れているように私には思えました。

巨大時計が示す「いま、ここ」を支える思想

マッシュ食の衝撃も冷めやらぬまま会場奥へ進むと、壁一面に鎮座する巨大なアナログ時計が目に飛び込んできました。

全長は2mを超えています。

これは、視覚的な手がかりで時間の感覚を見失いがちな方(見当識障害)の不安を軽減する環境的アプローチなのでしょう。

空間全体で「いま」という感覚を支えるという、わかりやすくダイナミックな発想に驚きました。

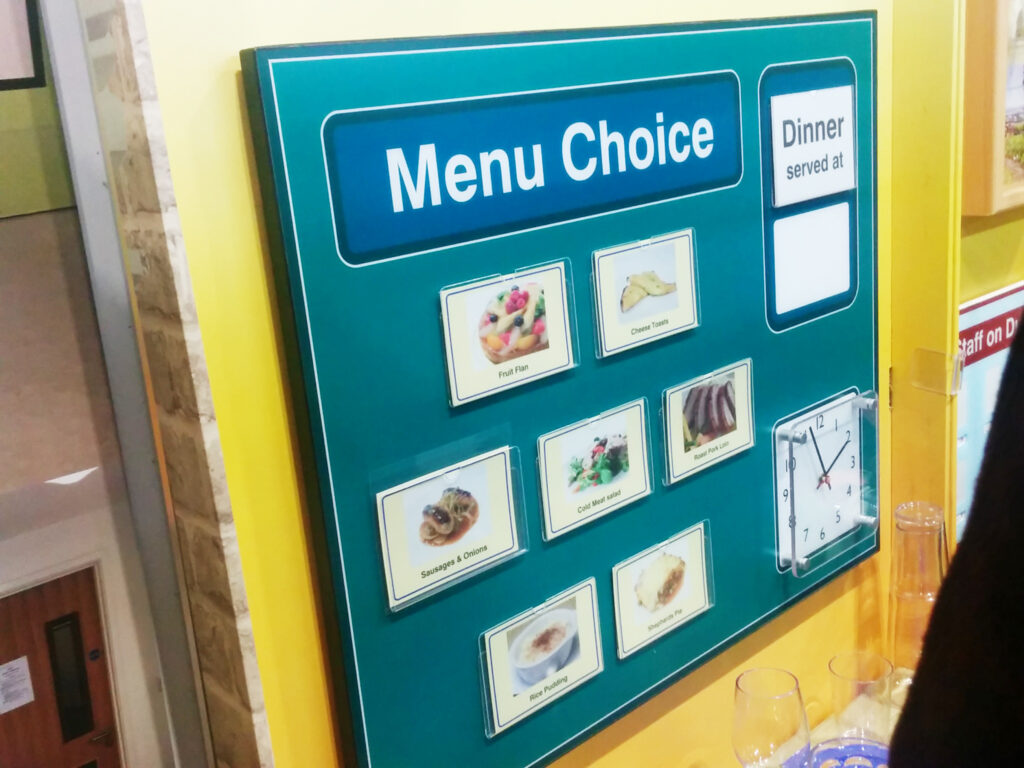

ホワイトボードが語る「選ぶ自由」と個の尊厳

さらに探索を続けると、食事を選べるように工夫されたホワイトボードが目に留まりました。

料理の写真と提供時間を示す時計が描かれ、選択肢が一目で分かるようになっています。

そこには、「あなたには選ぶ権利がある」という明確なメッセージが込められているようでした。

身体機能や認知機能が変化しても、一人の人間として主体的に「選ぶ」機会が環境によって保障される。

その姿勢に、彼らが大切にする「個の尊厳」に対する一つの考え方が現れているように感じました。

終わりに:ケアの本質を問い続ける旅

イギリスで目の当たりにした巨大な時計や食事選択のボード。

日本では、職員が一人ひとりに声をかけ、その方の状態に合わせて選択肢を提示する形が主流かもしれません。

それとは対照的に、環境そのもので選択肢を提示するイギリスのアプローチは、私にとって新鮮な発見でした。

どちらが良いということではなく、こうした多様なアプローチがあることを知った時、日本の介護現場の「あたりまえ」を、改めて違う視点から見つめ直すきっかけをもらえたのです。

マッシュ食が問いかけた「食べる」意味。

巨大な時計やホワイトボードが語りかけてきた「個の尊重」。

これら一つひとつの体験が繋がり、私の胸の内で「ケアとは何か。そして、それは一体誰のためのものなのか」という問いに姿を変え、静かに、しかし強く響き始めたのです。

その答えは一つではなく、簡単に見つかるものでもないでしょう。

それでも、日英それぞれのケアの思想から学び、この問いを胸に利用者一人ひとりと向き合い、より良いケアのあり方を探求していく。

私の旅は、これからも続いていきます。

そして願わくは、この日記を読んでくださった皆さんと共に、その答えを考えていけたら、と。