「要介護認定とは?」

「要介護認定で受けられるサービスを知りたい」

要介護認定について、詳しく知りたい方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、要介護認定について以下の点を中心に詳しく解説します。

- 要介護認定の概要

- 要介護認定の各段階で受けられるサービス

- 要介護認定を申請する際の手順

要介護認定について知りたい方はご参考いただけますと幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

スポンサーリンク

要介護認定とは?

まずはじめに、要介護認定について解説します。

要介護認定とは、高齢者が介護保険サービスを受ける際に必要で、介護の必要性を公的に判断する指標です。

調査員による訪問調査や主治医の意見書をもとに審査/判定が行われます。

要支援1/2、要介護1〜5の7段階で認定され、結果に応じて利用できる介護保険サービスの内容や範囲が異なります。

要介護認定は、本人や家族の負担を軽減し、介護が必要な人の生活の質を向上させるために適切な支援を提供することが目的です。

スポンサーリンク

要介護認定の基準

次に、要介護認定の基準について解説します。

要介護認定の判断では、日常生活における動作の自立度や、認知症による行動障害、安全管理の必要性などが評価対象となります。

要支援は比較的軽度で、介護予防が主目的となる方、要介護は重度の介護が必要な方を指します。

審査結果は公平性に考慮して、介護認定審査会で総合的に判定されます。

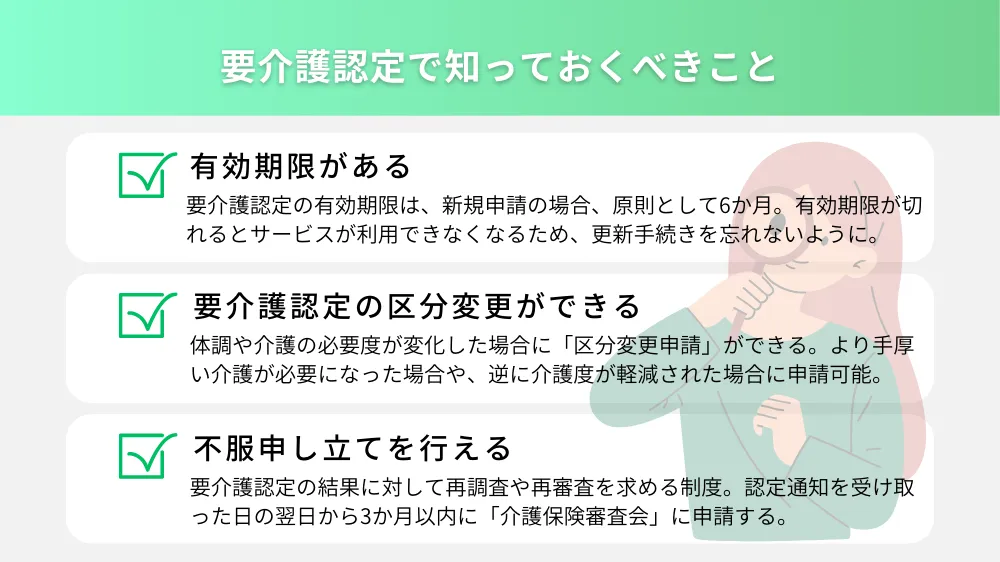

要介護認定で知っておくべきこと

次に、要介護認定で知っておくべきことを3つ解説します。

- 有効期限がある

- 要介護認定の区分変更ができる

- 不服申し立てを行える

①有効期限がある

要介護認定で知っておくべきことの1つ目は「有効期限があること」です。

要介護認定の有効期限は、新規申請の場合、原則として6か月です。

その後、更新申請を行う場合は、状態に応じて12か月から最大48か月に設定されます。

有効期限が切れると、介護保険サービスが利用できなくなるため、更新手続きを忘れないようにしましょう。

更新申請は、有効期限の60日前から可能で、市区町村の窓口で手続きを行います。

継続して適切な介護支援を受けるためにも、定められた期間内に対応することが重要です。

②要介護認定の区分変更ができる

2つ目は「要介護認定の区分変更ができること」です。

要介護認定は、一度決まった区分であっても、体調や介護の必要度が変化した場合に「区分変更申請」ができます。

より手厚い介護が必要になった場合や、逆に回復して介護度が軽減された場合に申請可能です。

申請は、通常の認定と同様に市区町村の窓口で行い、調査や主治医の意見書をもとに再審査されます。

区分変更により、状況に合った介護サービスを柔軟に受けられるようになるため、本人や家族の負担を軽減できます。

③不服申し立てを行える

3つ目は「不服申し立てを行えること」です。

不服申し立てとは、要介護認定の結果に対して、再調査や再審査を求める制度です。

具体的には、原則として認定通知を受け取った日の翌日から3か月以内に、各都道府県が設置する「介護保険審査会」に申請します。

不服申し立ての際は、追加の医師の診断書や、関係者の意見書などの資料を提出すると、より正確な判断を受けられるでしょう。

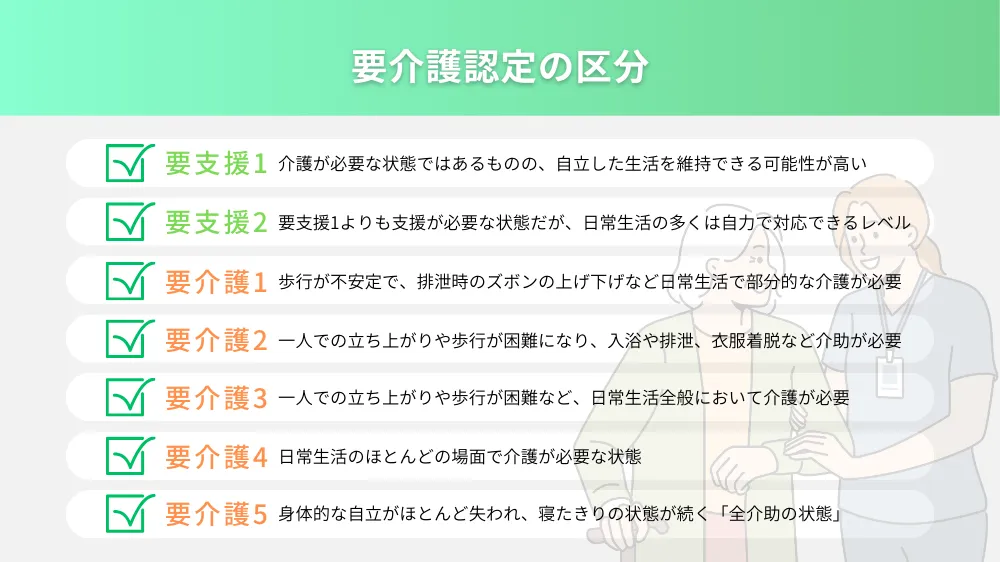

要介護認定の区分

次に、要介護認定の7つの区分について解説します。

- 要支援1

- 要支援2

- 要介護1

- 要介護2

- 要介護3

- 要介護4

- 要介護5

①要支援1

要介護認定の区分の1つ目は「要支援1」です。

要支援1は、要介護認定におけるもっとも軽度な区分です。

掃除などの一部の家事において、介護が必要な状態ではあるものの、自立した生活を維持できる可能性が高いと判断された場合に該当します。

食事や排泄、入浴などの基本的な動作は自立して行えるのが特徴です。

②要支援2

2つ目は「要支援2」です。

要支援2は、要支援1よりも支援が必要な状態ですが、日常生活の多くは自力で対応できるレベルです。

要支援2は、歩行や立ったり座ったりなどの動作に不安定さが見られる場合や、家事や外出時に部分的な介助が必要とされる場合が該当します。

たとえば、食事の動作やトイレでの排泄などは、ほとんど一人でできますが、屋内外での歩行に支えを必要とする場合があります。

また、入浴時に背中が洗えなかったり、浴槽をまたげなかったりと一部の能力の低下が見られる状態です。

③要介護1

3つ目は「要介護1」です。

要介護1は、日常生活において、要支援よりも介護の必要性が高い状態です。

歩行が不安定で、排泄時のズボンの上げ下げや、着替えなどの日常生活において、部分的な介護が求められます。

また、認知症が急変するリスクや、理解力の低下が見られる人も該当します。

④要介護2

4つ目は「要介護2」です。

要介護1よりも介護の必要性が増し、日常生活でより多くの介助が必要な状態です。

要介護2では、一人での立ち上がりや歩行が困難になり、入浴や排泄、衣服の着脱などで介助が必要になることが多くあります。

自力でできることが限定的になり、物忘れや判断力の低下も見られます。

⑤要介護3

5つ目は「要介護3」です。

要介護3は、一人での立ち上がりや歩行が困難など、日常生活全般において介護が必要と判断された状態です。

一般的に要介護3では、入浴や排泄、衣服の着脱、食事などのほとんどの基本的な動作で介護が必要になるでしょう。

また、認知症の症状が見られ、日常生活に支障をきたすこともあります。

⑥要介護4

6つ目は「要介護4」です。

要介護4は、日常生活のほとんどの場面で介護が必要な状態です。

要介護4では、立ち上がりや歩行、食事や排泄、衣服の着脱などの基本的な動作が一人ではできず、全面的な介護が求められます。

また、寝たきりの状態で意思疎通が難しいケースや、認知症の進行で物忘れや徘徊などが生じる場合もあります。

⑦要介護5

7つ目は「要介護5」です。

要介護5は、もっとも重度な区分で、日常生活のすべての場面において介護が求められます。

身体的な自立がほとんど失われ、寝たきりの状態が続きます。

食事や排泄、入浴、衣服の着脱などの基本的な動作すべてにおいて他者の支援が必要で「全介助の状態」とも呼ばれます。

立ち上がりや歩行は難しく、寝返りにもサポートが必要になるため、家族の負担も大きいでしょう。

介護度の細かな違いに関しては、次の記事も参考にしてください。

介護保険を利用する際は、要介護認定を受ける必要があります。要介護2と要介護3の違いはご存じでしょうか?介護度が一つ違うだけで、利用できるサービスや介護保険の上限に違いがでてきます。本記事では、要介護2と要介護3の違いについて[…]

要介護認定の各段階で受けられるサービス

次に、要介護認定で受けるられるサービスについて、各段階ごとにご紹介します。

- 要支援1

- 要支援2

- 要介護1

- 要介護2

- 要介護3

- 要介護4

- 要介護5

①要支援1

要支援1で受けられるのは、介護予防を目的としたサービスです。

たとえば、デイサービスでの運動機能向上プログラムや家事支援などが提供されます。

そのほかにも、訪問看護や訪問リハビリテーション、短期入居生活介護などがあげられます。

要支援1で、自立した生活を維持/向上するための適切な支援を受けることは、要介護状態への進行を防ぐためにも重要です。

②要支援2

要支援2では、要支援1と同様、介護予防を目的としたサービスを受けられます。

運動機能向上プログラムや生活支援、福祉用具の貸与などを利用できます。

訪問入浴介護や認知症ケアを専門とした通所施設、地域密着型のグループホームなどを検討しても良いでしょう。

身体機能の維持や悪化の予防をしながら、自立した生活を続けることを目指します。

③要介護1

要介護1では、自宅で最低限自立した生活を維持するためのサービスを受けられます。

自宅で家事や介護をしてもらうことはもちろん、施設に通って介護サービスやリハビリを受けたり、施設に入居したりすることも可能です。

要介護1の場合、外出をしたり金銭や薬の管理ができたりすれば、一人暮らしもできます。

どのようなサービスを受けるべきかが分からない場合は、地域包括支援センターに相談するのも良いでしょう。

④要介護2

要介護2では、訪問介護や訪問看護、自治体のサービスなどを受けられます。

サポートを受けながら入浴できる訪問入浴介護や、服薬や栄養管理などの指導を受けられる居宅療養管理指導などがあります。

また、自治体が提供している独自の介護サービスや、民間企業が主導で行う介護保険外のサービスなどを活用しても良いでしょう。

⑤要介護3

日常生活のほとんどで介護が必要な要介護3は、さらに手厚いサービスを受けられます。

デイサービスや認知症対応型通所介護などの通所施設だけでなく、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などへの入居も可能です。

要介護3になると、介護をする家族の負担も大きくなるため、施設の利用や入居を積極的に選択肢に入れる必要があるでしょう。

⑥要介護4

要介護4では、あらゆる介護保険サービスを受けられます。

また、介護保険以外にも、高額介護サービス費制度や住宅特定改修特別税額控除などの助成制度も活用可能です。

要介護4は、自力で立ったり座ったりすることが難しい人も多く、介護の時間の確保や本人との意思疎通の難しさから、家族の負担が高まります。

負担を軽減するためにも、使える制度やサービスは積極的に活用しましょう。

⑦要介護5

要介護5は、要介護4と同様に、あらゆる介護保険サービスを受けられます。

要介護5では、日常的に介護が必要になるため、家庭でのお世話にはさまざまな課題が生じます。

とくに仕事や子育てなどをしている家庭であれば、両立が難しいと考えられます。

そのため、特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームへの入居で、24時間体制で専門的な介護サービスを受け、安全性を守ることも重要です。

介護の負担が大きいため、十分な支援を提供してくれるサービスの活用を検討しましょう。

介護サービスに関しては、次の記事で詳しく解説しています。

合わせてご覧ください。

サービスの種類が多く利用の際に迷ってしまうこともある介護サービス。専門知識がなければ正しく利用ができないこともある介護サービスですが、どのような種類や特徴があるのでしょうか?今回、介護サービスについてご紹介した上で、その内容やサ[…]

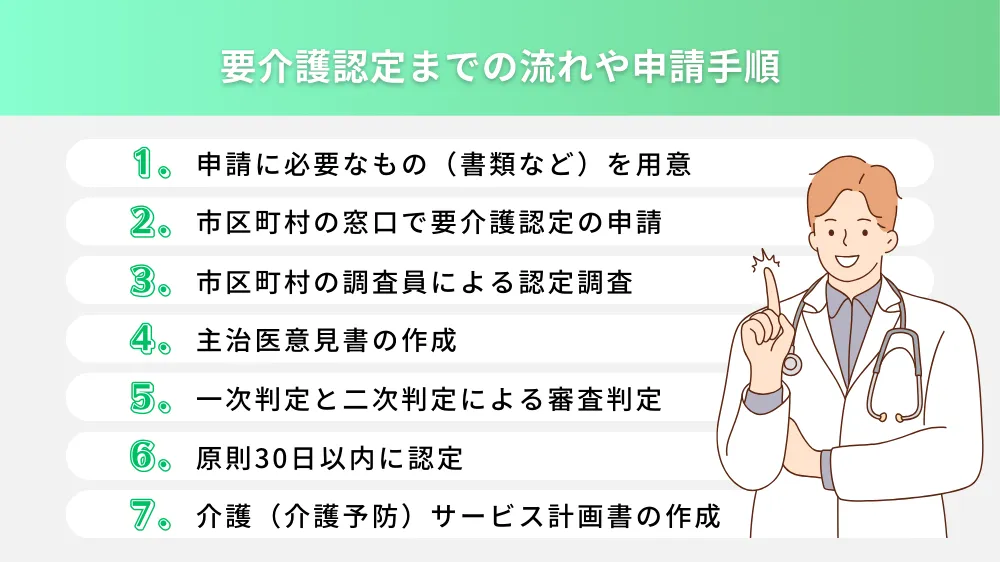

要介護認定を申請する際の手順

最後に、要介護認定を申請する際の手順を解説します。

- 申請に必要なもの

- 要介護認定の申請

- 認定調査

- 主治医意見書の作成

- 審査判定

- 認定

- 介護(介護予防)サービス計画書の作成

①申請に必要なもの

まずはじめに、申請に必要なものを用意します。

要介護認定の申請には、以下の書類が必要です。

- 要介護/要支援認定申請書

- 介護保険被保険者証

- かかりつけ医の名前や医療機関名が分かるもの

- 被保険者のマイナンバーカードまたは通知カード

- 提出者の身分証明書

- 医療保険の加入関係を確認できるもの

- 代理権が確認できるもの(代理人申請の場合)

詳細は、市区町村や地域包括支援センターなどで確認しましょう。

②要介護認定の申請

申請に必要なものの用意ができたら、ステップの2つ目「要介護認定の申請」に進みます。

要介護認定を受けるために、まずは市区町村の窓口で申請手続きを行いましょう。

申請する際は、介護保険被保険者証や身分証明書などの必要書類を忘れずに準備することが重要です。

事前に市区町村の公式ホームページや窓口などで、書類や申請のステップなどを確認しておくと安心でしょう。

③認定調査

次は「認定調査」です。

認定調査は、申請者の生活状況や身体機能の状態を詳細に確認するために実施され、要介護度を決定する重要なステップです。

調査は、市区町村の調査員が自宅を訪問し、食事や排泄、移動などの日常生活の動作を確認し、現在の生活の自立度を把握します。

調査時には、本人の状態に加えて、家族や介護の状況を聞かれることがあります。

④主治医意見書の作成

次は「主治医意見書の作成」です。

主治医に主治医意見書の作成を依頼します。

主治医は、診療内容や検査結果、現在の健康状態、疾患の進行状況などを考慮して、主治医意見書を作成します。

正確な介護認定を受けるためにも、日頃から主治医と十分なコミュニケーションをとることが重要です。

⑤審査判定

次に「審査判定」です。

一次判定では、調査結果や主治医意見書の一部の項目をコンピューターに入力し、全国一律の判定方法で判定します。

二次判定では、一次判定の結果と主治医意見書を参考に、介護認定審査会が要介護度を判定します。

身体機能の低下や症状の進行度合い、日常生活における介護の必要性などが判断材料です。

⑥認定

次に「認定」です。

市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。

申請から認定の通知までは、原則30日以内です。

なお、要介護認定には、要支援1・2から要介護1~5までの7段階のほかに、非該当があります。

認定結果の通知時には、必要な介護の程度や受けられるサービス、利用可能な福祉用具などの具体的なサポート内容が分かります。

⑦介護(介護予防)サービス計画書の作成

最後は「介護(介護予防)サービス計画書の作成」です。

介護サービスを利用する際は、介護サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要です。

要支援1/要支援2の場合は地域包括支援センターに依頼します。

要介護1以上は介護支援専門員(ケアマネジャー)が在籍している市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)に依頼しましょう。

要介護認定に関するまとめ

ここまで要介護認定についてご紹介しました。

要点を以下にまとめます。

- 要介護認定は介護の必要性を公的に判断するための指標

- 要介護認定の段階により受けられるサービスが異なる

- 要介護認定を申請する際は書類を準備し、複数の調査や審査を受ける必要がある

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。