「睡眠薬の強さをランキング形式で知りたい」

「睡眠薬について詳しく知りたい」

睡眠薬を探している場合、強さについて知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、睡眠薬について以下の点を中心に詳しく解説します。

- 睡眠薬の強さにランキングはあるのか

- 睡眠薬を飲む際の注意点

- 睡眠薬に頼らずに寝るためのポイント

睡眠薬について知りたい方はご参考いただけますと幸いです。

スポンサーリンク

睡眠薬とは?

はじめに、睡眠薬について解説します。

睡眠薬は、不眠症や睡眠障害を抱える方が、眠りにつきやすくするために使用する医薬品です。

主に、以下のような症状を改善するために使われます。

- 入眠が難しい

- 夜中に何度も目が覚める

- 早朝に目覚めてしまう

睡眠薬にはさまざまな種類があり、症状や個人の体質に応じて適切なものを選ぶ必要があります。

睡眠薬の代表的な種類は、以下のとおりです。

- ベンゾジアゼピン系

- 非ベンゾジアゼピン系

- メラトニン受容体作動薬

- オレキシン受容体拮抗薬

それぞれの薬ごとに、作用や効果の持続時間などが異なるため、自分の睡眠パターンや生活習慣などに合うものを選びましょう。

睡眠薬は、主に、寝つきが悪い、眠りが浅いなどの一時的な不眠症状に効果的とされます。

なお、不眠の種類や程度により効果が異なるため、睡眠薬の強さをランキング化するのは難しいといえます。

【睡眠薬とは?】についてより詳しく解説していますので、こちらの記事も合わせてお読みください。

スポンサーリンク

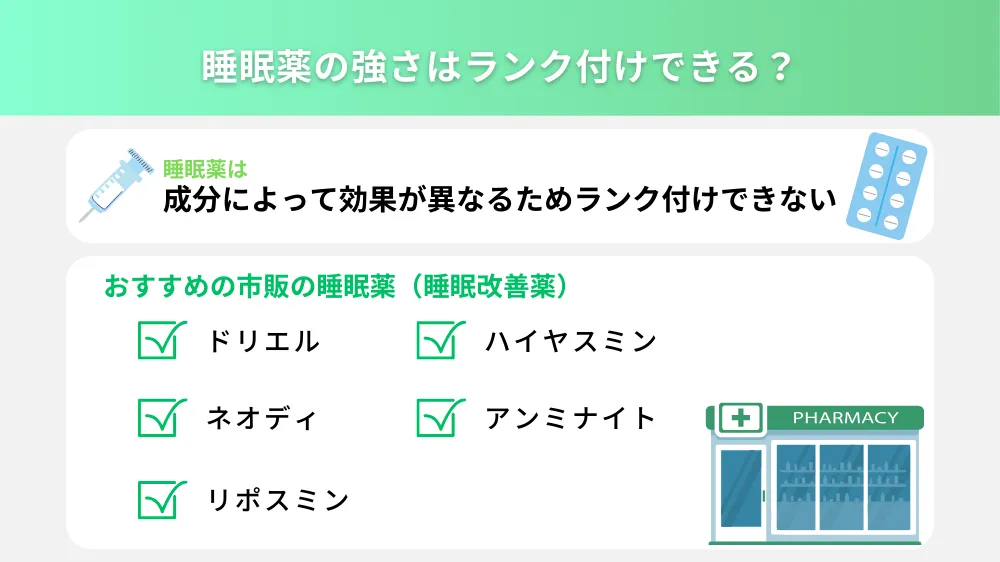

睡眠薬の強さランキング

はじめに、睡眠薬は不眠の種類や程度により効果が異なるため、ランキング付けすることはできません。

必ず医師と相談の上で自身に適切な睡眠薬を選ぶようにしましょう。

次に、一般的に効果があるとされる5つの市販の睡眠薬についてご紹介します。

- ドリエル

- ネオディ

- リポスミン

- ハイヤスミン

- アンミナイト

ドリエル

効果があるとされる睡眠薬の1つ目は「ドリエル」です。

主成分はジフェンヒドラミン塩酸塩で、覚醒作用を持つヒスタミンの働きを抑え、眠気を引き起こします。

副作用としては口の渇きや下痢、かゆみや動悸などがあります。

長期間の使用は避け、医師や薬剤師、登録販売者に必ず症状を相談してから購入することが重要です。

ネオディ

2つ目は「ネオディ」です。

ジフェンヒドラミン塩酸塩を配合しており、直径7mmのフィルムコーティング錠で、飲みやすい形状です。

胃痛やめまい、倦怠感などの副作用を起こす恐れがあります。

なお、2〜3回服用しても症状が改善しない場合は、医療機関の受診がおすすめです。

リポスミン

3つ目は「リポスミン」です。

ジフェンヒドラミン塩酸塩の副作用「眠気」を応用しています。

翌日まで眠気が続いたり、だるさを感じたりすることがあるため、服用には注意が必要です。

不眠の症状が見られるときにのみ服用し、連続使用は避けましょう。

ハイヤスミン

4つ目は「ハイヤスミン」です。

有効成分はジフェンヒドラミン塩酸塩で、服用すると眠気を催す、という作用があります。

口の渇きや下痢、翌日まで眠気やだるさが続くこともあるため、服用時は注意が必要です。

なお、規定量を超えて使用すると、神経が高ぶるなどの不快な症状が現れ、逆に眠れなくなる恐れがあります。

アンミナイト

5つ目は「アンミナイト」です。

30mlのドリンクタイプで、1日1回就寝前に服用します。

なお、副作用が出る恐れがあるため、就寝前以外の服用は避けましょう。

また、ジフェンヒドラミン塩酸塩を配合しており、口の渇きや下痢などの症状が起こる恐れがあります。

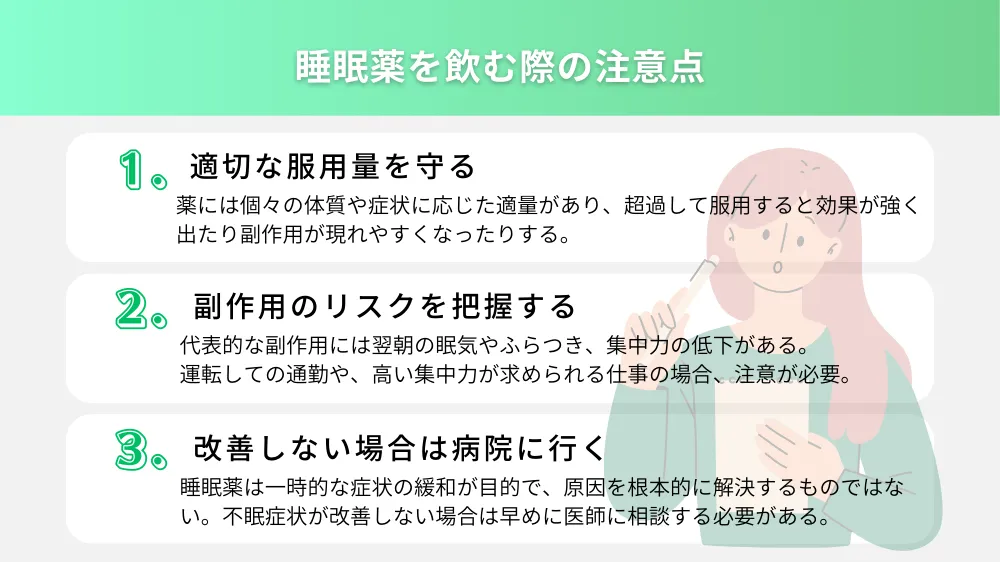

睡眠薬を飲む際の注意点

次に、睡眠薬を飲む際の注意点を3つ解説します。

- 適切な服用量を守る

- 副作用のリスクを把握する

- 改善しない場合は病院に行く

①適切な服用量を守る

睡眠薬を飲む際の注意点の1つ目は「適切な服用量を守ること」です。

薬には個々の体質や症状に応じた適量があり、超過して服用すると効果が強く出たり、副作用が現れやすくなったりします。

例えば、過剰摂取により翌朝の眠気やふらつき、注意力の低下を引き起こすことがあり、自動車の運転や仕事に支障をきたす恐れがあるでしょう。

また、睡眠薬の効果はそれぞれの薬によって異なり、適切なタイミングと量を服用することで、より効果が期待できます。

適切な服用量を守ることは、睡眠薬を適切かつ効果的に活用するための基本的なルールです。

②副作用のリスクを把握する

2つ目は「副作用のリスクを把握すること」です。

睡眠薬は、薬の種類や個人の体質によって異なる副作用が現れる場合があります。

代表的な副作用には、翌朝の眠気やふらつき、集中力の低下があげられます。

自動車を運転しての通勤や、高い集中力が求められる仕事の場合、影響が出る危険性があり、注意が必要です。

また、一部の薬では依存性が生じるリスクがあるため、長期間の服用や自己判断での増量は避け、医師の指導を受けながら使用することが大切です。

服用中に異常を感じた場合はすぐに医師に相談しましょう。

睡眠薬を適切に使用するためには、副作用のリスクを正しく把握し、自分の体調と相談しながら服用することが大切です。

③改善しない場合は病院に行く

3つ目は「改善しない場合は病院に行くこと」です。

睡眠薬を使用しても不眠症状が改善しない場合は、早めに医師に相談する必要があります。

睡眠薬は一時的な症状の緩和を目的としており、根本的な原因を解決するものではありません。

不眠には、ストレスや生活習慣、身体的な疾患、精神的な問題などさまざまな要因が関与している可能性があります。

原因を特定し、適切な治療をしなければ不眠症状が長引くだけでなく、生活全般に悪影響を及ぼしかねません。

また、自己判断で薬を増量したり、複数の薬を併用したりすることは思わぬ副作用を引き起こす恐れがあります。

睡眠薬の副作用についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

「睡眠薬は効果があるのはわかるけど、副作用が心配…」「睡眠薬を飲む前に、副作用のリスクや安全な改善策を知りたい」睡眠不足に悩んでいる方の中には、このように考えている方も多いのではないでしょうか。睡眠薬は不眠症の治療に[…]

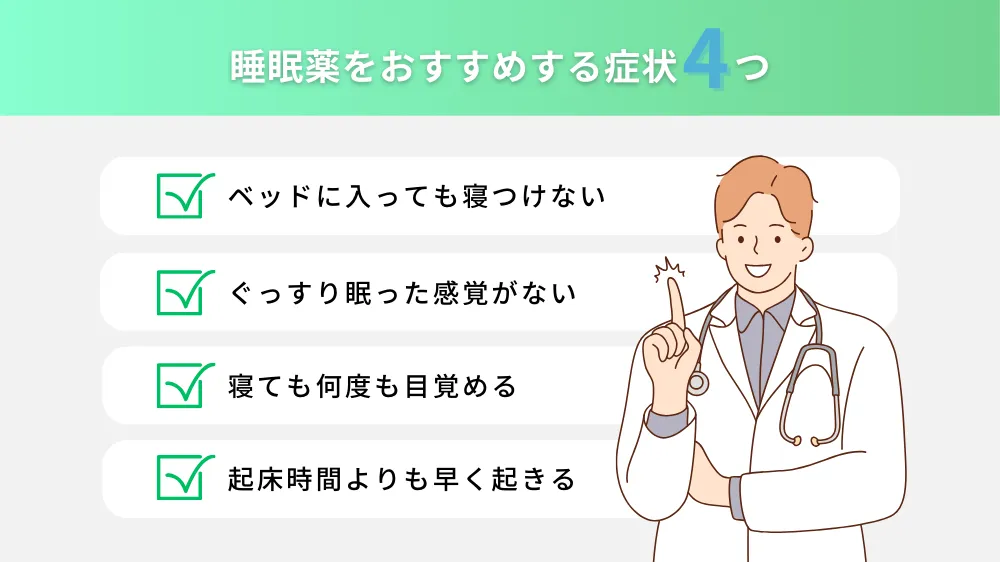

睡眠薬が必要な方の特徴

次に、睡眠薬が必要な方の特徴を4つ解説します。

- ベッドに入っても寝つけない

- ぐっすり眠った感覚がない

- 寝ても何度も目覚める

- 起床時間よりも早く起きる

①ベッドに入っても寝つけない

睡眠薬が必要な方の特徴の1つ目は「ベッドに入っても寝つけないこと」です。

ベッドに入ってもなかなか寝つけない状態が続く場合、睡眠薬が役に立つことがあります。

不眠が続くと、日中の集中力が落ちたり、疲労感が増えたりして生活の質が大きく低下するでしょう。

寝つけない原因にはストレスや悩みごと、生活リズムの乱れ、カフェインの過剰摂取、心身の疾患が関係している場合があります。

一時的なものであれば生活習慣を改善したり、睡眠薬を服用したりすれば、解消することもあります。

しかし、慢性的に続く場合は医師の診察を受け、適切な治療を受けることが大切です。

②ぐっすり眠った感覚がない

2つ目は「ぐっすり眠った感覚がないこと」です。

十分な時間寝ているにもかかわらず疲労感が取れなかったり、すっきり目覚められなかったりする場合、睡眠の質が低下しています。

睡眠の質が悪いと体や脳が十分に休息できず、日中の集中力低下や倦怠感などを引き起こす恐れがあるでしょう。

睡眠の質が悪くなる原因にはストレスや生活習慣の乱れ、睡眠障害などが考えられます。

③寝ても何度も目覚める

3つ目は「寝ても何度も目覚めること」です。

寝ても何度も目覚める中途覚醒は、睡眠の質が低下しているサインです。

夜中途覚醒はストレスや生活リズムの乱れだけでなく、睡眠時無呼吸症候群や頻尿、加齢などの身体的要因が関係していることもあります。

一時的なものであれば問題はありませんが、慢性的に続く場合は医師に相談することが重要です。

原因を特定し、適切な治療を受ければ根本的な改善を目指すことが期待できます。

④起床時間よりも早く起きる

4つ目は「起床時間よりも早く起きること」です。

起床時間よりも早く起きてしまう早朝覚醒は、特に中高年層や高齢者に多く見られる睡眠トラブルです。

原因にはストレスや不安感、加齢によるホルモンバランスの変化、うつ病などの精神的な問題が関与している場合があります。

早朝覚醒が続くと十分な睡眠をとれず、日中の集中力や気力の低下を招きかねません。

また、早朝に目覚めると次の夜の睡眠にも影響が出て、悪循環に陥る恐れがあり、注意が必要です。

解決には生活リズムを整えることが大切ですが、睡眠薬を服用し、必要な睡眠時間を確保する方法もあります。

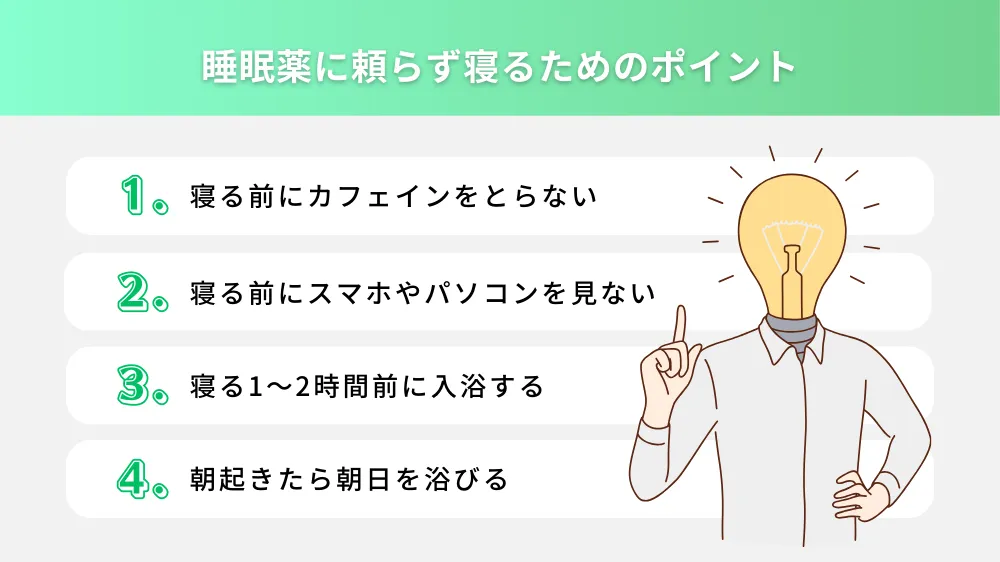

睡眠薬に頼らず寝るためのポイント

最後に、睡眠薬に頼らず寝るためのポイントを4つ解説します。

- 寝る前にカフェインをとらない

- 寝る前にスマートフォンやパソコンを見ない

- 寝る1〜2時間前に入浴する

- 朝起きたら朝日を浴びる

①寝る前にカフェインをとらない

睡眠薬に頼らず寝るためのポイントの1つ目は「寝る前にカフェインをとらないこと」です。

寝る前にカフェインを摂取すると、入眠が難しくなったり、睡眠の質が低下したりすることがあります。

カフェインの効果は4時間程度続くため、夕方以降の摂取は避けるのがベストです。

カフェインはコーヒーや紅茶だけでなく、エナジードリンクやチョコレートにも含まれているため、知らないうちに摂取してしまうことがあります。

特にカフェインに敏感な方は、少量でも睡眠に影響を及ぼす恐れがあるため注意が必要です。

カフェインを控えることで自然な眠気が訪れやすくなり、睡眠薬に頼らずに眠れるでしょう。

質の良い睡眠のためには、日中のカフェイン摂取量を見直し、適切なタイミングで摂ることが重要です。

②寝る前にスマートフォンやパソコンを見ない

2つ目は「寝る前にスマートフォンやパソコンを見ないこと」です。

スマートフォンやパソコンから発せられるブルーライトは、脳を覚醒させる作用があり、眠気を誘うホルモンのメラトニンの分泌を抑制します。

結果的に入眠までの時間が長くなり、深い睡眠が妨げられる恐れがあります。

特に寝る直前にSNSやニュースをチェックしたり、仕事のメールを確認したりすることは、脳を刺激してリラックスを妨げるでしょう。

また、緊張感やストレスを感じる情報に触れることで心が落ち着かず、眠りにつきにくくなるリスクもあります。

睡眠の質を向上させるためには、寝る1〜2時間前からスマートフォンやパソコンの使用を控えることが理想的です。

代わりに読書やストレッチ、瞑想などのリラックスできる活動を取り入れると、自然な眠気が訪れやすくなるでしょう。

③寝る1〜2時間前に入浴する

3つ目は「寝る1〜2時間前に入浴すること」です。

入浴によって体温が上昇し、その後下がる過程で眠気を引き起こすといわれています。

また入浴はリラックス効果が高く、ストレスや緊張を解消するのにも役立ちます。

温かいお湯に浸かると、副交感神経が優位になり、心と体がリラックス状態になるため、睡眠に必要な心地よい落ち着きをもたらすでしょう。

ただし、お湯が熱すぎると体が覚醒し、かえって寝つきが悪くなることもあるため、ぬるめの温度で30分程度の入浴がおすすめです。

④朝起きたら朝日を浴びる

4つ目は「朝起きたら朝日を浴びること」です。

朝日を浴びると体内時計がリセットされ、自然な覚醒と眠気を調整するのに役立ちます。

また、太陽光を浴びるとセロトニンが分泌され、夜には睡眠の質に深く関わるメラトニンに変換されます。

晴れた日の朝は、起きて30分以内に日光をしっかりと浴びることで、体内時計が調整され、自然に眠くなるリズムを作り出せます。

朝日を浴びる習慣を取り入れると睡眠の質が向上し、睡眠薬に頼らずに健康的な睡眠をとることが期待できます。

睡眠薬の強さランキングについてまとめ

ここまで睡眠薬についてご紹介しました。

要点を以下にまとめます。

- 睡眠薬は眠りにつきやすくするための医薬品で、強さのランキング化は難しい

- 睡眠薬は必ず服用量を守り、異常がある場合は、すぐに医師に相談する

- 寝る前や起床後の習慣を見直せば、睡眠薬に頼らずに眠りにつける

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。