「睡眠薬と睡眠導入剤って何が違うの?」

「自分の症状に合った薬は、睡眠薬と睡眠導入剤のどちらなのか知りたい」

睡眠薬や睡眠導入剤を使うことで睡眠の質に関する悩みなどに不安がある方の中には、このように考えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、睡眠薬と睡眠導入剤について以下の点を中心に詳しく解説します。

- 睡眠薬と睡眠導入剤の概要と違い

- 睡眠薬と睡眠導入剤を服用することで起こる副作用

- 質のいい睡眠をとるための方法

睡眠薬や睡眠導入剤についてご興味のある方は、ご参考いただけますと幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

スポンサーリンク

睡眠薬とは?

初めに、睡眠薬についてご紹介します。

睡眠薬とは、眠りを誘ったり睡眠の質を改善したりするために使用する薬です。

睡眠薬を服用する人の中にはなかなか眠れない、寝つきが悪い、朝までぐっすり眠りたいなどの悩みを抱えています。

睡眠薬を服用することで眠気を促し質のいい睡眠を得たり、安定した睡眠時間が期待できます。

しかし、睡眠薬には副作用や依存のリスクがあるため、医師の指導のもとで適切に服用することが大切です。

特に、長期使用や自己判断での服用は避けましょう。

また、他の薬との相互作用がある場合は注意が必要です。

【睡眠薬とは?】についてより詳しく解説していますので、こちらの記事も合わせてお読みください。

スポンサーリンク

睡眠導入剤とは?

次に、睡眠導入剤についてご紹介します。

睡眠導入剤は、寝つきを良くするために使われる薬で、特に「入眠困難」と呼ばれる寝つきが悪い方に効果があるよされる薬です。

睡眠薬と同様に睡眠をサポートする薬ですが、睡眠導入剤はその中でも短時間作用型で、主に寝つきを助けることを目的としています。

睡眠導入剤にも副作用や依存のリスクがあり、長期使用や自己判断での服用は避けましょう。

また、アルコールとの併用は控え、医師の指示に従った服用が推奨されます。

睡眠薬と睡眠導入剤の種類

続いて、睡眠薬と睡眠導入剤の主な種類について、以下の5つを紹介します。

- ベンゾジアゼピン系

- 非ベンゾジアゼピン系

- メラトニン受容体作動薬

- オレキシン受容体拮抗薬

- 漢方薬

①ベンゾジアゼピン系

睡眠薬と睡眠導入剤の種類の1つ目は「ベンゾジアゼピン系」です。

ベンゾジアゼピン系は、脳内の神経物質の働きを強め、脳の神経活動を抑えます。

そのため不安や緊張を緩和し、睡眠を促進してくれる効果が期待できます。

ベンゾジアゼピン系の薬は、不安や睡眠障害に対して非常に効果的とされます。

しかし、依存性や副作用があるため医師の指示を守り、必要最小限の使用を心がけることをおすすめします。

②非ベンゾジアゼピン系

2つ目は「非ベンゾジアゼピン系」です。

非ベンゾジアゼピン系は、ベンゾジアゼピン系と似たような効果を持っていますが、依存性や副作用を軽減した新しいタイプの睡眠薬です。

特に、入眠障害や睡眠の持続に問題がある場合に処方されます。

また、非ベンゾジアゼピン系は安全性が高いものの、依存性がゼロというわけではないため、長期使用や自己判断での増量は避けることをおすすめします。

主に、高齢者や依存症リスクがある患者に向いていますが、使用にあたっては医師の指示を守ることが大切です。

③メラトニン受容体作動薬

3つ目は「メラトニン受容体作動薬」です。

メラトニン受容体作動薬は、脳内のメラトニン受容体に作用することで自然な眠りを促す薬です。

メラトニンとは体内の睡眠、覚醒サイクル(サーカディアンリズム)を調整するホルモンで、夜に分泌が増えて眠りを促す作用があるとされます。

メラトニン受容体作動薬を服用することで、体内のメラトニン分泌に似た働きをし、自然に近い睡眠リズムを整えられます。

また依存リスクが低いとされ、睡眠薬の副作用を避けたい人や睡眠障害の原因がサーカディアンリズムの乱れである人に向いています。

④オレキシン受容体拮抗薬

4つ目は「オレキシン受容体拮抗薬」です。

オレキシン受容体拮抗薬は、脳内で覚醒を促す「オレキシン」という神経伝達物質の働きを抑え、自然な眠りを誘うとされる睡眠薬です。

オレキシン受容体を抑制することで、体がリラックスし眠りに入りやすくなります。

オレキシン受容体拮抗薬を服用する場合はすぐに就寝し、十分な睡眠時間(7時間以上)を確保しましょう。

⑤漢方薬

5つ目は「漢方薬」です。

睡眠に効果が期待できる漢方薬は、体質や症状に合わせて処方され、眠りに入りやすくするだけでなく、心身を整える働きがあるとされています。

睡眠効果のある代表的な漢方は、緊張や不安を和らげてくれる「酸棗仁湯(さんそうにんとう)」や心身の緊張をほぐし、リラックスさせてくれる「抑肝散(よくかんさん)」があります。

また、漢方薬は症状や体質に応じて異なるため、漢方薬を選ぶ際には専門医に相談することが重要です。

他の薬と併用する場合や効果が出るまでに時間がかかることがあるため、根気よく続けましょう。

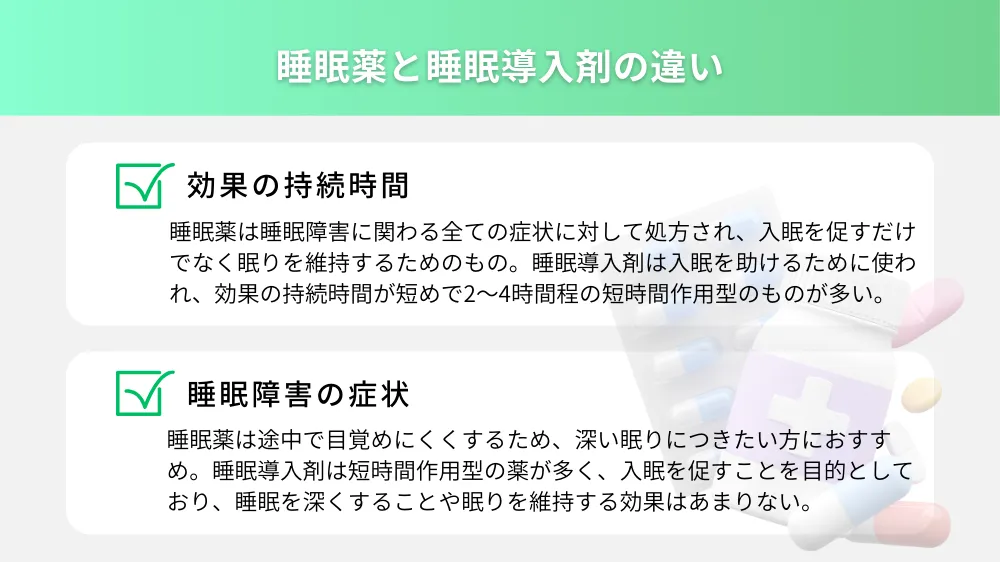

睡眠薬と睡眠導入剤の違い

次に、睡眠薬と睡眠導入剤の違いについて、以下の2つに分けてご紹介します。

- 効果の持続時間

- 睡眠障害の症状

①効果の持続時間

睡眠薬と睡眠導入剤の違いの1つ目は「効果の持続時間」です。

睡眠薬は、睡眠障害に関わる全ての症状に対して処方される薬で、入眠を促すだけでなく、眠りを維持するための効果もあるとされます。

効果が持続する時間は薬によって異なりますが、一般的に3時間から一晩中効果が続くものが多いとされています。

一方で睡眠導入剤は、主に入眠を助けるために使われる薬で、効果の持続時間が短めで、2〜4時間程の短時間作用型のものが多いとされています。

入眠後は自然に目が覚めやすいため、翌朝の眠気が少ないことが特徴です。

主に、睡眠導入剤は眠りにつくのが困難な場合に使われ、睡眠を維持する作用は睡眠薬ほど強くはありません。

睡眠薬と睡眠導入剤のどちらを使用するかは、睡眠の問題(入眠困難や睡眠維持)に応じて選択するといいでしょう。

②睡眠障害の症状

2つ目は「睡眠障害の症状」です。

睡眠薬は、主に睡眠障害の治療に用いられ、眠りの質や持続時間を向上させることを目的とした薬です。

睡眠薬は途中で目覚めにくくするため、深い眠りにつきたい方におすすめです。

一方で、睡眠導入剤は入眠を助けるために使用される薬です。

睡眠導入剤は、短時間作用型の薬が多く、スムーズに入眠を促すことを目的としています。

睡眠を深くすることや眠りを維持する効果はあまりなく、目覚めやすい特徴があります。

睡眠の悩みや症状によって、睡眠薬か睡眠導入剤のどちらかを服用すると、質の良い睡眠が取れます。

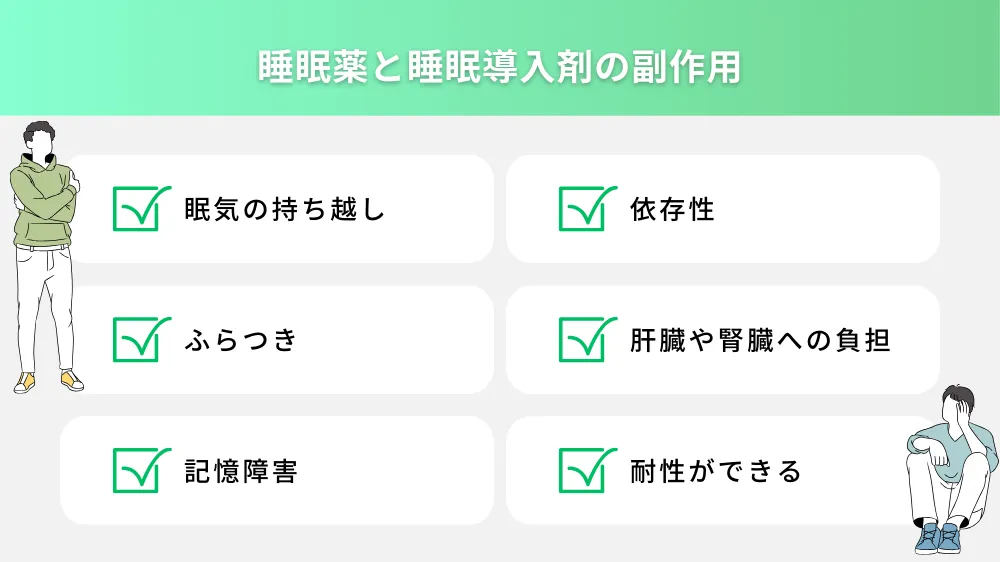

睡眠薬と睡眠導入剤の副作用

ここでは睡眠薬と睡眠導入剤の副作用について、以下の6つをご紹介します。

- 眠気の持ち越し

- ふらつき

- 記憶障害

- 依存性

- 肝臓や腎臓への負担

- 耐性ができる

①眠気の持ち越し

睡眠薬と睡眠導入剤の副作用の1つ目は「眠気の持ち越しがあること」です。

睡眠薬や睡眠導入剤を服用することで、翌日も薬の効果が続き、眠気やだるさが残ることがあります。

これにより、日中の活動や集中力に支障が出る可能性があります。

特に、長時間作用するものや過剰に服用した場合に起こりやすいとされています。

②ふらつき

2つ目は「ふらつきがあること」です。

睡眠剤や睡眠導入剤を服用した翌朝や昼間にふらつきやめまいが現れることがあります。

睡眠薬や睡眠導入剤は、身体の動きを鈍くし、バランス感覚に影響を与える可能性があります。

ふらつきが頻繁に起きる場合や他の症状を伴う場合には、専門の医師に相談するといいでしょう。

③記憶障害

3つ目は「記憶障害があること」です。

睡眠薬や睡眠導入剤の一部の薬には、記憶に影響を与えることがあります。

特に薬の効果が強すぎる場合や長時間作用する薬では、記憶があいまいになることがあります。

また記憶だけでなく、認知障害が起こる可能性もあります。

④依存性

4つ目は「依存性があること」です。

睡眠薬や睡眠導入剤を長期間使用すると、身体が薬に依存することがあります。

これにより、薬をやめることが難しくなり、精神的な依存が生じることがあります。

依存症のリスクを避けるために、医師の指導のもとで使用し、短期間での使用が望ましいでしょう。

⑤肝臓や腎臓への負担

5つ目は「肝臓や腎臓への負担をかけること」です。

睡眠薬などは、腎臓に負担をかけることがあります。

特に、長期間使用されると腎臓の血流が減少したり、腎臓の細胞が損傷したりして、腎機能が低下することがあります。

腎臓に優しい薬剤を選択することや、必要以上に薬を使わないことが重要です。

⑥耐性ができる

6つ目は「耐性ができること」です。

睡眠薬や睡眠導入剤も、使用を続けることで依存性が形成される可能性があります。

特にベンゾジアゼピン系薬物は、依存性を引き起こすリスクが高いとされています。

依存症が進行すると、薬なしでは眠れないと感じるようになり、薬を切らすことが難しくなります。

睡眠薬の副作用についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

「睡眠薬は効果があるのはわかるけど、副作用が心配…」「睡眠薬を飲む前に、副作用のリスクや安全な改善策を知りたい」睡眠不足に悩んでいる方の中には、このように考えている方も多いのではないでしょうか。睡眠薬は不眠症の治療に[…]

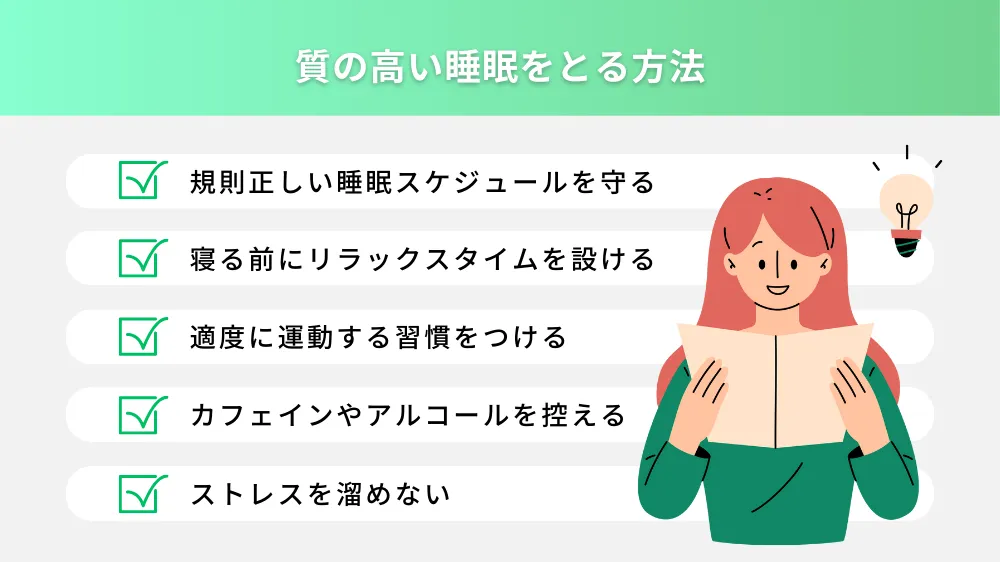

質の高い睡眠をとる方法

最後に、質の高い睡眠をとる方法を5つご紹介します。

- 規則正しい睡眠スケジュールを守る

- 寝る前にリラックスタイムを設ける

- 適度に運動する習慣をつける

- カフェインやアルコールを控える

- ストレスを溜めない

①規則正しい睡眠スケジュールを守る

質の高い睡眠をとる方法の1つ目は「規則正しい睡眠スケジュールを守ること」です。

できるだけ毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きることが体内時計を整えると質の高い睡眠が期待できます。

週末でも、平日と同じように規則的な睡眠時間を守りましょう。

また、長時間の昼寝は夜の睡眠に悪影響を与えることがあるため、30分以内が良いでしょう。

②寝る前にリラックスタイムを設ける

2つ目は「寝る前にリラックスタイムを設けること」です。

就寝前の1時間は、リラックスする時間として活用しましょう。

読書や軽いストレッチ、温かいお風呂に入ることで心と体をリラックスさせ、眠りやすくなります。

一方でスマホやコンピューター、テレビなどのブルーライトを就寝前に浴びると、メラトニン(睡眠ホルモン)の分泌が抑制され、寝つきが悪くなることがあります。

寝る1時間前には、これらのデバイスを避けることをおすすめします。

③適度に運動する習慣をつける

3つ目は「適度に運動する習慣をつけること」です。

適度な運動は睡眠の質の向上が期待できます。

しかし運動後すぐに寝ると、体が覚醒状態を維持しやすくなることがあります。

運動は寝る直前ではなく、できるだけ早い時間帯にするといいでしょう。

④カフェインを摂りすぎない

4つ目は「カフェインやアルコールを控えること」です。

カフェイン(コーヒー、紅茶、チョコレート、エナジードリンクなど)やアルコールは、睡眠の質を低下させることがあります。

睡眠の6時間前にはカフェインの摂取を控えましょう。

⑤ストレスを溜めない

5つ目は「ストレスを溜めないこと」です。

ストレスが原因で眠れないことがあります。

深呼吸や瞑想など、リラクゼーション技法を活用することで、心を落ち着けて眠りやすくなります。

睡眠薬と睡眠導入剤の違いについてまとめ

ここまで睡眠薬や睡眠導入剤についてご紹介しました。

要点を以下にまとめます。

- 睡眠薬と睡眠導入剤は効果や目的が異なるため、症状に合わせて服用する

- 睡眠薬と睡眠導入剤は、記憶障害やふらつきなどの副作用が起こる

- 質の良い睡眠をとるためには、ストレスを溜めないことが大事

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。