「HSPを抱える人の気質について知りたい」

「HSPを抱える人と普通の人とでは、何が違うのだろう?」

HSPを抱えている方、あるいはHSPを抱える人が周囲にいる方の中には、このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

HSPは、生まれつき感受性が豊かな人を指す言葉で、日常生活や学校、職場などでストレスを抱えてしまうケースも多くあります。

そこで本記事では、HSPの気質について以下の点を中心に詳しく解説します。

- HSPを抱える人の気質や特徴

- HSPを抱える子どもが遭遇する学校でのトラブル

- HSPを抱える大人が遭遇する職場でのトラブル

HSPについてより詳しく知りたいという方は、ぜひ本記事の内容を参考にしてみてください。

スポンサーリンク

HSPとは?

まずはじめに、HSPについて簡潔にご紹介します。

HSPとは、Highly Sensitive Personの略称で、直訳すると「高感受性者」となります。

HSPを抱える人は、外部からの刺激に対して神経や感情が非常に敏感に反応する特性を持っており、周囲の環境や人間関係から必要以上に影響を受けてしまうことがあります。

日本におけるHSPの割合は20%程度とされており、文化的な背景や国民性から他の国よりも多いといわれています。

また、HSP気質と聞くとネガティブなイメージを想像してしまいがちですが、周りの環境の雰囲気や周囲の人の空気感、心の感情を深く読み取る能力が優れているというポジティブな側面もあります。

とは言え、感受性が豊かであるがゆえに周りから必要以上にストレスや精神的な負担を抱えてしまうことも多いため、学校や職場での生活が負担と感じている場合には、相応の対処が重要と言えます。

HSPを抱える人の具体的な気質やストレス対処法については、後ほど改めてご紹介します。

HSPについて、以下の記事でも詳しく解説しています。

感受性が豊かな人々、通称HSP(Highly Sensitive Person)。あなたは自分がHSPなのか、あるいは身近な人がHSPかもしれないと思ったことはありませんか?HSPは、環境の変化や刺激に敏感であり、その特性には独自の[…]

スポンサーリンク

HSPを抱える人の気質や特徴

本項目では、HSPを抱える人の気質や特徴について、以下の4つをご紹介します。

- 物事を深く考えて行動する

- 外部から精神的な強い刺激を感じる

- 人や物事への共感が強い

- 繊細な心を持っている

物事を深く考えて行動する

HSPを抱える人の気質や特徴の1つ目は「物事を深く考えて行動すること」です。

HSP気質の人は、単に表面的な情報だけでなく、物事の本質や背景、長期的な影響などを詳細に分析してしまう傾向にあります。

物事を深く考えて行動することは、時に有益に働くことがある一方で、過度の思考による精神的な負担を感じたりすることもあります。

また、決断に時間がかかったり、優柔不断と判断されることもあるため、必ずしもあらゆる局面で評価される特性ではありません。

外部から精神的な強い刺激を感じる

2つ目は「外部から精神的な強い刺激を感じること」です。

HSP気質の人は、周囲の環境からの刺激(音や光、匂い、温度の変化)などを、非常に鋭敏に感じ取ってしまう傾向にあります。

また、これらの物理的な刺激以外にも社会的な雰囲気や他人の感情によって影響を受けることもあり、それによってストレスや疲労を感じることも少なくありません。

特に人間関係が複雑な環境などでは、普段以上に精神的な負担を感じてしまうことがあるため、適切な休息やリラックスする時間が必要となるでしょう。

人や物事への共感が強い

3つ目は「人や物事への共感が強いこと」です。

HSP気質の人は、他者の感情や経験を深く理解し、共感する能力に優れています。

共感が強いが故に、他人の喜びや苦しみを自分のことのように感じ取り、相手の立場に立って物事を考えることが得意に感じる傾向にあります。

しかし、強い共感の心は時に感情的な負担となり、他人の問題や苦しみを過度に自分のものとして受け止めてしまうこともあり、場合によっては自分の感情と他者の感情を区別することが難しくなることもあります。

繊細な心を持っている

4つ目は「繊細な心を持っていること」です。

これまでご紹介した内容と一部重複しますが、HSP気質の人は、繊細な心を持っており、感情面や精神面で負担を抱えやすい傾向にあります。

他者からの批判や否定的な意見に対して特に敏感で傷つきやすく、小さな出来事や言葉が、心に大きく影響することがあります。

また、日常的な出来事から自分自身を必要以上に責めてしまうこともあり、不安感情が増幅してしまうこともあります。

HSPの特徴について、以下の記事でも詳しく解説しています。

あなたは、自分の感受性が高いと感じたことはありませんか?また、音や光、人の感情などに敏感に反応してしまうという経験をしたことはないでしょうか?もしそうなら、あなたはHSP(Highly Sensitive Person)と呼ばれ[…]

HSPを抱える子どもが遭遇する学校でのトラブル

本項目では、HSPを抱える子どもが遭遇する学校でのトラブルについて、以下の4つをご紹介します。

- 学校環境による刺激に疲れる

- 友達が作りづらい

- 試験や学校行事に大きなストレスを感じる

- グループワークに不安を感じる

学校環境による刺激に疲れる

HSPを抱える子どもが遭遇する学校でのトラブルの1つ目は「学校環境による刺激に疲れること」です。

前述したように、HSPを抱える子どもは周囲からの音などの物理的な刺激を人一倍強く感じてしまう傾向にあります。

そのため、教室内で友達が話す声や大人数の移動、人との関わりなどが心理的なストレスとなり、結果として疲れを感じやすくなってしまいます。

また、授業への集中がままならない、学校生活で起こる些細な出来事についても深く考えてしまうなどといった症状から、大きな負担を抱えてしまうことも少なくありません。

友達が作りづらい

2つ目は「友達が作りづらいこと」です。

HSPを抱える子どもは、他人の感情や意思を敏感に感じ取ってしまうが故に、人が考えていることや思考を必要以上に分析・深掘りしてしまいます。

そのような特性は、他者の気持ちを理解し、深く共感することに役立つ一方で、人間関係のわずかな変化や緊張にも過敏に反応してしまいます。

また、学校生活自体に疲れを感じやすいことで大勢の中にいること避け、1人の時間を確保してしまいがちです。

HSPを抱える子どもにとってリラックスする時間や気持ちを落ち着かせる時間は非常に重要ですが、特に年齢が若い学生にとっては友達作りにマイナスに影響してしまうこともあります。

試験や学校行事に大きなストレスを感じる

3つ目は「試験や学校行事に大きなストレスを感じること」です。

学校での試験では、成績への過度の不安や、試験中の他の生徒のペンの音、時計の音などに敏感に反応してしまうことが精神的な負担となります。

また、運動会や文化祭などの学校行事では、大勢の人が集まる騒がしい環境や、予定外の出来事に対する不安が高まることもあるでしょう。

自分の行動が周りや将来に大きく影響するという不安や心配が、結果的に本人にとってのストレスとなってしまうのです。

グループワークに不安を感じる

4つ目は「グループワークに不安を感じること」です。

学校のグループワークでは、他の生徒との意見の調整や役割分担、作業の進行など、多くの要素を同時に処理しなければならないため、強い不安と緊張を感じてしまいます。

また、自分の意見を主張することや、グループ内での対立を避けたいという思いから、消極的になってしまうこともあるでしょう。

その結果、グループワークでの経験が否定的なものとなり、協調性や社会性の発達に影響を与えてしまう可能性があります。

HSPを抱える大人が遭遇する職場でのトラブル

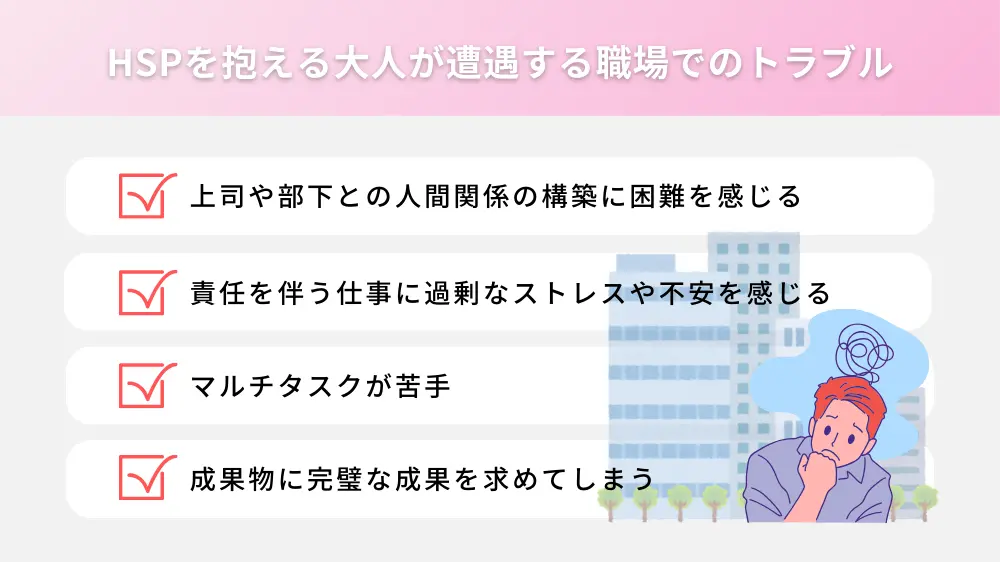

次に、HSPを抱える大人が遭遇する職場でのトラブルについて、以下の4つをご紹介します。

- 上司や部下との人間関係の構築に困難を感じる

- 責任を伴う仕事に過剰なストレスや不安を感じる

- マルチタスクが苦手

- 成果物に完璧な成果を求めてしまう

上司や部下との人間関係の構築に困難を感じる

HSP気質の大人が遭遇する職場でのトラブルの1つ目は「上司や部下との人間関係の構築に困難を感じること」です。

HSPを抱える子どもと同様に、大人も職場での人間関係にストレスを感じてしまうことが多々あります。

上司からの指示や批評に対して必要以上に落ち込んだり、部下への指導や評価に過度の不安を感じたりといった具合です。

また、職場の雰囲気や人間関係の微妙な変化に敏感なため、常に周囲との調和を保とうと気を遣い、自身の本来の能力や個性を発揮しにくくなることもあるでしょう。

責任を伴う仕事に過剰なストレスや不安を感じる

2つ目は「責任を伴う仕事に過剰なストレスや不安を感じること」です。

特に職場は学校とは違い、仕事をするにあたって他人の意図を理解したり自ら進んで行動しなければならない場面が多くあります。

また、年齢や役職に応じて仕事への責任が増えるという側面もあり、組織規模が大きければ大きいほど過度なストレスや不安を感じてしまいます。

マルチタスクが苦手

3つ目は「マルチタスクが苦手であること」です。

子どもや大人に関わらず、HSP気質の人は一つ一つの情報や刺激を深く処理する傾向があるため、複数の課題を同時に扱うことに強いストレスを感じます。

ただでさえ、周囲を気にしながら1つのことに対して集中した状態を維持することに困難を感じます。

しかし、職場ではマルチタスクを抱えることは普通であり、周りも当たり前のようにマルチタスクをこなしています。

そのような環境では、必要以上に自身へのプレッシャーも感じてしまい、結果として仕事の効率が落ちてしまったり疲労を感じやすくなってしまいます。

成果物に完璧な成果を求めてしまう

4つ目は「成果物に完璧な成果を求めてしまうこと」です。

前述したように、HSP気質の人は必要以上に物事の細部までこだわってしまう側面があり、仕事や作業なども同様に細部が気になってしまうことがあります。

そのような特性が故に、成果物に完璧な成果を求めてしまうことがあり、結果として提出が期限に間に合わなかったりすることがあります。

また、自分自身の仕事や作業の質にこだわりすぎてしまうことで納得のいく成果物が作成できず、精神的なストレスを感じてしまうこともあります。

女性のHSPについて気になる方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

あなたは、人の感情や空気に敏感で、細かいことに気づきやすいですか?もしそうなら、あなたはHSP(HighlySensitivePerson)と呼ばれる高感受性な人の可能性があります。HSPの女性は、特に感性が豊かで、芸術的な[…]

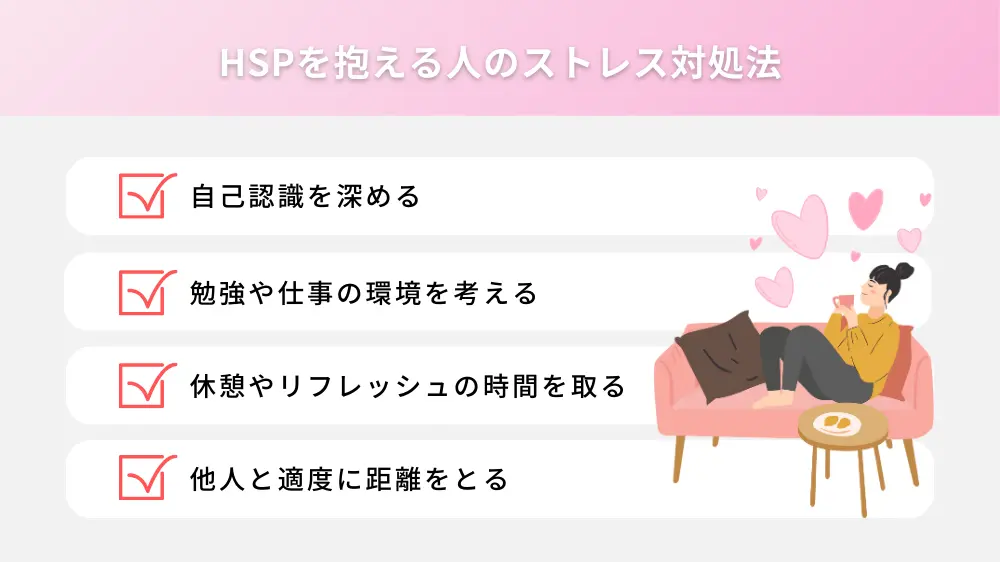

HSPを抱える人のストレス対処法

最後に、HSPを抱える人のストレス対処法について、以下の4つをご紹介します。

- 自己認識を深める

- 勉強や仕事の環境を考える

- 定期的に休憩やリフレッシュの時間を取る

- 他人と適度に距離をとる

自己認識を深める

HSPを抱える人のストレス対処法の1つ目は「自己認識を深めること」です。

HSPを抱える人がストレスを抱えてしまう原因の1つとして、自分自身がなぜ人と異なる感じ方をしてしまうのかが分からないというものがあります。

HSPであることを認識できておらず、物事へ対する感じ方が周囲と異なる理由が分からない状態です。

そのような状態を避けるためにも、まずは自分自身がHSPであることをしっかりと認識し、物事への感じ方や考え方が異なるということを理解することが重要です。

勉強や仕事の環境を考える

2つ目は「勉強や仕事の環境を考えること」です。

HSP気質による心への負担は、勉強や仕事、日常的に身を置く環境によるものが多いと言えます。

勉強や仕事、日常的に身を置く環境による心理的な負担を軽減させるためには、勉強や仕事への取り組み方について自分に合ったものを探し、それらに取り組む際の環境についても考えることが重要です。

定期的に休憩やリフレッシュの時間を取る

3つ目は「定期的に休憩やリフレッシュの時間を取ること」です。

HSP気質の人に限らず、日常的なストレスを軽減させるためには、定期的に休憩やリフレッシュの時間を確保することが重要です。

普段と全く異なる生活を送ってみたり、全く異なる環境などに身を置いてみると良いでしょう。

また、勉強や仕事、作業などを一切行わず、何もしない時間を過ごすことも心のリフレッシュに繋がります。

他人と適度に距離をとる

4つ目は「他人と適度に距離をとること」です。

特にHSP気質の人の場合、他人との心理的な距離が近すぎると、大きなストレスを感じてしまうことがあります。

学校生活や仕事に取り組む環境では人との関わりが多く、深くなることは避けられないこともありますが、他人と適度に距離をとることを意識することができれば、ある程度心理的なストレスを軽減させることができるでしょう。

HSPの気質まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、HSPを抱える人の気質の特徴や遭遇し得るトラブル、ストレスの対処法などについてご紹介しました。

要点を以下にまとめます。

- HSPの気質として、物事を深く考えて行動する、外部から精神的な強い刺激を感じる、人や物事への共感が強い、繊細な心を持っているなどが挙げられる

- HSPを抱える子どもは、学校環境による刺激に疲れる、友達が作りづらい、試験や学校行事に大きなストレスを感じる、グループワークに不安を感じるなどのトラブルに遭遇しやすい

- HSPの職場でのトラブルには、上司や部下との人間関係の構築に困難を感じる、責任を伴う仕事に過剰なストレスや不安を感じる、マルチタスクが苦手、成果物に完璧な成果を求めてしまうなどが挙げられる

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。