「睡眠薬を試してみたいけど、安全性や副作用が心配…」

「医師から睡眠薬を勧められたけど、どんな種類があるのか詳しく知りたい」

睡眠薬を処方してもらうか悩んでいる方の中には、このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。

睡眠薬を安全に使うためには、正しい知識を持つことが大切です。

本記事では、睡眠薬について以下のポイントを中心に詳しく解説します。

- 睡眠薬の基本的な情報

- 種類ごとの効果と特徴

- 安全に使うための注意点

睡眠薬を処方してもらうことを検討している方はご参考いただけますと幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

スポンサーリンク

睡眠薬とは?

はじめに、睡眠薬とは何かについてご紹介します。

睡眠薬とは、不眠症や睡眠障害の改善を目的として使用される薬のことをいいます。

主に眠りに入りやすくする、深い睡眠を促す、夜中の目覚めを防ぐなどの効果があり、作用時間や目的に応じて選ばれることが一般的です。

次の記事では、睡眠の質を上げる方法について解説しています。

合わせてご覧ください。

なかなか寝つけなかったり、夜中に目が覚めてしまったりなど睡眠で悩んでいる方もいるのではないでしょうか。睡眠は、睡眠時間だけでなく質も大事とされています。では、睡眠の質を上げる方法には、どのようなことがあるのでしょうか。本記事[…]

スポンサーリンク

睡眠薬が処方される主なケース

次に、睡眠薬が処方される主なケースについて以下の4つをご紹介します。

- 不眠症による慢性的な睡眠不足

- ストレスや精神的な不安による一時的な睡眠障害

- 精神疾患(うつ病や不安障害)に伴う睡眠障害

- 高齢者における睡眠の質の低下

不眠症による慢性的な睡眠不足

睡眠薬が処方される主なケースの1つ目は「不眠症による慢性的な睡眠不足」です。

不眠症とは寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、朝早く目が覚めてしまうなど、十分な睡眠が取れない状態のことを指します。

こうした状態が続くと、日中の集中力が低下したり、疲れやすくなったりするだけでなく、気分が落ち込むなどの精神的な不調を招くこともあります。

さらに長期間にわたる睡眠不足は、生活の質を大きく低下させ、健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

ストレスや精神的な不安による一時的な睡眠障害

2つ目は「ストレスや精神的な不安による一時的な睡眠障害」です。

仕事や人間関係のトラブル、環境の変化などが原因で、一時的に眠れなくなることがあります。

このような場合、眠れないこと自体がさらに不安を増幅させ、悪循環に陥ることも少なくありません。

精神疾患(うつ病や不安障害)に伴う睡眠障害

3つ目は「精神疾患(うつ病や不安障害)に伴う睡眠障害」です。

うつ病や不安障害では寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、早朝に目が覚めてしまうといった睡眠トラブルが頻繁に起こります。

このような睡眠障害が続くと、日中の疲労感や集中力の低下だけでなく、気分の落ち込みが強まり、症状が悪化する悪循環に陥ることもあります。

医師の指導のもとで適切な睡眠薬や精神疾患の治療を受けることで、睡眠の質を改善し、全体的な症状の緩和が期待されます。

高齢者における睡眠の質の低下

4つ目は「高齢者における睡眠の質の低下」です。

高齢になると眠りが浅くなり、夜中に何度も目が覚めることが増える傾向があります。

また体内時計の変化により、早寝早起きの習慣が強まることで、十分な睡眠時間を確保することが難しくなる場合があります。

次の記事では、ストレスによる不眠の対処法や認知症から来る不眠についてご紹介しています。

合わせてご覧ください。

疲れていたり、緊張していたりすると、夜間眠れないということがあります。疲労感があるのに眠れない原因の1つに、「ストレス」があります。なぜストレスがあると、眠れないのでしょうか。ストレスで眠れない場合の対処法とはどのようなもの[…]

認知症が引き起こす症状の中に、不眠症状があります。認知症と不眠の間にはどのような関係があるのでしょうか。今回は、認知症と不眠の関係について以下の点を中心に解説します。認知症の方の不眠症状不眠を引き起こす原[…]

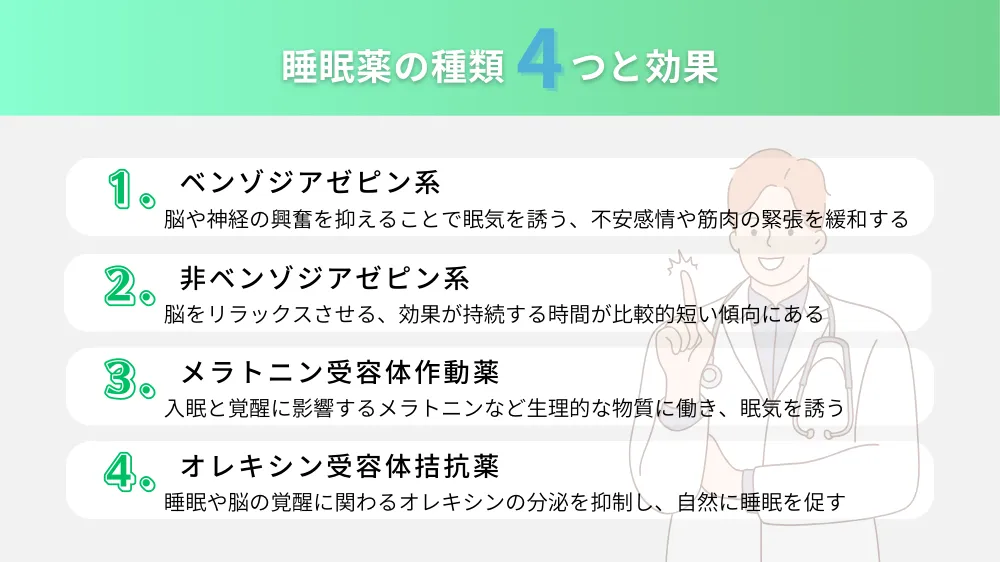

睡眠薬の種類とその効果

次に、睡眠薬の種類とその効果について、以下の4つをご紹介します。

- ベンゾジアゼピン系睡眠薬

- 非ベンゾジアゼピン系睡眠薬

- メラトニン受容体作動薬

- オレキシン受容体拮抗薬

ベンゾジアゼピン系睡眠薬

睡眠薬の主な種類の1つ目は「ベンゾジアゼピン系睡眠薬」です。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、脳の神経を鎮静させることで不安を和らげ、眠りやすくする効果があります。

短期間の使用であれば効果的に睡眠をサポートできますが、長期使用によって依存性や耐性が生じるリスクがあるため、医師の指導のもとで適切に使用することが重要です。

また不眠症だけでなく、不安障害やパニック障害の治療にも用いられることがあります。

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬

2つ目は「非ベンゾジアゼピン系睡眠薬」です。

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬はベンゾジアゼピン系に比べて依存性が低く、より安全に使用できるのが特徴です。

また翌朝の眠気が残りにくいため、日中の活動や仕事に支障をきたしにくいというメリットがあります。

そのため、短期的な不眠症の治療に広く用いられています。

メラトニン受容体作動薬

3つ目は「メラトニン受容体作動薬」です。

メラトニン受容体作動薬は、体内時計を調節するホルモンであるメラトニンと似た働きをすることで、自然な眠りを促します。

特に、時差ぼけや不規則な生活による睡眠リズムの乱れに効果的です。

また翌朝の眠気が少ないことから、日中の活動にも影響を与えにくいのも特徴です。

オレキシン受容体拮抗薬

4つ目は「オレキシン受容体拮抗薬」です。

オレキシン受容体拮抗薬は、覚醒を維持する働きをするオレキシンという神経伝達物質の作用を抑えることで、自然な眠りを促します。

他の睡眠薬に比べて、睡眠の質を保ちながら眠りやすくするのが特徴です。

また依存性が低いため、長期使用にも比較的安全です。

翌朝のだるさや眠気が少ないため、日中のパフォーマンスを保ちたい方に適しています。

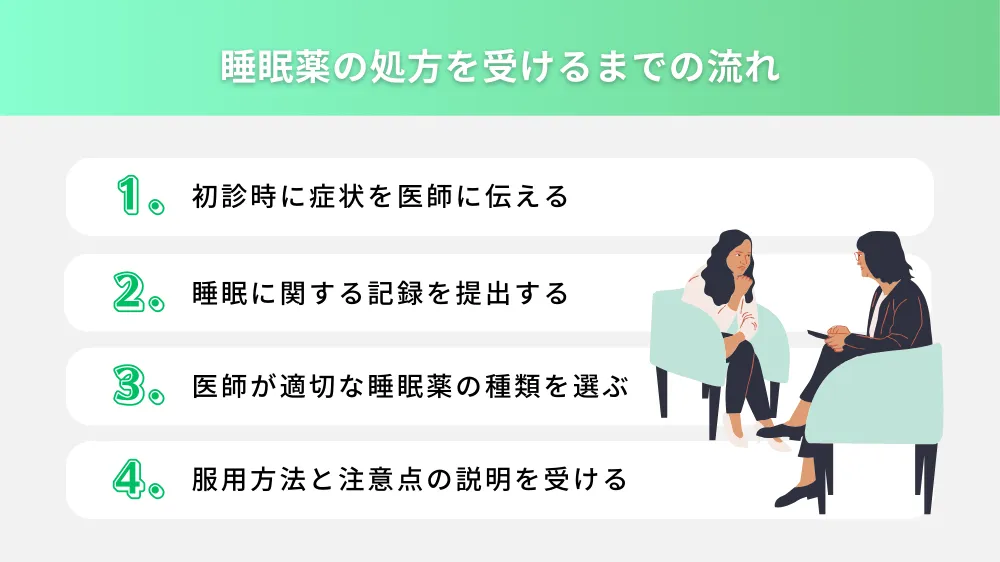

睡眠薬の処方を受けるまでの流れ

次に、睡眠薬の処方を受けるまでの流れについて、以下の4つに分けてご紹介します。

- 初診時に症状を医師に伝える

- 睡眠に関する記録を提出する

- 医師が適切な睡眠薬の種類を選ぶ

- 服用方法と注意点の説明を受ける

初診時に症状を医師に伝える

はじめに、初診時に症状を医師に伝えます。

不眠の具体的な症状や困っていること、生活リズム、普段のストレス要因などを詳しく伝えることが重要です。

医師はこれらの情報をもとに、症状の原因や適切な治療法を判断します。

また、過去に使用した睡眠薬や他の治療経験があれば、それも正確に伝えるとスムーズな診断につながります。

睡眠に関する記録を提出する

次に、睡眠に関する記録を提出します。

具体的には就寝時間や起床時間、眠りにつくまでの時間、夜中に目が覚めた回数などを記録した睡眠日誌が役立ちます。

これにより医師は睡眠のパターンや問題点を把握しやすくなり、より適切な治療方針を立てられます。

また、記録をつけることで自分自身も睡眠の傾向を把握しやすくなります。

医師が適切な睡眠薬の種類を選ぶ

次に、医師が適切な睡眠薬の種類を選びます。

症状の種類や程度、日中の活動への影響などを考慮しながら、最も効果的が期待でき、安全な薬を提案します。

例えば、入眠困難には短時間作用型、途中で目が覚める場合には中/長時間作用型の薬が選ばれることがあります。

また、依存性や副作用のリスクを最小限に抑えるため、非ベンゾジアゼピン系やオレキシン受容体拮抗薬など、個々の患者に合った薬が処方されます。

服用方法と注意点の説明を受ける

最後に服用方法と注意点の説明を受けます。

医師や薬剤師から、睡眠薬を服用するタイミングや具体的な使用量について詳しく指示がされます。

また、アルコールとの併用を避けることや、運転や機械操作を控える必要がある場合など、生活上の注意点も説明されます。

不明点などがあれば、この時点でしっかり確認しておきましょう。

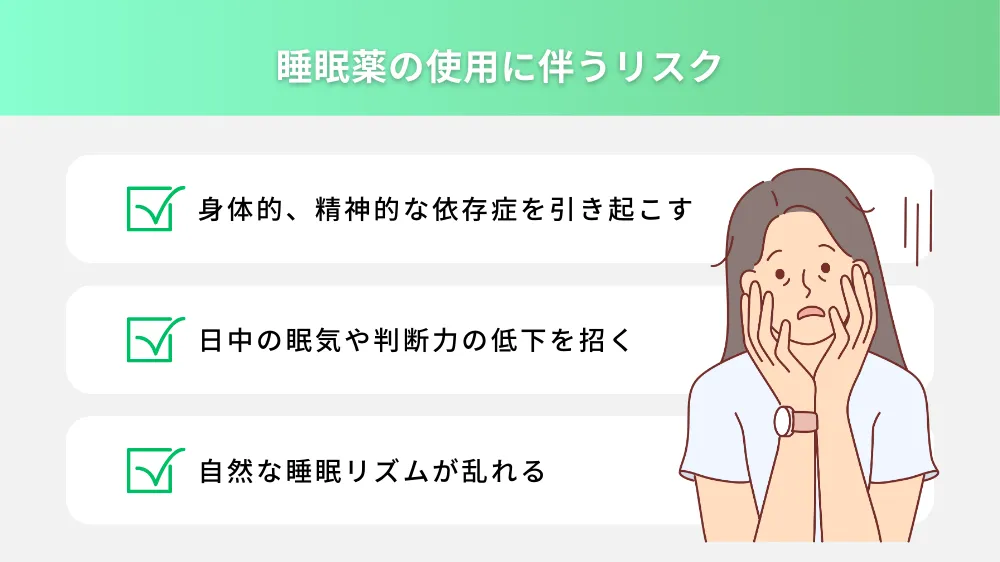

睡眠薬の使用に伴うリスク

次に睡眠薬の使用に伴うリスクについて、以下の3つをご紹介します。

- 身体的、精神的な依存症を引き起こす

- 日中の眠気や判断力の低下を招く

- 自然な睡眠リズムが乱れる

身体的/精神的な依存症を引き起こす

睡眠薬の使用に伴うリスクの1つ目は「身体的、精神的な依存症を引き起こすこと」です。

長期間の使用によって、薬に頼らないと眠れなくなる状態に陥ることがあります。

身体的依存では服用を中止した際に不眠や不安、震えなどの離脱症状が現れることがあります。

精神的依存では、薬がないと眠れないという不安感にとらわれることがあります。

そのため医師の指示を守り、適切な期間や量で使用することが大切です。

日中の眠気や判断力の低下を招く

2つ目は「日中の眠気や判断力の低下を招くこと」です。

睡眠薬の効果が翌朝まで残ることがあり、起床後もしばらく眠気が続くことがあります。

この状態では注意力や反応速度が低下し、運転や仕事でのミスが増える可能性があります。

そのため服用する際は翌朝の予定を考慮し、医師の指示に従った適切なタイミングで服用することが重要です。

自然な睡眠リズムが乱れる

3つ目は「自然な睡眠リズムが乱れること」です。

睡眠薬を長期間使用すると、体内時計に影響を与え、自力で眠る力が弱まることがあります。

また深い睡眠が減少し、睡眠の質そのものが低下する場合もあるため、必要な期間だけ使用し、根本的な睡眠改善策と併用することが大切です。

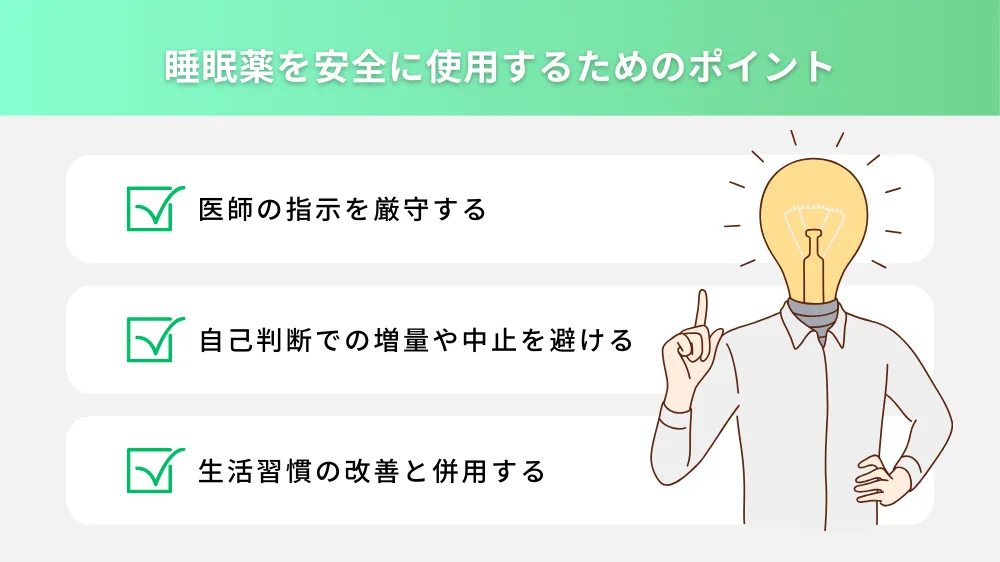

睡眠薬を安全に使用するためのポイント

次に睡眠薬を安全に使用するためのポイントについて、以下の3つをご紹介します。

- 医師の指示を厳守する

- 自己判断での増量や中止を避ける

- 生活習慣の改善と併用する

医師の指示を厳守する

睡眠薬を安全に使用するためのポイントの1つ目は「医師の指示を厳守すること」です。

睡眠薬は種類や使用量、服用タイミングを誤ると、副作用や依存症のリスクが高まる可能性があります。

医師の指示通りに服用することで、適切な効果を得ると同時に、リスクを最小限に抑えられます。

また自己判断での服用中止や増量は避け、何か異常を感じた場合はすぐに医師に相談することが大切です。

自己判断での増量や中止を避ける

2つ目は「自己判断での増量や中止を避けること」です。

睡眠薬は適切な量を守って使用することで安全性が確保されますが、自己判断での増量は副作用や依存症のリスクを高める可能性があります。

一方で突然の中止は離脱症状を引き起こし、不眠や不安感をさらに悪化させることもあります。

服用中に効果が感じられない、あるいは副作用が気になる場合は、必ず医師に相談して指示を仰ぐことが重要です。

生活習慣の改善と併用する

3つ目は「生活習慣の改善と併用すること」です。

睡眠薬の効果を最大限に引き出し、依存を防ぐためには、規則正しい生活リズムや良質な睡眠を促す習慣を身につけることが大切です。

具体的には毎日同じ時間に寝起きする、寝る前にリラックスする時間を作る、カフェインやアルコールの摂取を控えるといった工夫が効果的です。

これらの生活習慣の改善と睡眠薬を併用することで、より自然な形で睡眠の質を向上させられます。

睡眠薬に関するよくある質問(Q&A)

.webp)

最後に睡眠薬に関するある質問について、Q&A形式で以下の3つをご紹介します。

- 睡眠薬はどれくらいで効きますか?

- 市販薬と処方薬の違いは?

- 翌朝にだるさが残る場合はどうすればいいですか?

睡眠薬はどれくらいで効きますか?

睡眠薬の効果が現れる時間は薬の種類や個人差によりますが、一般的には服用後15〜30分程度で眠気を感じ始めることが多いとされています。

短時間作用型の薬は比較的すぐに効果が現れる一方で、中・長時間作用型は緩やかに効き始めます。

服用タイミングについては医師の指示に従うことが重要です。

市販薬と処方薬の違いは?

市販薬と処方薬の主な違いは、成分の強さや作用の仕方にあります。

市販薬は比較的穏やかな効果で、一時的な不眠や軽度の睡眠障害に使用されます。

一方処方薬は医師の診察に基づいて処方され、より強力で持続的な効果を持つものが多く、慢性的な不眠症や特定の睡眠障害に適しています。

翌朝にだるさが残る場合はどうすればいいですか?

翌朝にだるさが残る場合、睡眠薬の作用時間が体に合っていない可能性があります。

その場合は、医師に相談して薬の種類や服用量を調整してもらうようにしましょう。

また、服用タイミングを早めることで、翌朝のだるさを軽減できる場合もあります。

自己判断で薬を中止したり変更したりせず、医師の指導を受けることが大切です。

スポンサーリンク

睡眠薬の処方についてまとめ

ここまで、睡眠薬について詳しく解説してきました。

要点を以下にまとめます。

- 睡眠薬は、さまざまな睡眠障害に対応するために処方される

- 種類によって作用や効果が異なり、正しい使用が重要である

- リスクを理解し、医師の指示を守ることで安全に利用できる

これらの情報が、少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。