「家族がアデノウイルスに感染したかもしれない…」

「アデノウイルスの潜伏期間はどれくらいだろう?感染予防の対策をきちんと取らないと」

ご家族にアデノウイルス感染の疑いがある方、特に子供や高齢の家族と同居している方の中には、このように不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

アデノウイルス感染症は、潜伏期間中にも感染する可能性があり、家庭内での感染を防ぐためには、正しい知識と予防対策が重要です。

本記事では、アデノウイルス潜伏期間中の感染力について以下の点を中心に詳しく解説します。

- アデノウイルスの潜伏期間の長さと感染拡大のリスク

- 感染症の種類別の潜伏期間と症状

- 家庭内での感染予防対策

アデノウイルス潜伏期間中の感染力にご興味のある方は、ご参考いただけますと幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

スポンサーリンク

アデノウイルスとは?

ここでは、アデノウイルスについて詳しく解説していきます。

アデノウイルスは、50種類以上の型に分類されるウイルスで、主に呼吸器や目、消化器などに感染し、様々な症状を引き起こすので注意が必要です。

代表的なものとしては、呼吸器感染症やプール熱(咽頭結膜熱)、流行性角結膜炎(はやり目)、胃腸炎などがあります。

ほとんどの人が5歳くらいまでにアデノウイルスへの感染を経験しますが、多くの型があるため、その後も何度か感染を繰り返す可能性があります。

アデノウイルスについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

スポンサーリンク

アデノウイルスの潜伏期間について

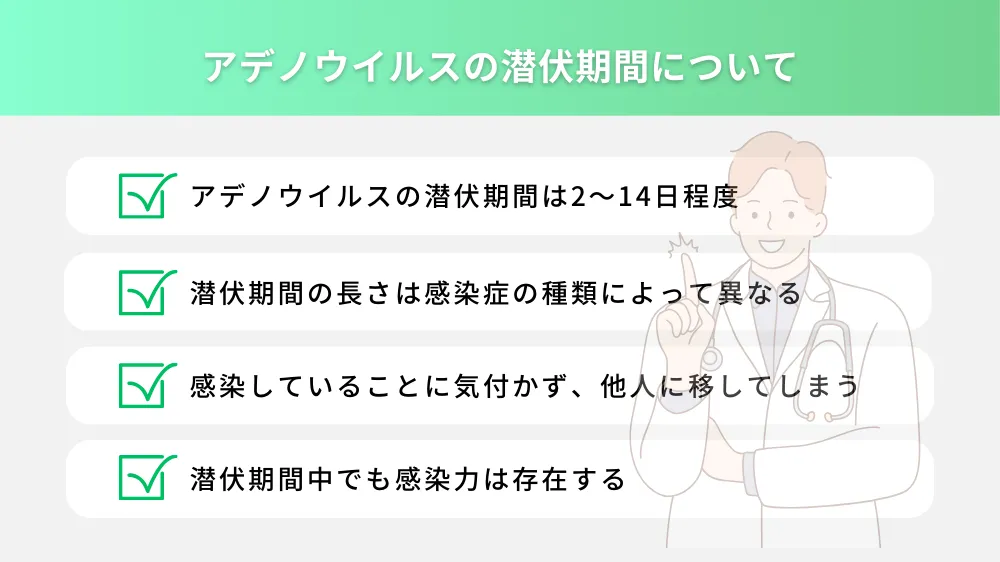

ここでは、アデノウイルスの潜伏期間について、以下の4つのテーマに分けてご紹介します。

- アデノウイルスの潜伏期間の長さ

- 潜伏期間の長さは感染症の種類によって異なること

- 潜伏期間が長いことによる感染拡大のリスク

- 潜伏期間中でも感染力は存在すること

アデノウイルスの潜伏期間の長さ

アデノウイルスの潜伏期間に関する情報の1つ目は「アデノウイルスの潜伏期間の長さ」です。

アデノウイルスの潜伏期間は、2〜14日程度とされています。

つまり、ウイルスに感染して症状が現れるまでに、2日から14日ほどかかるということです。

ただし、感染症の種類や個人の体力、免疫状態、ウイルスの感染量、環境などによって具体的な潜伏期間は人によって異なります。

症状が現れる前の数日間から他の人へ感染させるリスクが高くなり、症状が出ている間の数日間は強い感染力があります。

潜伏期間の長さは感染症の種類によって異なること

2つ目は「潜伏期間の長さは感染症の種類によって異なること」です。

アデノウイルスには多くの種類があり、感染する体の部分によって、様々な症状が現れます。

潜伏期間の長さも、感染症の種類によって異なるのです。

例えば、プール熱(咽頭結膜熱)の場合は5〜7日、流行性角結膜炎(はやり目)の場合は8〜14日、急性呼吸器感染症の場合は3〜5日程度とされています。

潜伏期間が長いことによる感染拡大のリスク

3つ目は「潜伏期間が長いことによる感染拡大のリスク」です。

アデノウイルスの潜伏期間は、感染症の種類によっては2週間程度と比較的長い場合があります。

この潜伏期間の長さは、感染拡大のリスクを高める要因の一つといえるでしょう。

なぜなら、感染者は自分が感染していることに気付かないまま、日常生活を送ってしまう可能性があるからです。

特に、症状が軽い場合や、自覚症状がない場合には、感染に気付かずに他の人にうつしてしまう可能性が高くなります。

潜伏期間中でも感染力は存在すること

4つ目は「潜伏期間中でも感染力は存在すること」です。

アデノウイルスは、潜伏期間中でも感染力が存在するということを理解することが重要です。

つまり、症状が現れる前の数日間から、感染者は他の人へウイルスを感染させる可能性があります。

特に、症状が顕著に現れ始める数日間は感染力が強いため、周囲への感染拡大を防ぐための注意が必要です。

アデノウイルス感染症の種類によっては、感染期間が2週間程度と比較的長い場合もあるため、感染に気付かずに日常生活を送ってしまう可能性も考えられます。

このような潜伏期間中の感染力を考慮すると、早期の発見と適切な予防対策の実施が重要です。

感染症別の潜伏期間と症状

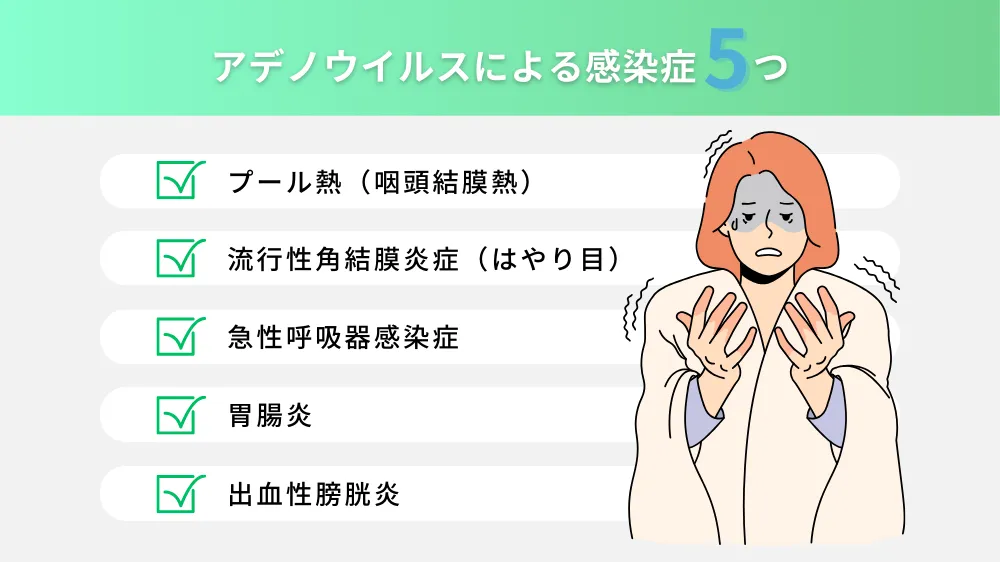

ここでは、代表的なアデノウイルス感染症の潜伏期間と症状について、以下の5つをご紹介します。

- プール熱(咽頭結膜熱)の潜伏期間と症状

- 流行性角結膜炎(はやり目)の潜伏期間と症状

- 急性呼吸器感染症の潜伏期間と症状

- 胃腸炎の潜伏期間と症状

- 出血性膀胱炎の潜伏期間と症状

プール熱(咽頭結膜熱)の潜伏期間と症状

感染症別の潜伏期間と症状の1つ目は「プール熱(咽頭結膜熱)の潜伏期間と症状」です。

プール熱は5〜7日程度の潜伏期間の後、4〜5日間続く高熱、咽頭炎(喉の痛みや発赤など)、結膜炎(目の充血や目やになど)を主症状とします。

目の症状は片側から現れ、その後反対側にも広がることが多く、また、首のリンパ節の腫れや腹痛、下痢などが生じることもあるのです。

プール熱は、夏季にプールを介した流行が見られることからその名前が付けられましたが、プール以外でも感染します。

特に、1歳前後の子供の発症が多く見られるので、注意が必要です。

流行性角結膜炎(はやり目)の潜伏期間と症状

2つ目は「流行性角結膜炎(はやり目)の潜伏期間と症状」です。

流行性角結膜炎は、8〜14日程度の潜伏期間の後、目の充血・目やに・目の腫れなどの結膜炎症状で発症します。

症状は片目から始まり、数日で両目に広がり、基本的に高熱はでません。

どの年齢でも発症する可能性があり、感染力が非常に強く注意が必要です。

急性呼吸器感染症の潜伏期間と症状

3つ目は「急性呼吸器感染症の潜伏期間と症状」です。

急性呼吸器感染症は、3〜5日の潜伏期間の後、3〜5日程度の発熱・鼻汁・咳・喉の痛みなど風邪のような症状で発症します。

扁桃の腫れや首のリンパ節の腫れを伴うこともあり、乳幼児や学童など、子供の発症が多いです。

中には気管支炎や肺炎に至る場合もあり、肺炎が重症化した際には入院治療が必要になることもあります。

胃腸炎の潜伏期間と症状

4つ目は「胃腸炎の潜伏期間と症状」です。

胃腸炎は、3〜10日の潜伏期間の後、下痢(水様性で8〜12日間くらい)・嘔吐・嘔気・微熱・腹痛の症状で発症します。

特に、乳幼児期に多く、3歳未満で発症しやすいです。

腸重積(腸の一部が隣り合う腸に入り込み、腸が塞がってしまう病気)を合併することがあるため、子供の場合は異様な不機嫌、頻回の嘔吐、血便が見られる場合には、早めに医療機関を受診しましょう。

出血性膀胱炎の潜伏期間と症状

5つ目は「出血性膀胱炎の潜伏期間と症状」です。

出血性膀胱炎は、アデノウイルス感染症の一つで、排尿時に痛みを伴い、血尿が見られる病気です。

また、頻尿になることや微熱を伴うこともあります。

これらの症状は通常、2〜3日で改善し、目にみえる血尿があった場合も約10日ほどで改善します。

アデノウイルス感染による出血性膀胱炎には特効薬はなく、主に水分補給や安静が推奨されますが、症状が重い場合や持続する場合は、医療機関を受診しましょう。

アデノウイルスの潜伏期間はウイルス型によって異なりますが、一般的に2〜14日程度といわれています。

感染を感じた際に気をつけるべきこと

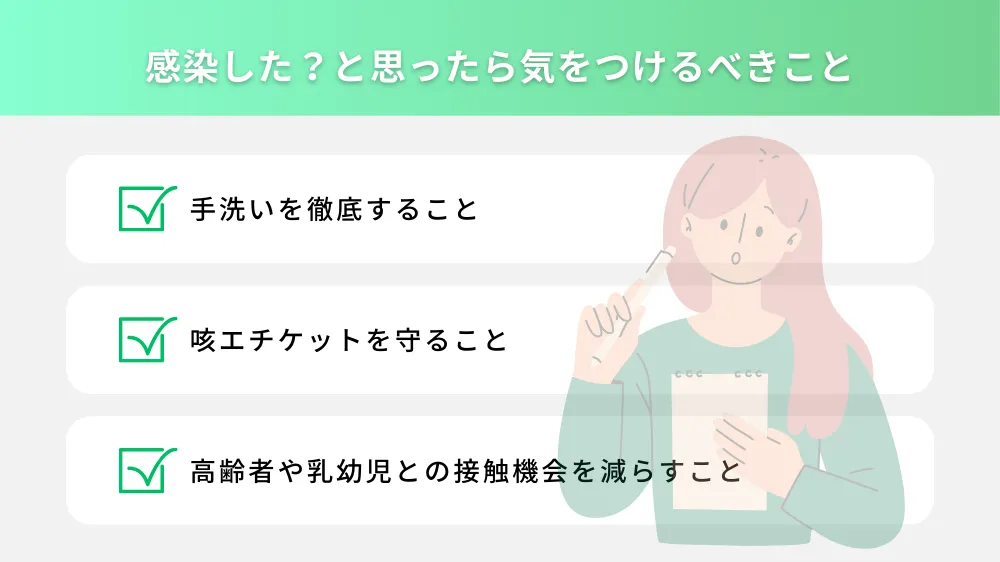

ここでは、感染を防ぐために気をつけるべきことについて、以下の3つをご紹介します。

- 手洗いを徹底すること

- 咳エチケットを守ること

- 特に高齢者や乳幼児との接触機会を減らすこと

手洗いを徹底すること

感染を感じた際に気をつけるべきことの1つ目は「手洗いを徹底すること」です。

流水と石鹸で丁寧に手を洗い、指の間や爪の間なども忘れずに洗いましょう。

アデノウイルスは、接触感染で広がりやすいため、手洗いは最も効果的とされるな予防策の一つです。

手を洗うタイミングとしては、トイレの後/食事の前/外出から帰った後など、こまめに行うようにしましょう。

咳エチケットを守ること

2つ目は「咳エチケットを守ること」です。

咳やくしゃみをする際は、ティッシュや肘の内側などで口と鼻を覆い、飛沫を拡散させないようにしましょう。

アデノウイルスは、飛沫感染も主な感染経路の一つです。

咳エチケットを守ることで、周りの人への感染リスクを減らせます。

また、使用したティッシュはすぐに捨て、その後は必ず手洗いをしましょう。

特に高齢者や乳幼児との接触機会を減らすこと

3つ目は「特に高齢者や乳幼児との接触機会を減らすこと」です。

高齢者や乳幼児は、アデノウイルスに感染すると重症化するリスクが高いといえます。

免疫力が低下している状態では、感染症にかかりやすくなるため、接触を控えるようにしましょう。

また、やむを得ず接触する場合は、マスクの着用やこまめな手洗いなどの予防対策を徹底することが大切です。

感染症の対策方法について、以下の記事でも詳しく解説しています。

感染症予防について感染症は、私たちの日常生活や社会活動に深刻な影響を及ぼす可能性があります。その影響を最小限に抑えるためには、感染症の予防が不可欠です。しかし、具体的にどのような予防方法があるのか分からない場合は対応が難しいです[…]

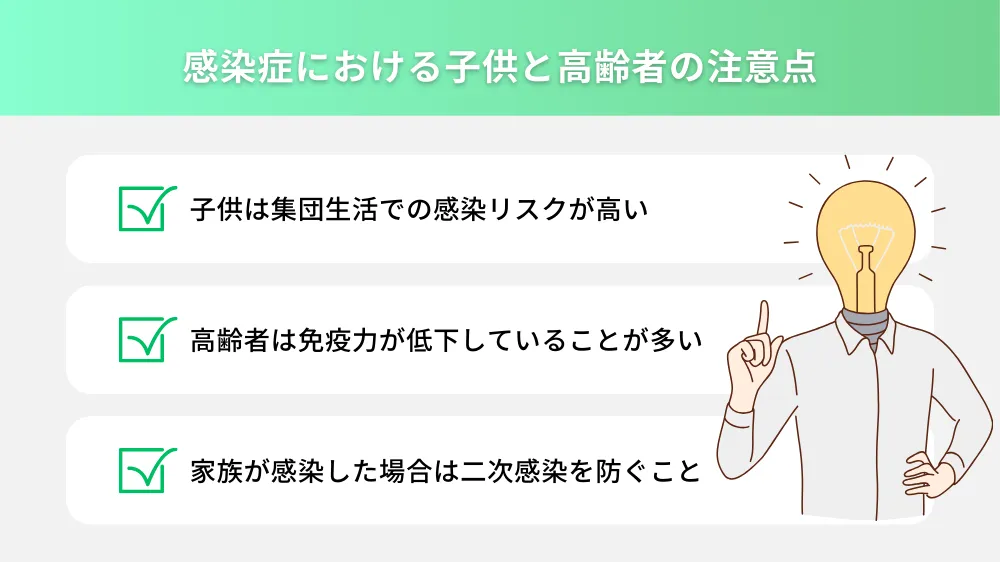

子供や高齢者について知っておくべきこと

アデノウイルス感染症は、子供から大人まで幅広い年齢層で感染する可能性があります。

特に、子供や高齢者は重症化しやすいといわれているため、注意が必要です。

ここでは、子供や高齢者について知っておくべきことについて、以下の3つをご紹介します。

- 子供は集団生活での感染リスクが高いこと

- 高齢者との接し方

- 家族が感染した場合の対処法

①子供は集団生活での感染リスクが高いこと

子供や高齢者について知っておくべきことの1つ目は「子供は集団生活での感染リスクが高いこと」です。

保育園や幼稚園、小学校などの集団生活では、子供同士の接触が多いため、アデノウイルスに感染しやすい環境といえます。

また、子供は免疫力が未発達なため、感染症にかかりやすく、重症化しやすいという特徴もあり、特に3歳未満の乳児は注意が必要です。

そのため、日頃から手洗いとうがいの習慣をつけ、予防に努めることが重要となってきます。

高齢者との接し方

2つ目は「高齢者との接し方」です。

高齢者は、免疫力が低下していることが多く、アデノウイルスに感染すると肺炎や脳炎などの合併症を引き起こし、重症化するリスクがあります。

特に、基礎疾患がある高齢者は注意が必要です。

高齢者と接する際には、マスクを着用し、手洗いやうがいを徹底することが大切で、発熱や咳などの症状がある場合は、接触を控えるようにしましょう。

家族が感染した場合の対処法

3つ目は「家族が感染した場合の対処法」です。

家族がアデノウイルスに感染した場合は、二次感染を防ぐためにも、以下の対策を心がけましょう。

- タオルや食器の共用を避ける

- 感染者が触れたものは消毒する

- 換気をして、空気中のウイルス濃度を下げる

家族が感染した場合でも、落ち着いて適切な対応をするようにしましょう。

大人がなる口内炎はアデノウイルスなのかについて興味のある方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

口内炎は多くの人が経験する痛みであり、その原因はさまざまです。皆さんは、大人がなる口内炎はアデノウイルスによって引き起こされることもあると聞いたことがあるでしょうか。では、大人がなる口内炎は本当にアデノウイルスが原因なのでしょう[…]

アデノウイルス潜伏期間における、よくある質問

アデノウイルス感染症は、様々な症状を引き起こし、潜伏期間も症状によって異なります。

感染を広げないためにも、アデノウイルスについて正しく理解しておくことが重要です。

最後に、アデノウイルス潜伏期間における、よくある質問について、以下の2つをご紹介します。

- アデノウイルスは一度かかると二度とかからないのですか?

- アデノウイルスで熱が出ない場合もあるの?

アデノウイルスは一度かかると二度とかからないのですか?

残念ながら、アデノウイルスは一度かかっても二度とかからないわけではありません。

アデノウイルスには50種類以上の型が存在し、感染する体の部分によっても様々な症状が出現します。

そのため、一度アデノウイルスに感染しても免疫が付きにくく、何度でも感染することがあるのです。

また、一つの型のアデノウイルスに罹患しても、まだ患ったことのないアデノウイルスには無防備と言えますので、注意しましょう。

アデノウイルスで熱が出ない場合もあるの?

アデノウイルス感染症は、発熱を伴うことが多いですが、熱が出ない場合もあります。

熱が出ず、目の充血や目やにといった目の症状のみが出る場合や、熱がなく胃腸症状のみということもあるのです。

アデノウイルスは、様々な症状を引き起こす可能性があるため、熱の有無だけで判断することは難しいでしょう。

アデノウイルスの潜伏期間に関するまとめ

ここまでアデノウイルス潜伏期間中の感染力についてご紹介しました。

要点を以下にまとめます。

- アデノウイルスの潜伏期間は感染症の種類によって異なり、2〜14日程度とされている

- 潜伏期間中でも感染力は存在するため、感染拡大を防ぐためには、手洗いの徹底や咳エチケット、タオルの共用を避けるなどの対策が重要

- 高齢者や乳幼児は重症化のリスクが高いため、特に注意が必要

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。