「子どもがウイルス性胃腸炎にかかったときは、どのように看病すればいいの?」

「子どものウイルス性胃腸炎で注意することは?」

子どもがウイルス性胃腸炎にかかってしまい、どのように対処すれば良いのか悩む方も多いのではないでしょうか。

ウイルス性胃腸炎は、大人よりも免疫力の低い子どもの方がかかりやすく、発症後は嘔吐や下痢などの症状が見られます。

本記事では、子どものウイルス性胃腸炎について以下の点を中心に解説していきます。

- ウイルス性胃腸炎の詳細

- 子どもがウイルス性胃腸炎を発症したときの注意点

- ウイルス性胃腸炎を広めないためのポイント

ウイルス性胃腸炎への対処法にご興味のある方はご参考いただけますと幸いです。

スポンサーリンク

ウイルス性胃腸炎の詳細

まず、ウイルス性胃腸炎の詳細について、以下の4つのテーマに分けてご紹介します。

- 主な症状

- 発症の原因

- 検査方法

- 治療法

①主な症状

ウイルス性胃腸炎の詳細の1つ目は「主な症状」です。

ウイルス性胃腸炎を発症した子どもには、以下の症状が見られます。

- 酸っぱい臭いがする下痢

- 半日~1日の間に繰り返す嘔吐

- 1~3日間続く発熱

また、胃腸炎の原因となる病原体は、ノロウイルス/ロタウイルス/アデノウイルスが代表的で、特にロタウイルスが原因で発症する胃腸炎は、乳幼児に強く症状があらわれます。

下痢については、1~2週間ほど続くこともあり、その間に家族内感染することも珍しくありません。

子どもの看病をするときは、他の家族にうつさないよう、感染予防対策をしっかり行いましょう。

②発症の原因

2つ目は「発症の原因」です。

ウイルス性胃腸炎の下痢や嘔吐などの症状は、体外から侵入したウイルスが胃腸内で増殖することが原因です。

ウイルスが体内に侵入する経路には、以下のようなものがあり、一般的に1~3日ほどの潜伏期間を経て発症します。

- 経口感染(ウイルスに汚染された食品を口に入れる)

- 接触感染/糞口感染(感染者の便が手に付着し、手を介して口に入る)

- 空気感染(乾燥して埃になった嘔吐物を吸い込む)

また、発症当日は激しい症状が見られますが、数日後には軽快するといった特徴があります。

③検査方法

3つ目は「検査方法」です。

ウイルス性胃腸炎の検査方法には、主に以下の3種類があります。

- 迅速検査

- 血液検査

- 尿検査

これらの中で最も多く利用されている検査方法は、便を採取して調べる迅速検査です。

しかし、多くの医療機関では、医師の問診だけで診断するケースも見受けられます。

検査は必須ではありませんが、希望すれば受けられるため、症状が長引く場合などは医療機関に相談しましょう。

④治療法

4つ目は「治療法」です。

ウイルス性胃腸炎には、即効性のある治療法はないため、基本的には整腸剤などを服用し、症状を緩和させることで徐々に治療を行っていくことになります。

ただし、吐き気止めや下痢止めは、ウイルスを体外に排出するための身体の反応を止めてしまう恐れがあります。

吐き気止めや下痢止めを使用すると、かえって症状が長引く可能性があるため、医師に確認したうえで服用するようにしましょう。

その他の感染症についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

感染症の分類について感染症は、その病原体の種類や感染経路、症状の特性によって、さまざまな分類が存在します。これらの分類を理解することは、感染症の予防や治療、さらには感染拡大のリスクを低減するための対策を考える際に非常に重要となります。[…]

スポンサーリンク

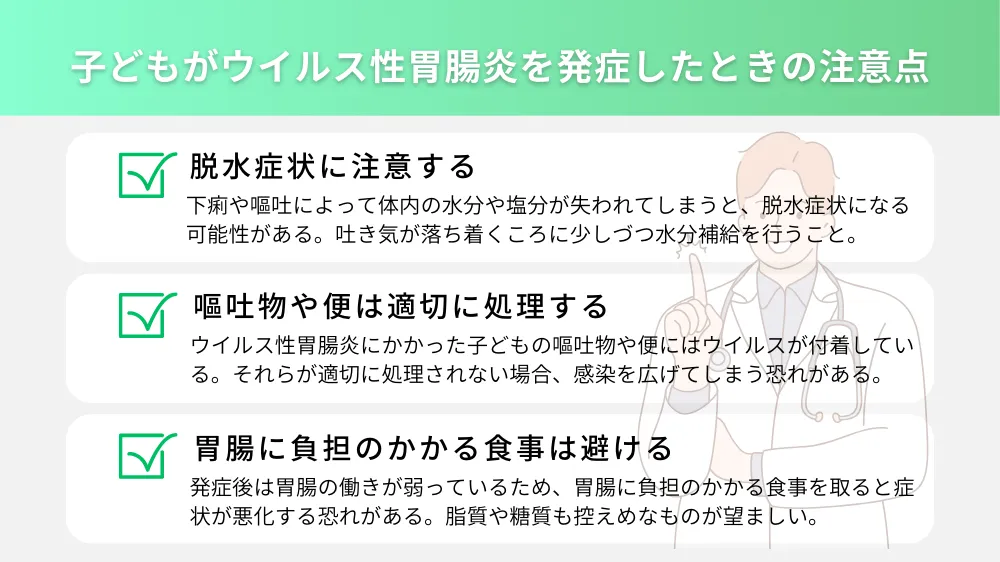

子どもがウイルス性胃腸炎を発症したときの注意点

次に、子どもがウイルス性胃腸炎を発症したときの注意点を3つご紹介します。

- 脱水症状に注意する

- 嘔吐物や便は適切に処理する

- 胃腸に負担のかかる食事は避ける

①脱水症状に注意する

子どもがウイルス性胃腸炎を発症したときの注意点の1つ目は「脱水症状に注意すること」です。

ウイルス性胃腸炎にかかると、下痢や嘔吐によって、体内の水分や塩分が失われてしまいます。

重度の脱水症状が見られた場合は、点滴による水分補給や、入院加療が必要となるケースも少なくありません。

吐き気が強いときは、身体を休ませることを優先し、吐き気が落ち着いてきたら、スプーン1杯分の水分補給をこまめに行うよう心がけましょう。

②嘔吐物や便は適切に処理する

2つ目は「嘔吐物や便は適切に処理すること」です。

ウイルス性胃腸炎にかかった子どもの嘔吐物や便には、ウイルスが付着しています。

そのため、嘔吐物や便が適切に処理されない場合、感染を広げてしまう恐れがあるため注意が必要です。

嘔吐物や便を処理するときは、以下の注意点を押さえて作業しましょう。

- 作業時にはマスクや使い捨て手袋を使う

- 嘔吐物や便は新聞紙で覆い飛散させないようにする

- 嘔吐物や便で汚れた場所は消毒を行う

- 作業するときは家族を別室に移動させる

- 窓を開けて換気する

- マスクや嘔吐物などは二重にしたビニール袋に入れて捨てる

③胃腸に負担のかかる食事は避ける

3つ目は「胃腸に負担のかかる食事は避けること」です。

ウイルス性胃腸炎を発症した後は、胃腸の働きが弱っているため、胃腸に負担のかかる食事を取ると症状が悪化する恐れがあります。

胃腸に負担のかかる食事には、以下の食品などが挙げられるため、献立から抜くように気を付けましょう。

- 牛乳やヨーグルトなどの乳製品

- アイスクリームなどの冷たい食品

- ソーセージなどの加工肉

- 唐揚げなどの脂質の多い食品

- コーラなどの糖質の多い飲料

また、乳幼児の場合は、ミルクや母乳で問題ありませんが、通常の半分以下の量から始め、症状の改善とともに、少しずつ量を増やしていきましょう。

脱水症状の治し方についてより詳しく解説していますので、こちらの記事も合わせてお読みください。

脱水症状とは体内の水分が不足し不調をきたす症状です。脱水症状の治し方は水分補給が原則です。脱水症状の治し方とはどのようなものなのでしょうか。本記事では脱水症状の治し方について以下の点を中心にご紹介します。 脱水症状[…]

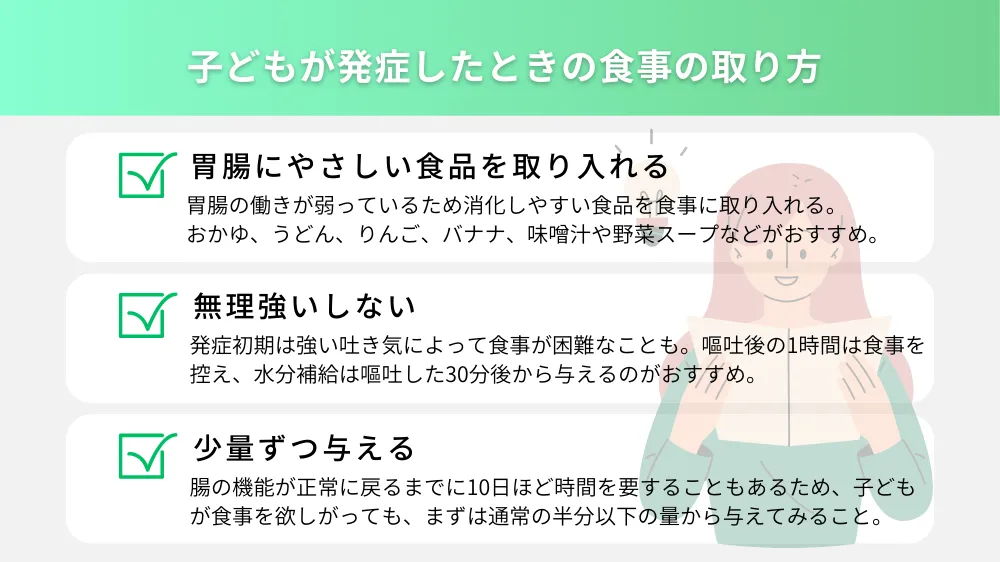

子どもがウイルス性胃腸炎を発症したときの食事の取り方

ここでは、子どもがウイルス性胃腸炎を発症したときの食事の取り方について、以下の3つをご紹介します。

- 胃腸にやさしい食品を取り入れる

- 無理強いしない

- 少量ずつ与える

①胃腸にやさしい食品を取り入れる

子どもがウイルス性胃腸炎を発症したときの食事の取り方の1つ目は「胃腸にやさしい食品を取り入れること」です。

ウイルス性胃腸炎を発症した後は、胃腸の働きが弱っているため、消化しやすい食品を食事に取り入れる必要があります。

症状が改善し、子どもの食欲が戻ってきたときは、以下の食品を食事に取り入れ、様子を見るようにしましょう。

- おかゆ

- うどん

- りんご

- バナナ

- 味噌汁や野菜スープ

②無理強いしない

2つ目は「無理強いしないこと」です。

特にウイルス性胃腸炎を発症した初期は、強い吐き気によって、食事が困難なこともあります。

また、吐き気が強いときに無理に食事を取ると、吐き戻してしまい、脱水症状を引き起こす可能性があります。

お腹を休ませるためにも、嘔吐後の1時間は食事を与えないようにしてください。

ただし、水分不足によって脱水症状を招く恐れがあるため、水分補給に関しては、嘔吐した30分後からスプーン1杯を目安に、10分おきに与えるようにしましょう。

③少量ずつ与える

3つ目は「少量ずつ与えること」です。

ウイルス性胃腸炎を発症した後は、胃腸の働きが低下することによって、食欲不振が起こります。

そのため、通常量の食事を与えると、吐き戻してしまったり、消化ができなかったりすることがあるので注意が必要です。

腸の機能が正常に戻るまでには、10日ほど時間を要することもあるため、子どもが食事を欲しがっても、通常の半分以下の量を与えましょう。

その後は、下痢や嘔吐の症状が改善していくにつれ、少しずつ量を増やしていき、徐々に通常量に戻します。

子どもがウイルス性胃腸炎を発症した後の登園/登校の目安

ここでは、子どもがウイルス性胃腸炎を発症した後の登園/登校の目安についてご紹介します。

ウイルス性胃腸炎は、インフルエンザのように登園/登校までの明確な日数は定められていないため、ご両親の判断で登園/登校を決定するケースが多いです。

しかし、ウイルス性胃腸炎の原因となるウイルスは非常に感染力が強く、感染後は他の園児や生徒にうつしてしまう恐れがあります。

感染予防の観点から見ると、ウイルス性胃腸炎の症状がなくなるまで、登園/登校は控えた方が良いでしょう。

ただし、登園/登校の目安を独自に定めている保育園や学校などもあるため、詳しくは子どもが通われている保育園などに聞いてみてください。

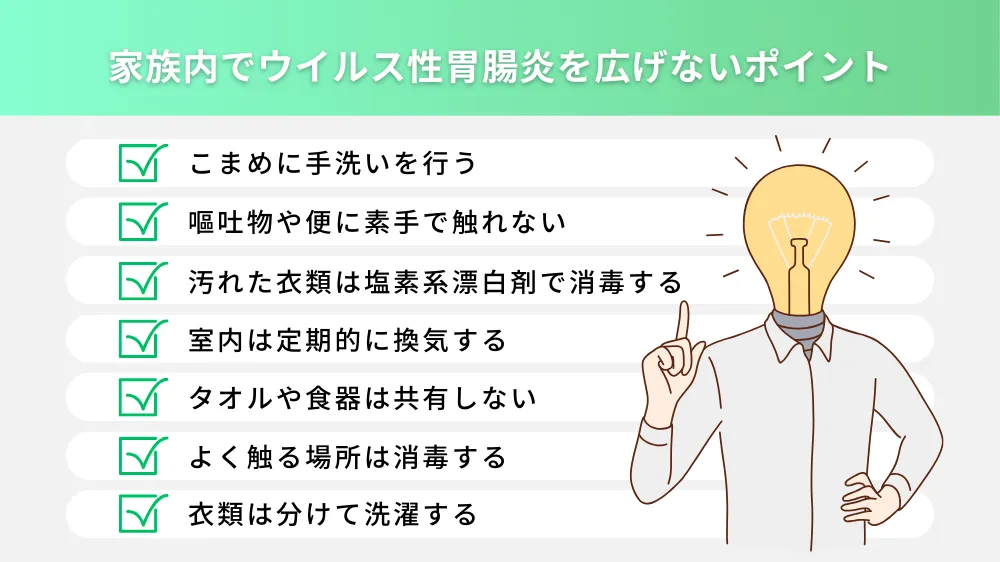

家族内でウイルス性胃腸炎を広げないためのポイント

最後に、家族内でウイルス性胃腸炎を広げないためのポイントを7つご紹介します。

- こまめに手洗いを行う

- 嘔吐物や便に素手で触れない

- 汚れた衣類は塩素系漂白剤で消毒する

- 室内は定期的に換気する

- タオルや食器は共有しない

- よく触る場所は消毒する

- 衣類は分けて洗濯する

①こまめに手洗いを行う

家族内でウイルス性胃腸炎を広げないためのポイントの1つ目は「こまめに手洗いを行うこと」です。

ノロウイルスやロタウイルスは、アルコール耐性があるため、アルコール消毒では除去できません。

そのため、手に付着したウイルスを除去するには、こまめな手洗いが大切です。

外出先から帰宅したときはもちろん、家事や育児の間にも石鹸を使用してしっかり手を洗ってください。

また、手を洗うときは、しわや爪の間、手首まで念入りに洗いましょう。

②嘔吐物や便に素手で触れない

2つ目は「嘔吐物や便に素手で触れないこと」です。

感染者の嘔吐物や便には、ウイルスが付着しているため、素手で触れると感染のリスクが高まります。

嘔吐物や便を処理するときは、使い捨ての手袋などを使用し、直接肌に触れないよう気を付けてください。

また、嘔吐物や便を放置すると、子どもが触ってしまう恐れがあるため、早めに掃除するよう心がけましょう。

③汚れた衣類などは塩素系漂白剤で消毒する

3つ目は「汚れた衣類は塩素系漂白剤で消毒すること」です。

ノロウイルスやロタウイルスは、塩素系漂白剤に含まれる次亜塩素酸ナトリウムで除去できます。

そのため、子どもが嘔吐や便をしたときに、衣類やカーペットを汚してしまったときは、塩素系漂白剤で消毒し、清潔な状態を保ちましょう。

効果的な消毒方法としては、塩素系漂白剤に10分以上つけ置きする方法ですが、塩素系漂白剤でのつけ置きが難しい場合は、85度以上の熱水に1分以上つける方法も効果があるとされます。

④室内は定期的に換気する

4つ目は「室内は定期的に換気すること」です。

室内には、ウイルスを含んだ空気が滞留しているため、吸い込むことで空気感染する恐れがあります。

感染予防のためにも、1時間に2回以上、5分間は窓を開けて、ウイルスを含む空気を室外に排出しましょう。

また、嘔吐物や便を処理するときは、臭いによって気分が悪くなることもあるため、必ず窓を開けて作業を行い、空気を入れ替えましょう。

⑤タオルや食器は共有しない

5つ目は「タオルや食器は共有しないこと」です。

感染者が使用したタオルや食器には、ウイルスが付着しているため、共有すると家族内感染が広がる可能性があります。

感染拡大を防ぐには、タオルや食器は日頃から個別に使用することが大切です。

また、子どもがウイルス性胃腸炎を発症した後の食事では、紙コップや紙皿などを使用し、使用後は二重にしたビニール袋に入れて捨てるようにしましょう。

⑥よく触る場所は消毒する

6つ目は「よく触る場所は消毒すること」です。

ドアノブや電気のスイッチ、おもちゃなど、普段からよく触る場所にはウイルスが付着している可能性があります。

家族がよく触る場所については、消毒液を使ってウイルスを拭き取るようにしましょう。

また、自宅で消毒液を作るときは、濃度5%の家庭用塩素系漂白剤を濃度0.02%になるよう水で希釈すれば完成します。

消毒液は普段の掃除にも利用できるので、常備しておくことをおすすめします。

⑦衣類は分けて洗濯する

7つ目は「衣類は分けて洗濯すること」です。

衣類には、ウイルスが付着しているので、他の衣類やタオルなどと洗濯すると感染を広げてしまう可能性があります。

家族内にウイルス性胃腸炎の患者がいるときは、他の洗濯物と混ざらないよう注意してください。

また、患者が着用していた衣類は、つけ置き消毒を行ったうえで洗濯し、清潔を保ちましょう。

子どもがウイルス性胃腸炎にかかったときは早めに医療機関を受診しよう

ここまで子どものウイルス性胃腸炎についてご紹介しました。

要点を以下にまとめます。

- ウイルス性胃腸炎は下痢や嘔吐を伴う病気で、子どもの場合は1~2週間ほど症状が続くこともある

- 子どもがウイルス性胃腸炎を発症したときは、脱水症状/嘔吐物や便の処理/食事に注意する必要があり、水分や食事は少量ずつ与えて様子を見る

- ウイルス性胃腸炎を広めないためには、日頃の感染予防対策や塩素系漂白剤を使用した消毒が重要

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。