「アデノウイルスに感染した場合、どの治療薬が効果的なのか知りたい」

「アデノウイルスの症状と風邪の違いがよくわからない」

アデノウイルス感染症について不安を感じている方や、その予防策について知りたい方の中には、このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。

アデノウイルスは、子どもから大人まで広く感染する可能性があり、さまざまな病気を引き起こします。

本記事では、アデノウイルスの薬について以下のポイントを中心に詳しく解説します。

- アデノウイルスとは何か

- アデノウイルスによって引き起こされる病気や症状

- アデノウイルス感染症の治療薬や予防方法

アデノウイルスに関する正しい知識を身につけ、早めの対策をしたい方はご参考いただけますと幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

スポンサーリンク

アデノウイルスとは?

はじめに、アデノウイルスとは何かについてご紹介します。

アデノウイルスとは、風邪のような症状から胃腸炎、結膜炎、さらには肺炎など、さまざまな感染症を引き起こすウイルスの一種です。

このウイルスは非常に感染力が強く、子どもを中心に流行しやすい特徴があります。

感染経路としては、飛沫感染や接触感染が多いですが、汚染された水や物を介して感染することもあります。

また、アデノウイルスには50種類以上の型が存在し、型によって引き起こされる病気や症状が異なるため、注意が必要です。

アデノウイルスについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

スポンサーリンク

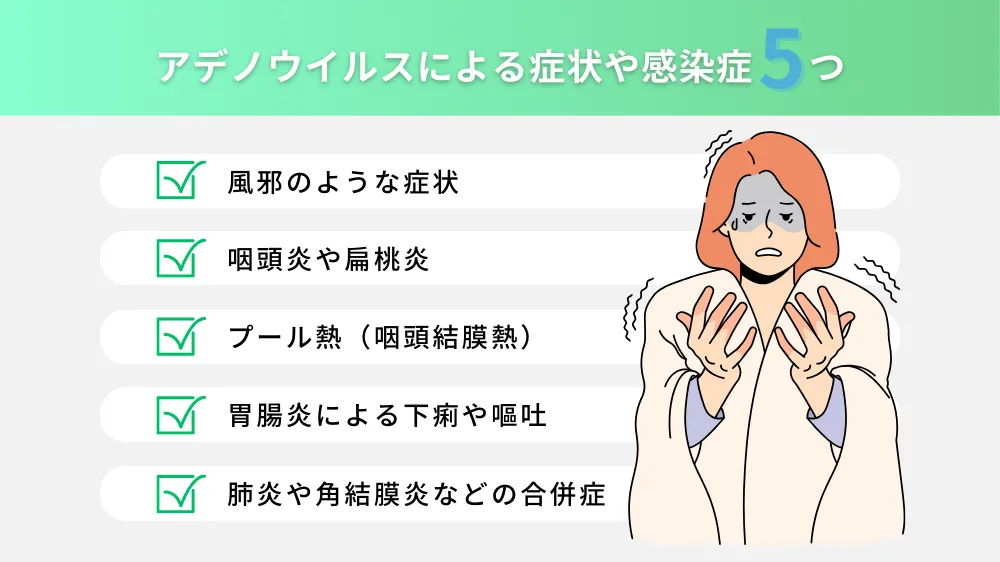

アデノウイルスによって引き起こされる病気や症状

次に、アデノウイルスによって引き起こされる病気や症状について、以下の5つをご紹介します。

- 風邪のような症状

- 咽頭炎や扁桃炎

- プール熱(咽頭結膜熱)

- 胃腸炎による下痢や嘔吐

- 肺炎や角結膜炎などの合併症

風邪のような症状

アデノウイルスによって引き起こされる病気や症状の1つ目は「風邪のような症状」です。

具体的には、発熱、咳、喉の痛み、鼻水、くしゃみといった風邪と似た症状が現れます。

これらの症状は一見すると一般的な風邪と区別がつきにくいことが多いです。

しかし、アデノウイルス感染症の場合、症状が長引きやすい傾向があり、熱が高くなることもあります。

特に、小さなお子様や高齢者が感染した場合、症状が重症化することがあるため、早めの対策が必要です。

咽頭炎や扁桃炎

2つ目は「咽頭炎や扁桃炎」です。

アデノウイルスに感染すると、咽頭や扁桃が炎症を起こし、喉の痛みや腫れが生じることがあります。

特に、飲み物や食べ物を飲み込む際に痛みが増すのが特徴です。

小さなお子様は喉の痛みから食事や水分を摂るのが難しくなり、脱水症状を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。

プール熱(咽頭結膜熱)

3つ目は「プール熱(咽頭結膜熱)」です。

プール熱は、アデノウイルスが原因で引き起こされる感染症で、主に子どもが集まるプールや学校で流行しやすい病気です。

主な症状は、高熱、喉の痛み(咽頭炎)、目の充血(結膜炎)で、これらが同時に現れるのが特徴です。

感染力が強く、飛沫感染や接触感染で広がるため、子どもたちが集団生活を送る場所では特に注意が必要です。

胃腸炎による下痢や嘔吐

4つ目は「胃腸炎による下痢や嘔吐」です。

アデノウイルスは胃腸炎を引き起こすことがあり、下痢や嘔吐が症状として現れます。

特に、子どもがかかりやすい感染症で、発熱や腹痛を伴うことも多く、ノロウイルスやロタウイルスの胃腸炎と似た症状が見られます。

ウイルスが付着した手や、食品を介した接触感染が主な感染経路であり、手洗いや衛生管理が不十分な環境では広がりやすいため、注意が必要です。

肺炎や角結膜炎などの合併症

5つ目は「肺炎や角結膜炎などの合併症」です。

アデノウイルス感染症が重症化すると、肺炎や角結膜炎といった合併症を引き起こすことがあります。

肺炎は、発熱や咳、呼吸困難などの症状が現れ、特に高齢者や乳幼児は重症化するリスクが高い傾向にあります。

また、角結膜炎は、目の充血やかゆみ、涙が止まらないといった症状が現れ、学校や職場などで集団感染を引き起こすケースも少なくありません。

大人がなる口内炎はアデノウイルスなのかについて興味のある方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

口内炎は多くの人が経験する痛みであり、その原因はさまざまです。皆さんは、大人がなる口内炎はアデノウイルスによって引き起こされることもあると聞いたことがあるでしょうか。では、大人がなる口内炎は本当にアデノウイルスが原因なのでしょう[…]

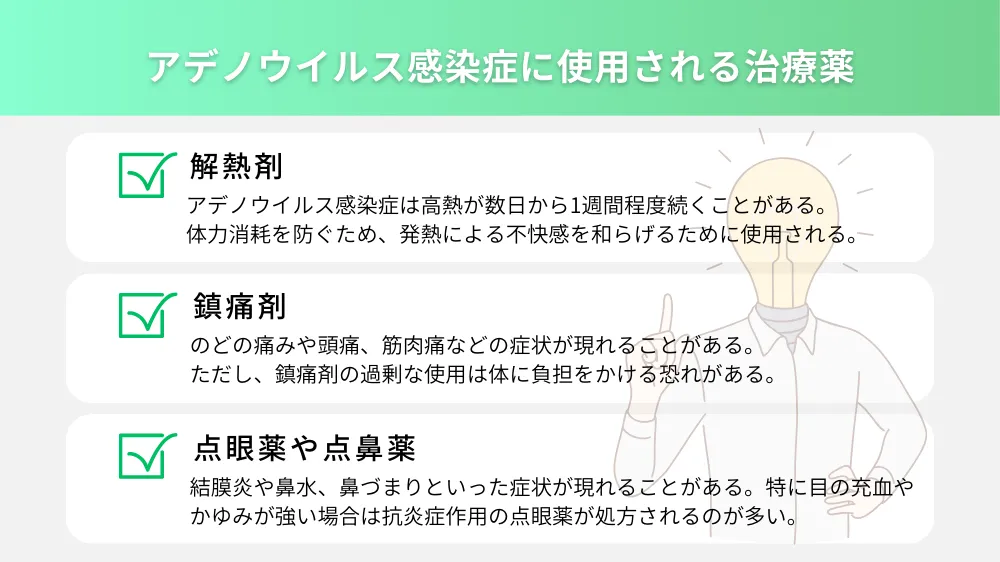

アデノウイルス感染症に使用される主な治療薬

次に、アデノウイルス感染症に使用される主な治療薬について、以下の3つをご紹介します。

- 解熱剤

- 鎮痛剤

- 点眼薬や点鼻薬

解熱剤

アデノウイルス感染症に使用される主な治療薬の1つ目は「解熱剤」です。

アデノウイルス感染症は高熱が数日から1週間程度続くことがあり、その影響で体力が低下したり、倦怠感を感じたりすることがあります。

解熱剤は、発熱による不快感を和らげるために使用され、特に子どもや高齢者の体力消耗を防ぐためにも効果的とされます。

ただし、解熱剤の使用には注意が必要です。

特に、アセトアミノフェンが推奨される一方で、一部の解熱剤(アスピリンなど)は子どもが使用すると「ライ症候群」という重篤な副作用を引き起こすリスクがあるため、自己判断での服用は避け、必ず医師の指示を仰ぐようにしましょう。

鎮痛剤

2つ目は「鎮痛剤」です。

アデノウイルス感染症は、のどの痛みや頭痛、筋肉痛などの症状が現れることがあり、これらの痛みを和らげるために鎮痛剤が使用されます。

ただし、鎮痛剤の過剰な使用は体に負担をかける恐れがあるため、医師の指示に従い、用法・用量を守るようにしましょう。

点眼薬や点鼻薬

3つ目は「点眼薬や点鼻薬」です。

アデノウイルス感染症は、結膜炎(プール熱)や鼻水、鼻づまりといった症状が現れることがあり、これらの症状を緩和するために点眼薬や点鼻薬が使用されます。

特に、目の充血やかゆみが強い場合には、抗炎症作用のある点眼薬が処方されることが多いです。

目薬を使用する際は、清潔な手で行うことが大切で、誤った使い方をすると症状が悪化する可能性があります。

また、長期間の使用は粘膜を傷める恐れがあるため、医師の指示を守り、適切に使用することが大切です。

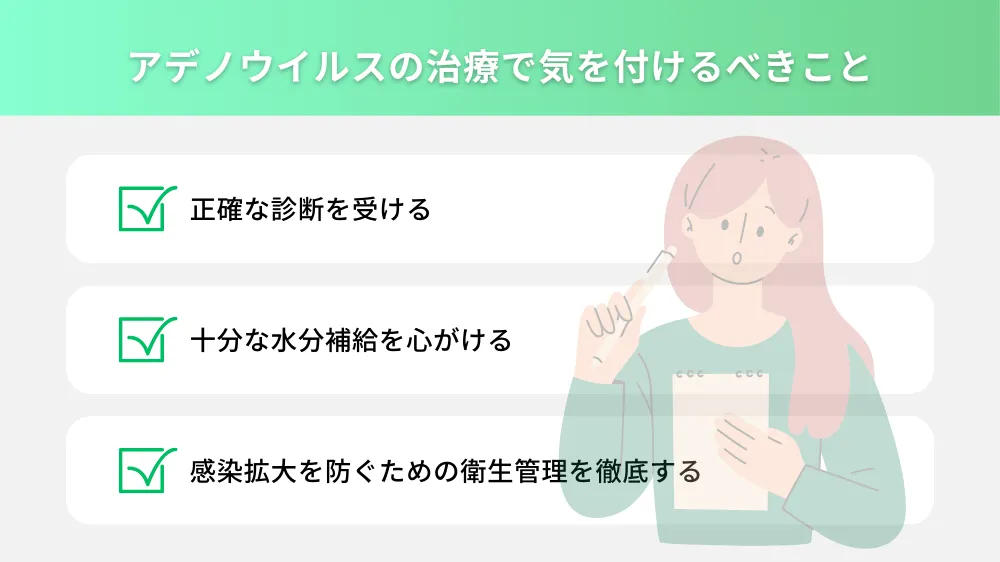

アデノウイルス感染症を治療する際に気を付けるべきこと

次に、アデノウイルス感染症を治療する際に気を付けるべきことについて、以下の3つをご紹介します。

- 正確な診断を受ける

- 十分な水分補給を心がける

- 感染拡大を防ぐための衛生管理を徹底する

正確な診断を受ける

アデノウイルス感染症を治療する際に気を付けるべきことの1つ目は「正確な診断を受けること」です。

アデノウイルス感染症は、風邪やインフルエンザと似た症状が多く、自己判断が難しいのが特徴です。

そのため、発熱、のどの痛み、目の充血、下痢などの症状が現れた場合は、医療機関を受診して正しい診断を受けることが大切です。

十分な水分補給を心がける

2つ目は「十分な水分補給を心がけること」です。

アデノウイルス感染症では、発熱や下痢、嘔吐が生じることがあり、これらの症状によって体内の水分が大量に失われてしまいます。

特に、子どもや高齢者は脱水症状を起こしやすいため、こまめな水分補給が欠かせません。

水だけでなく、経口補水液(OS-1など)やスポーツドリンクを活用すると、体に必要な電解質も補給でき、効率的に水分バランスを整えられます。

感染拡大を防ぐための衛生管理を徹底する

3つ目は「感染拡大を防ぐための衛生管理を徹底すること」です。

アデノウイルスは、接触感染や飛沫感染を通じて周囲の人にうつるため、感染拡大を防ぐための衛生管理が非常に重要です。

特に、ウイルスが付着しやすいドアノブ、テーブル、リモコンなどの共有物は、こまめにアルコール消毒を行う必要があります。

また、家族内感染を防ぐために、タオルや食器を共有しないよう徹底することが大切です。

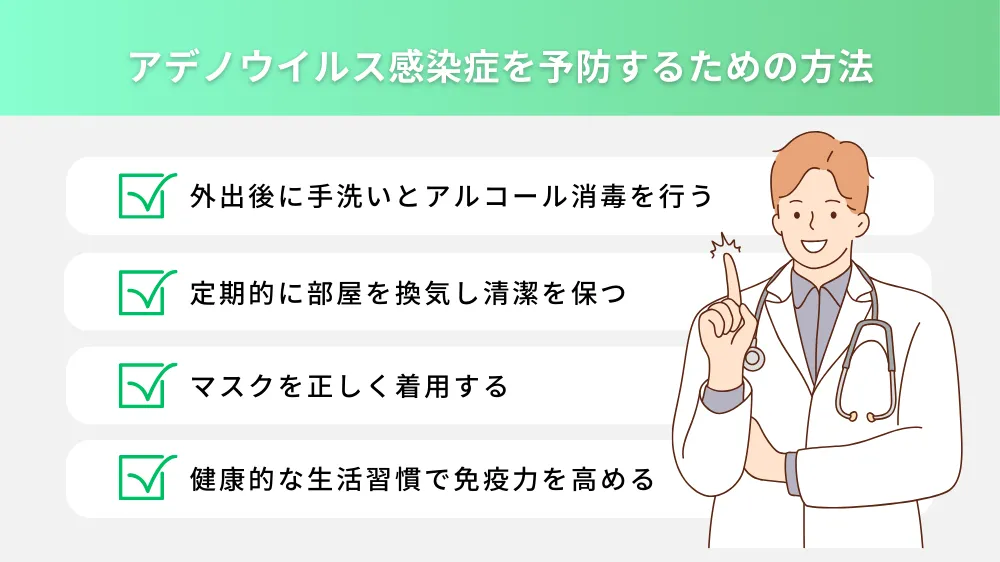

アデノウイルス感染症を予防するための方法

次に、健康的な生活習慣で免疫力を高める方法について、以下の4つをご紹介します。

- 外出後に手洗いとアルコール消毒を行う

- 定期的に部屋を換気し清潔を保つ

- マスクを正しく着用する

- 健康的な生活習慣で免疫力を高める

外出後に手洗いとアルコール消毒を行う

アデノウイルス感染症を予防するための方法の1つ目は「外出後に手洗いとアルコール消毒を行うこと」です。

アデノウイルスは、手や物の表面を介して接触感染するため、手洗いや消毒は感染を防ぐために欠かせない予防策です。

外出先ではさまざまな場所にウイルスが付着している可能性があるため、帰宅後は必ず石けんを使って20秒以上手を洗いましょう。

特に、ドアノブやエレベーターのボタン、公共交通機関の手すりなどはウイルスが付きやすい場所なため、触れた後はアルコール消毒を行うことが大切です。

手洗いだけでは取り切れないウイルスを除去するために、アルコール消毒もあわせて行うことで、より高い予防効果が期待できます。

定期的に部屋を換気し清潔を保つ

2つ目は「定期的に部屋を換気し清潔を保つこと」です。

アデノウイルスは飛沫感染や接触感染を引き起こすため、室内の空気をこまめに入れ替えることが重要です。

特に、家族が感染している場合は、ウイルスが部屋の中に滞留しないよう、1〜2時間に1回は窓を開けて換気を行いましょう。

部屋の清潔を保つことで、家族内での二次感染を防ぎ、感染拡大のリスクを大幅に減らせます。

マスクを正しく着用する

3つ目は「マスクを正しく着用すること」です。

外出時や人が集まる場所ではマスクを正しく着用することが重要です。

特に、鼻や口がしっかり覆われるように装着し、隙間ができないようフィットさせるのがポイントです。

マスクの表面にはウイルスが付着する可能性があるため、取り外す際はゴム紐部分を持ち、マスクの内側や外側には触れないようにしましょう。

また、使い捨てマスクは1日1回交換するのが理想的で、布マスクを使用する場合は毎日洗濯することが大切です。

健康的な生活習慣で免疫力を高める

4つ目は「健康的な生活習慣で免疫力を高めること」です。

十分な睡眠をとることで、体の修復機能が働き、免疫力が向上します。

バランスの取れた食事も重要で、特にビタミンCやビタミンDを多く含む食材は免疫機能をサポートします。

適度な運動は血流を促進し、免疫細胞が体内を巡回しやすくなるため、毎日軽いストレッチやウォーキングを行うのも効果的とされます。

また、過度なストレスは免疫力を低下させる原因となるため、リラックスできる時間を作り、心身のバランスを整えることも忘れないようにしましょう。

感染症の対策方法について、以下の記事でも詳しく解説しています。

感染症予防について感染症は、私たちの日常生活や社会活動に深刻な影響を及ぼす可能性があります。その影響を最小限に抑えるためには、感染症の予防が不可欠です。しかし、具体的にどのような予防方法があるのか分からない場合は対応が難しいです[…]

アデノウイルス感染症に関するよくある質問(Q&A)

.webp)

最後に、アデノウイルス感染症に関するよくある質問について、Q&A形式で以下の3つをご紹介します。

- アデノウイルスは子どもだけがかかるの?

- 再感染する可能性はある?

- 市販薬で治療できる?

アデノウイルスは子どもだけがかかるの?

アデノウイルスは子どもだけでなく、大人にも感染する可能性があります。

特に免疫力が低下している時や疲れがたまっている時は、感染リスクが高まるため注意が必要です。

大人の場合、軽い風邪のような症状で済むことが多いですが、体調不良が続く場合は医師の診断を受けるようにしましょう。

再感染する可能性はある?

アデノウイルスは再感染する可能性があります。

アデノウイルスには50種類以上の型が存在し、1度感染しても別の型に感染することがあるためです。

また、1度感染しても、すべての型に対して免疫がつくわけではありません。

そのため、異なる型のウイルスが流行するたびに感染するリスクが生じます。

市販薬で治療できる?

抗ウイルス薬は医師の処方が必要であり、市販では入手できません。

しかし、発熱やのどの痛みなどの症状を和らげるための解熱剤や鎮痛剤は市販されています。

これらの薬は症状を緩和するために役立ちますが、自己判断で市販薬を使用する際は、成分や使用方法に注意が必要です。

アデノウイルスの薬まとめ

ここまで、アデノウイルスの薬についてご紹介しました。

要点を以下にまとめます。

- アデノウイルスはさまざまな病気を引き起こす感染力の高いウイルス

- 風邪のような症状や咽頭炎、プール熱、胃腸炎、肺炎などを引き起こす

- 解熱剤や鎮痛剤で症状を和らげ、手洗いやマスク着用で予防できる。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。