「サーモンにはどのような栄養があるのか気になる」

「サーモンはダイエット中に食べても問題ないの?」

現在、サーモンには美容や健康にどのような効果が期待できるのかについて調べている方の中には、このように考えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、サーモンについて、以下の点を中心に詳しく解説します。

- サーモンに含まれている栄養

- サーモンとサケ、マスの違い

- サーモンを食べる際の注意点

サーモンの栄養や選び方にご興味のある方はご参考いただけますと幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

栄養素に興味のある方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

栄養素は、健康を保つために欠かせない成分です。栄養素には具体的にどのような働きがあるのか御存じですか。本記事では栄養素について、以下の点を中心にご紹介します。 五大栄養素とは 五大栄養素の働き 一日あたりの[…]

スポンサーリンク

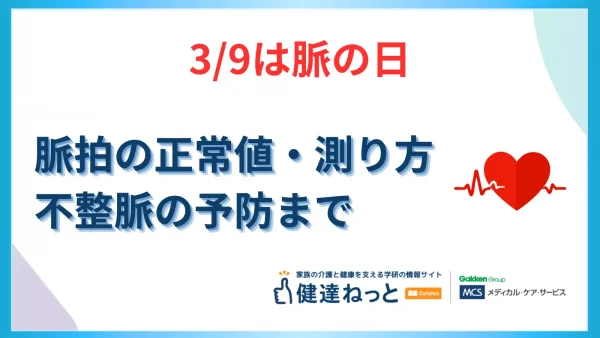

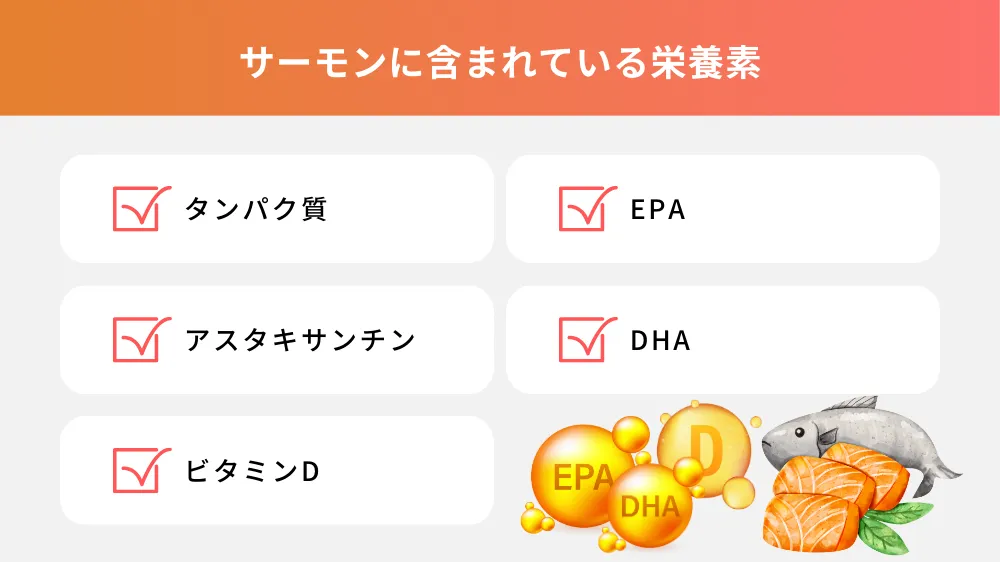

サーモンに含まれている栄養素

まずは、サーモンに含まれている栄養素について、以下の5つをご紹介します。

- タンパク質

- アスタキサンチン

- ビタミンD

- EPA

- DHA

①タンパク質

サーモンに含まれている栄養素の1つ目は「タンパク質」です。

サーモンは体の筋肉や骨、血液、皮膚などの生成に必要不可欠なタンパク質を、100gあたり約21.4gも含んでいる食べ物です。

タンパク質の多い牛もも肉が100gあたり約21.2gのため、牛もも肉と同じくらい、サーモンはタンパク質を含んでいるとわかります。

もし、タンパク質が不足してしまうと、体力や免疫力の低下、貧血といった症状を起こす可能性があります。

健康に過ごすためには、日々の食事でタンパク質を摂取しましょう。

タンパク質について詳しく知りたい方は下記の記事も併せてお読み下さい。

タンパク質について筋肉づくりや維持の為に、タンパク質を凝縮したプロテインを摂取する方も多いでしょう。しかし、タンパク質の特徴や過不足などを知らないと、健康のためのタンパク質摂取が逆効果になってしまうことがあることをご存じでしょうか。[…]

②アスタキサンチン

2つ目は「アスタキサンチン」です。

アスタキサンチンは、抗酸化力があるとされているビタミンEよりも約1,000倍の抗酸化作用がある栄養素です。

その期待できる効果は、美肌効果や保湿効果、疲労回復、酸化ストレスの軽減など、美容面だけではなく、健康面にも及びます。

また、アスタキサンチンが多く含まれているのは、サーモンのほかにエビやカニといった赤色の魚介類です。

これらは元々赤色なわけではなく、アスタキサンチンを含む微細藻類「ヘマトコッカス」や「プランクトン」を体内に蓄積させることで、赤色になっています。

アスタキサンチンは、エイジングケアや疲労回復の強い味方です。

③ビタミンD

3つ目は「ビタミンD」です。

ビタミンDは脂溶性のビタミンで、カルシウムの吸収を助け、骨の健康を保つ役割を持っている栄養素です。

さらに、ビタミンDは骨の形成にも欠かせない大事なビタミンの1つで、不足すると骨軟化症や骨粗しょう症のリスクが高まります。

サーモンにはこのビタミンDが100gあたり約10.6µg含まれており、ビタミンDが多い野菜の干し椎茸やきくらげなどよりも、効率よく摂取できます。

ビタミンDは日光に当たると皮膚で作られますが、外出ができない時や日照時間の短い冬場などは、不足しがちです。

ぜひ、サーモンなどの食べ物から意識的に摂取しましょう。

④EPA

4つ目は「EPA」です

サーモンの脂に含まれるEPAは、必須脂肪酸の1つであり、血液の健康維持や血栓の予防などに作用してくれる栄養素です。

血中の中性脂肪の低下、動脈硬化や心筋梗塞などのリスク低下、血液をサラサラに保つといった効果が期待できます。

ただし、EPAは体内では合成されないため、食品から摂取する必要があります。

健康維持のためには、EPAが含まれたサーモンを積極的に摂取しましょう。

⑤DHA

5つ目は「DHA」です。

サーモンに含まれているDHAも、EPAと同様に体内では合成されない、必須脂肪酸の1つとなっている栄養素です。

また、DHAは脳や網膜の健康に必要で、脳の機能維持や視力の保護には欠かせません。

特に、DHAは脳内の情報伝達をスムーズにするため、記憶力の向上にもつながります。

さらに、心血管系にも良い影響を与えるため、血流改善にも効果が期待できます。

加齢と共にDHAは減少していくため、年齢を重ねるごとに積極的に摂取していきたい栄養素の1つです。

スポンサーリンク

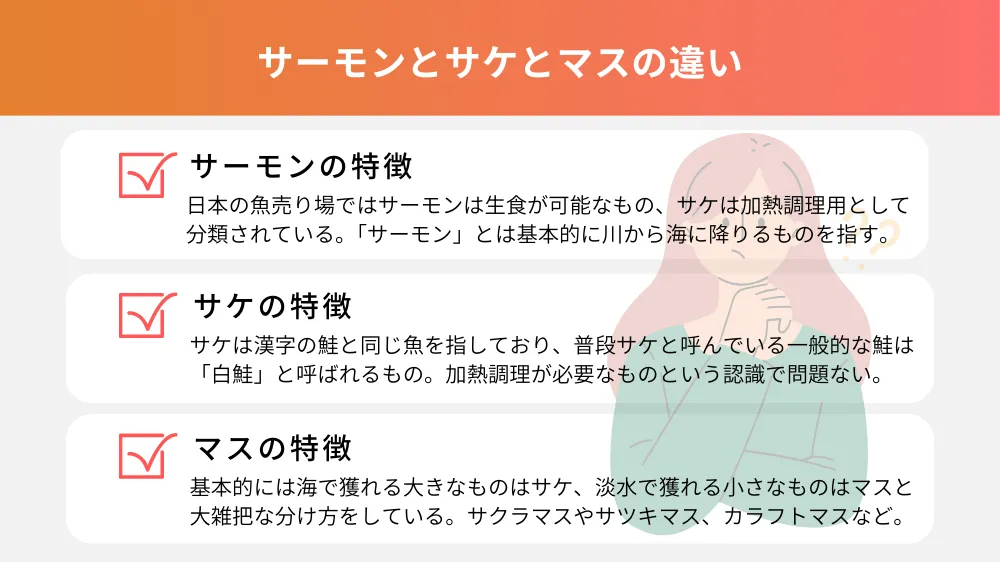

サーモンとサケとマスの違い

次に、サーモンとサケとマスの違いについて、それぞれの特徴などを解説します。

- サーモンの特徴

- サケの特徴

- マスの特徴

①サーモンの特徴

サーモンとサケとマスの違いの1つ目として「サーモンの特徴」をご紹介します。

日本の魚売り場では、サーモンは生食が可能なもの、サケは加熱調理用として分類されています。

日本で主に食べられているサーモンは、アトランティックサーモンやトラウトサーモン、キングサーモンなどです。

特に、ノルウェーやチリで養殖されたアトランティックサーモンが、店頭にはよく並んでいます。

サーモンはサケを英語で呼んだ場合の名前ですが、基本的に川から海に降りるものに付けられます。

②サケの特徴

2つ目は「サケの特徴」です。

サケは漢字の鮭と同じ魚を指しており、普段私たちがサケと呼んでいる一般的な鮭は「白鮭」と呼ばれるものです。

九州以北の日本海や銚子以北の太平洋、オホーツク海、ベーリング海などに生息しています。

また、身が濃い紅色の紅鮭を、塩鮭として販売されているのを見たことがある人は多いでしょう。

サケはサーモンの和名のため、サーモンと同じように、川から海に降りるものに付けられています。

基本的に加熱調理して食べるのが、サケという認識で問題ないでしょう。

③マスの特徴

3つ目は「マスの特徴」です。

国によってはサケとマスの違いが曖昧な場合も多く、またサーモンと呼ばれながらもマスとされているものは多くあります。

基本的には海で獲れる大きなものはサケ、淡水で獲れる小さなものはマスと大雑把な分け方です。

しかし、サケと同じように川から海に降りるものでも、サクラマスやサツキマス、カラフトマスのようにマスと付いている場合があります。

反対に、川に残るヒメマスやニジマスなどもマスと呼ばれており、かなり曖昧です。

ちなみに、トラウトサーモンはニジマス、キングサーモンはマスノスケが和名で、本来はマスとして分類されています。

タンパク質について筋肉づくりや維持の為に、タンパク質を凝縮したプロテインを摂取する方も多いでしょう。しかし、タンパク質の特徴や過不足などを知らないと、健康のためのタンパク質摂取が逆効果になってしまうことがあることをご存じでしょうか。[…]

美味しいサーモンの選び方や保存方法

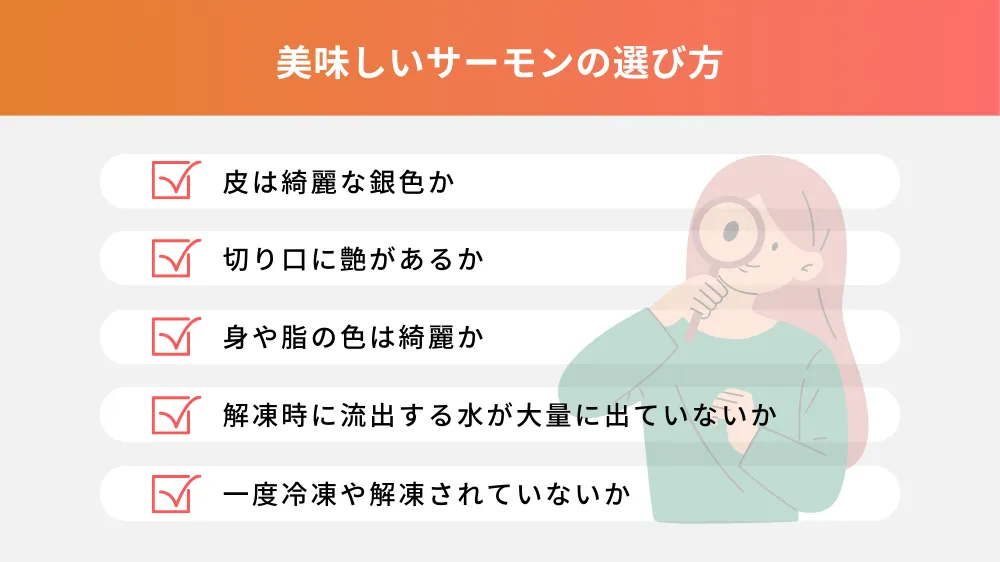

続いて、美味しいサーモンの選び方についてご紹介します。

美味しいサーモンを選ぶためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

- 皮は綺麗な銀色か

- 切り口に艶があるか

- 身や脂の色は綺麗か

- 解凍時に流出する水が大量に出ていないか

- 一度冷凍や解凍されていないか

サーモンの皮や身、脂の色が変色していなければ、傷んでいない可能性が高いとされています。

本来、天然のサーモンは寄生虫がいる可能性があるため、冷凍してから食べることが推奨されています。

しかし、養殖のサーモンであれば、寄生虫の可能性は低いため、生のままでも問題ありません。

もし、冷凍されたサーモンを食べる際は、解凍する際に流れ出る水分、ドリップの量に注意しましょう。

ドリップには、サーモンの旨みや栄養が含まれており、少量であれば味や品質に問題ありません。

ただし、大量に水分が出ている場合は、品質が下がっている可能性があるため、避けるようにしましょう。

サーモンの保存方法

次に、サーモンの保存方法について解説します。

もし、購入したサーモンを一度で食べきれない場合は、以下の方法で保存しましょう。

サーモンを冷蔵保存する保存する場合は、保存前にしっかりと水気を取り除きましょう。

その後に、氷水を浸したペーパータオルで包んで保存すると、水分の吸収を防ぎつつ、鮮度を保てます。

冷凍保存する場合は、魚をクリングフィルムやアルミホイルで密封して、空気に触れないようにすると栄養を損なわずに保存できます。

適切な保存方法で、美味しくサーモンを食べましょう。

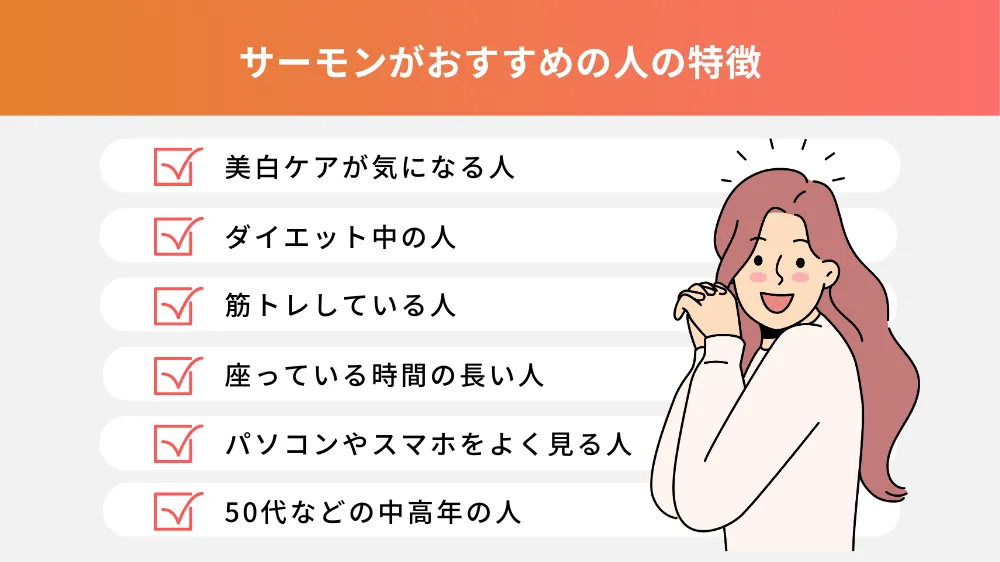

サーモンがおすすめの人の特徴

次に、サーモンがおすすめの人の特徴をご紹介します。

特に、サーモンがおすすめなのは、以下のような特徴や悩みを持っている人です。

- 美白ケアが気になる人

- ダイエット中の人

- 筋トレしている人

- 座っている時間の長い人

- パソコンやスマホをよく見る人

- 50代などの中高年の人

サーモンに含まれているアスタキサンチンやEPA、DHAといった栄養素はエイジングケアにつながるため、女性に嬉しい食品といえます。

また、血液循環をサポートする働きや疲労軽減につながる成分が含まれているため、デスクワークが多い人やパソコンなどで目を酷使する人にもおすすめです。

さらに、タンパク質も豊富なため、筋トレしている方やダイエットしている方も積極的に取り入れていきたい食材です。

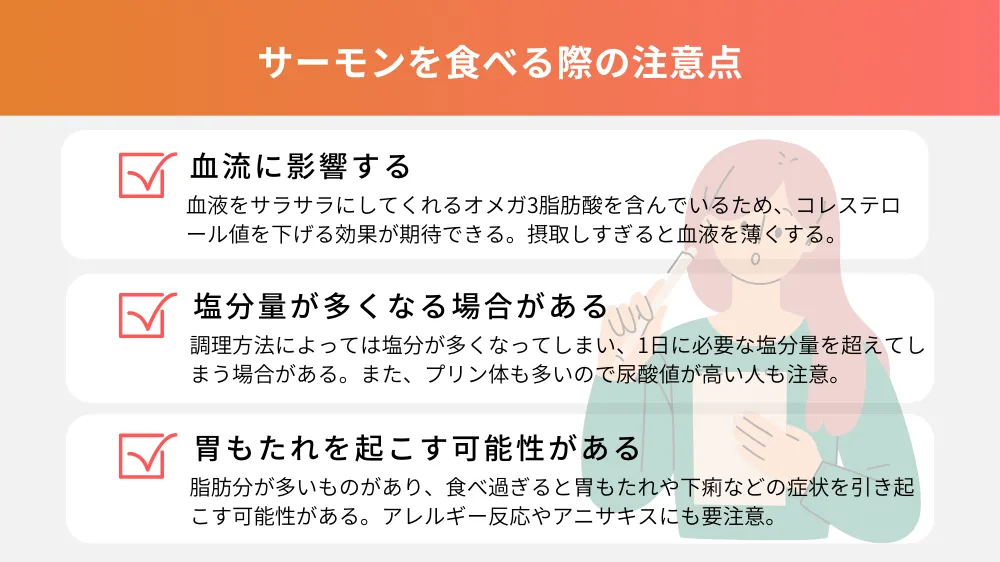

サーモンを食べる際の注意点

続いて、サーモンを食べる際の注意点を3つご紹介します。

- 血流に影響する

- 塩分量が多くなる場合がある

- 胃もたれを起こす可能性がある

①血流に影響する

サーモンを食べる際の注意点の1つ目は「血流に影響することがある」です。

サーモンは血液をサラサラにしてくれるオメガ3脂肪酸を含んでいるため、コレステロール値を下げる効果が期待できます。

ただし、摂取しすぎると血液を薄くする原因となってしまうため、出血の傾向を高める可能性があります。

血流を良くしてくれる、コレステロール値を下げてくれるからといって、摂りすぎると逆効果になるため、注意しましょう。

コレステロールを下げる食べ物について詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

コレステロールは、細胞やホルモン、胆汁酸の材料になる、体にとって必要不可欠な栄養素の1つです。ですが、コレステロール値、特にLDL(悪玉)コレステロールの値を気にする方も多いのではないでしょうか。コレステロールを減らすために、食[…]

②塩分量が多くなる場合がある

2つ目は「塩分量が多くなる場合があること」です。

サーモンは調理方法によっては、塩分が多くなってしまい、1日に必要な塩分量を超えてしまう場合があります。

特に、スモークサーモンや塩鮭など、生ではなく加工されているものを食べる時は注意しましょう。

高血圧の症状がある人などは、逆効果になる可能性があります。

また、サーモンはプリン体を多く含んでいるため、尿酸値が高い人も摂取量に注意が必要です。

サーモンによって高血圧にならないよう、健康へのリスクを抑えるように心がけ、摂取量や調理方法について、十分考慮しておきましょう。

③胃もたれを起こす可能性がある

3つ目は「胃もたれを起こす可能性があること」です。

サーモンは脂肪分が多いものがあり、食べ過ぎると胃もたれや下痢などの症状を引き起こす可能性があります。

胃もたれが起こる原因は、十二指腸で油を分解する際に時間がかかるため、大量の油を摂取した際に胃に食べ物を送れず、胃の動きを悪化させてしまうためです。

また、場合によってはアレルギー反応やアニサキスの影響で、胃もたれなどの症状が出る場合もあります。

少しでも異変を感じたら、食べるのは控えて、場合によっては医師へ相談しましょう。

サーモンの簡単!おすすめレシピ

最後に、サーモンの簡単なおすすめレシピを3つご紹介します。

- サーモンのマリネ

- サーモンのクリームパスタ

- サーモンのムニエル

①サーモンのマリネ

サーモンの簡単なおすすめレシピの1つ目は「サーモンのマリネ」です。

サーモンの栄養を損なわずに、効率よく食べるためには、生で食べるのがおすすめです。

塩とオイルを使い、仕上げにディルを散らせば、シンプルで美味しいマリネが完成します。

火を使用しないので手軽に作れますし、20分程度あればすぐに作れるのも嬉しいポイントです。

サーモンに含まれるEPAやDHAを、積極的に摂取したい場合は、ぜひマリネを作ってみてください。

②サーモンのクリームパスタ

2つ目は「サーモンのクリームパスタ」です。

クリームパスタに使用する牛乳に含まれるカルシウムは、サーモンに含まれるビタミンDと合わせると吸収が良くなる特徴を持っています。

作り方は、サーモンと好きな野菜やきのこを食べやすい大きさに切り、オリーブオイルで炒めたら、生クリームと牛乳と和えて、最後に茹でたパスタを投入します。

手軽にフライパン1つで作れるので、忙しい日でもすぐに完成するのは嬉しいポイントです。

サーモンのクリームパスタは、1品でバランス良く栄養を摂れて、お腹もいっぱいになる手軽なメニューです。

③サーモンのムニエル

3つ目は「サーモンのムニエル」です。

こちらも、サーモンと野菜を同時に食べられるため、栄養バランスを意識したい時におすすめのメニューです。

バター醤油やクリームソースなど、ソースを変えれば、飽きずに食べられます。

作る際はサーモンに塩胡椒と小麦粉を付けて、フライパンで焼くだけです。

そのまま、サーモンを焼いた後のフライパンでソースを作れば、サーモンの旨みを逃さずに作れます。

しっかりサーモンも野菜も食べたい人は、サーモンのムニエルを作ってみてください。

スポンサーリンク

サーモンの栄養まとめ

ここまでサーモンの栄養についてご紹介しました。

要点を以下にまとめます。

- サーモンにはタンパク質やアスタキサンチン、ビタミンD、EPAやDHAなどの栄養素が含まれている

- 主にサーモンは生食用、サケは加熱調理用、マスはサケとほぼ同じで区別が曖昧である

- サーモンを食べる際は、塩分量やコレステロールなどに配慮して、適切な量を摂取する必要がある

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。