「睡眠薬が効かなくなってしまった時の対処法が知りたい」

「睡眠薬に関する疑問を解決したい」

すでに睡眠薬を服用されている方や、薬の効き目が悪くなってきたように感じている方、不眠でお困りの方の中には、このように考えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、睡眠薬の効果について以下の点を中心に詳しく解説します。

- 睡眠薬が効かなくなる主な原因

- 睡眠薬が効かなくなった時の対処法

- 睡眠薬のタイプと特徴

不眠にお悩みの方や、睡眠薬について詳しく知りたい方はご参考いただけますと幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

スポンサーリンク

睡眠薬とは

はじめに、睡眠薬についてご紹介します。

睡眠薬とは文字の通り睡眠を促すための薬で、睡眠を誘発し持続させる薬剤です。

睡眠導入剤や眠剤ともなどとも呼ばれ、不眠が続く場合や睡眠が必要な場合に、症状に合った薬剤を医師の処方により服用します。

近年では、日々の生活でのストレスや生活習慣の乱れなどで、なかなか眠れないという方も少なくないかもしれません。

睡眠薬は、脳の神経活動を抑えることで眠気などを誘い、睡眠障害を改善する働きがありますが、最近では体内ホルモンに作用して、自然な眠りを促すような薬も発売されています。

睡眠薬は怖いというイメージを持つ方も多いかもしれませんが、正しく使用することで私たちの大切な睡眠を手助けする選択肢のひとつとなります。

ドラッグストアなどで販売されている市販の睡眠薬もあり、医師の処方による睡眠薬とは区別して睡眠改善薬などと呼ばれています。

市販の睡眠薬は寝つきが悪い、眠りが浅いなどの一時的な不眠を対象としています。

【睡眠薬とは?】についてより詳しく解説していますので、こちらの記事も合わせてお読みください。

スポンサーリンク

睡眠薬が必要な場合とは?

次に、睡眠薬が必要な場合についてご紹介します。

睡眠薬は夜に眠れないことが続き、そのことで日常生活に支障がある場合に使用します。

一般的に、高齢になるほど睡眠時間は短くなっていきますが、一定時間寝なければいけないなどの思い込みで睡眠薬を服用すると、副作用に苦しむこともあります。

まずは生活習慣の改善やストレス緩和、睡眠環境の改善などを試みましょう。

それでも眠れないことが辛い、日中も眠気が強く仕事や学業に影響が出る場合には、睡眠薬を使用して上手に睡眠をコントロールしていくことを検討します。

睡眠薬が効かなくなる主な原因

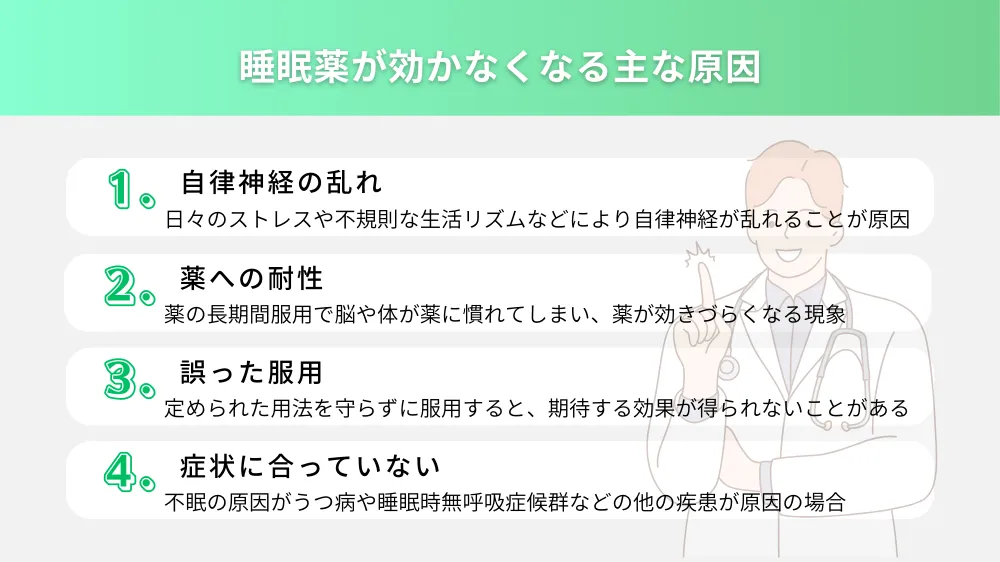

次に、睡眠薬が効かなくなる主な原因について、以下の4つをご紹介します。

- 自律神経の乱れ

- 薬への耐性

- 誤った服用

- 症状に合っていないこと

①自律神経の乱れ

睡眠薬が効かなくなる主な原因の1つ目は「自律神経の乱れ」です。

自律神経は人の体を自動的に調整する大切な神経系で、交感神経と副交感神経があります。

この2つの神経がバランスよく働くことで健やかな睡眠を維持できますが、日々のストレスや不規則な生活リズムなどにより自律神経が乱れると、睡眠薬の効果が効きづらくなってしまいます。

②薬への耐性

2つ目は「薬への耐性」です。

耐性とは、薬を長期間服用することで脳や体が薬に慣れてしまい、これまで効いていた薬が効きづらくなる状態です。

薬への耐性が出てしまうのは、長期の服用がひとつの要因です。

そのため、睡眠薬を使用する際は自己判断での増量や長期継続などはせず、医師の処方にそって正しく服用することが重要です。

③誤った服用

3つ目は「誤った服用」です。

定められた用法を守らずに服用すると、期待する効果が得られないことがあります。

睡眠薬を服用する際は、できるだけ自然な睡眠のリズムに合わせて服用することが大切です。

その都度服用の時間が変わってしまったり、就寝までにまだ時間が多くあるのに睡眠薬を服用してしまったりすると、適切な眠気が生じなくなる可能性があるので注意しましょう。

④症状に合っていないこと

4つ目は「症状に合っていないこと」です。

不眠の原因がうつ病や睡眠時無呼吸症候群など、他の疾患の場合は睡眠薬を服用しても不眠が改善されません。

その場合には、不眠の原因となる疾患の治療が必要になります。

また不眠のタイプもいくつか種類があるため、その不眠タイプに睡眠薬が合っていないという可能性もあります。

布団に入ってもなかなか寝付けない方と、夜中に何度も目が覚めてしまう方とでは、処方される睡眠薬が異なります。

睡眠薬が効かないと感じた場合は、自身の不眠タイプと睡眠薬が合っているかどうか改めて医師に確認してみましょう。

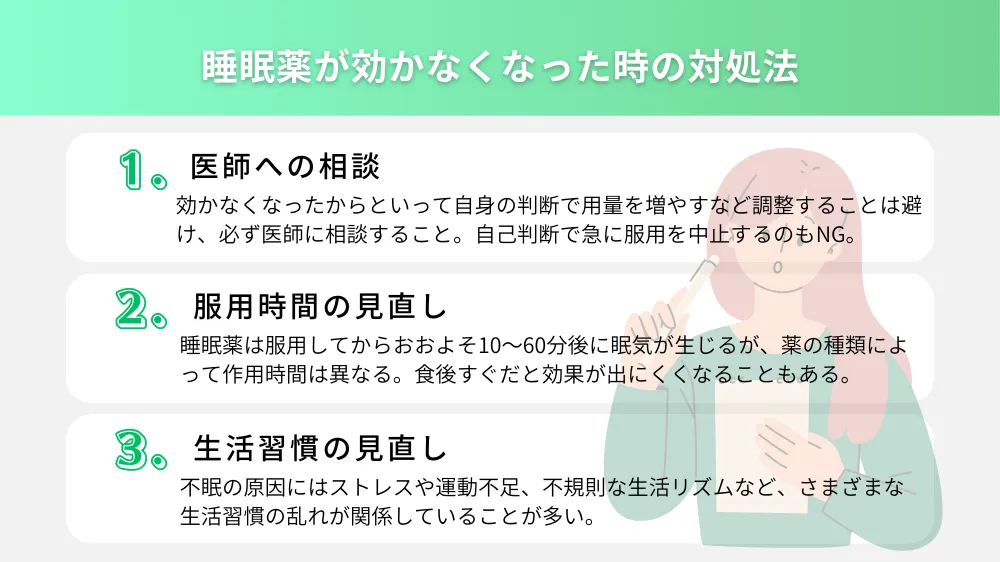

睡眠薬が効かなくなった時の対処法

ここでは、睡眠薬が効かなくなった時の対処法について以下の3つをご紹介します。

- 医師への相談

- 服用時間の見直し

- 生活習慣の見直し

①医師への相談

睡眠薬が効かなくなった時の対処法の1つ目は「医師への相談」です。

睡眠薬が効かなくなったからといって、自身の判断で用量を増やすなど調整することは避け、必ず医師に相談しましょう。

また、睡眠薬が効かないからと自己判断で服用を急に中止する場合、服用前よりも不眠の症状が強くなってしまう危険性もあります。

医師に相談するときは現在の症状の詳細な説明と、現在服用中の睡眠薬についての情報を伝え、指示に基づいて調整しましょう。

②服用時間の見直し

2つ目は「服用時間の見直し」です。

睡眠薬を処方されても、服用時間についてきちんと医師に確認したことがないという方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか?

睡眠薬は服用してからおおよそ10〜60分後に眠気が生じてきますが、薬の種類によって作用時間は異なります。

希望する入床時刻より早すぎる時間に飲んでしまうと、体内のコンディションが整っていないためうまく寝付けません。

また、食後すぐに服用する場合も血中濃度の影響を受け、効果が出にくくなることがあります。

睡眠薬を飲んでも眠れないという場合は、自身での服用時間の見直しや、医師へ確認してみましょう。

③生活習慣の見直し

3つ目は「生活習慣の見直し」です。

睡眠薬を服用しているからといって、生活習慣が乱れていては適切な睡眠はできません。

不眠の原因にはストレスや運動不足、不規則な生活リズムなど、さまざまな生活習慣の乱れが関係していることが多くあります。

生活習慣の見直しの際は、以下の点を意識してみることがおすすめです。

- 朝食はしっかり食べ、夜食は控えめにする

- 日中に適切に活動できているかを確認する

- 睡眠前のカフェインやアルコール摂取は避ける

- 眠る前にリラックスできる方法を取り入れてみる

- 運動する習慣を持つ

睡眠薬を上手に取り入れながら、睡眠の質を高めるために、生活習慣の見直しにも取り組んでいきましょう。

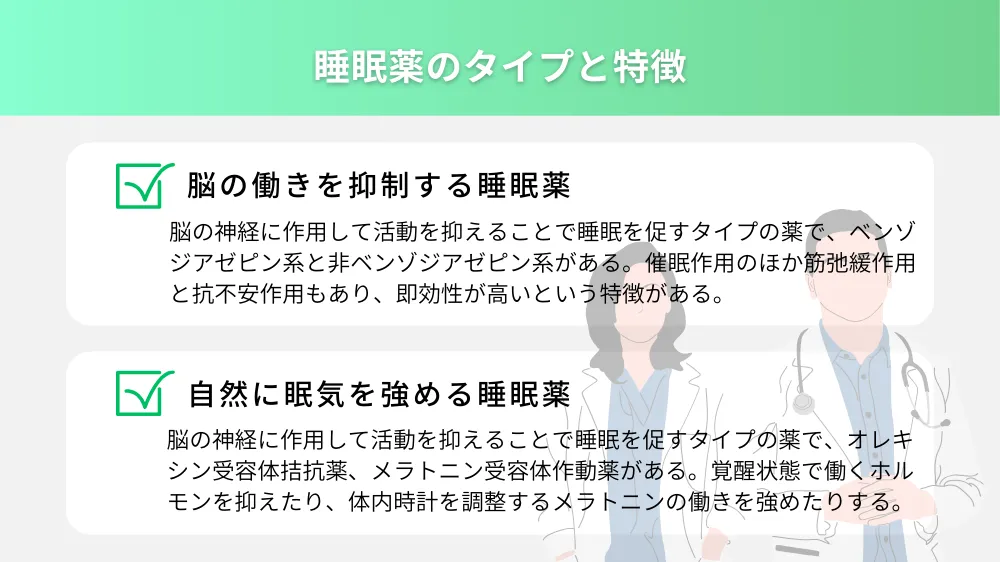

睡眠薬のタイプと特徴

次に、睡眠薬のタイプと特徴について、以下の2つをご紹介します。

- 脳の働きを抑制する睡眠薬

- 自然に眠気を強める睡眠薬

①脳の働きを抑制する睡眠薬

睡眠薬のタイプの1つ目は「脳の働きを抑制する睡眠薬」です。

脳の神経に作用して活動を抑えることで睡眠を促すタイプの薬で、以下の2種類の薬があります。

- ベンゾジアゼピン系

- 非ベンゾジアゼピン系

ベンゾジアゼピン系は、催眠作用のほか筋弛緩作用と抗不安作用もあり、即効性が高いという特徴があります。

一方で、筋弛緩作用があるためふらつきなどの副作用に注意が必要です。

夜中にトイレに立った場合に、ふらついて転倒するリスクがあります。

また、体を動かす仕事をしている方や車の運転が必要な方は作業に影響が出る場合があるため、必ず医師へ相談しましょう。

ベンゾジアゼピン系の睡眠薬は、依存性がややあり、服用の計画性についてを医師と相談しながら進めていくことが重要です。

非ベンゾジアゼピン系は上記のベンゾジアゼピン系に比べ、依存性が低くふらつきなどの副作用も少ない薬です。

催眠にのみ作用を及ぼすためシンプルな睡眠薬といえますが、効果は中程度のものが多く、健忘の副作用が強いというデメリットもあります。

②自然に眠気を強める睡眠薬

2つ目は「自然に眠気を強める睡眠薬」です。

脳の神経に作用して活動を抑えることで睡眠を促すタイプの薬で、以下の2種類の薬があります。

- オレキシン受容体拮抗薬

- メラトニン受容体作動薬

オレキシン受容体拮抗薬は、私たちが日中に覚醒状態にあるときに働いているオレキシンという物質の働きを抑制し、睡眠を促進する仕組みです。

メラトニン受容体作動薬は、体内時計のリズムを司っているメラトニンの働きを強め、睡眠を促します。

どちらも生理的な物質に作用するため依存性が低いという特徴がありますが、一方で効果が出にくい場合や、効果が出るまでに時間がかかるというデメリットもあります。

いずれも医師に相談の上、処方にそって適切に服用していくことが大切です。

不眠に悩む場合の受診の目安

ここでは、不眠に悩む場合の受診の目安についてご紹介します。

睡眠薬はドラッグストアなどで市販されているものもありますが、多くはアレルギーの薬や風邪薬の眠気を利用した抗ヒスタミン薬か、気持ちが落ち着くような生薬を配合した漢方薬です。

そのため、医師が処方する睡眠薬とは成分や仕組みが全く異なり、市販の睡眠薬は一時的な不眠の対処のためといえるでしょう。

週に3日以上、3ヶ月以上不眠が続いている場合や、不眠によりだるさや頭痛などの身体症状が現れている場合、日中の眠気が激しく、仕事や学業に支障をきたしている場合などは、医師への受診を検討しましょう。

受診する場合は、内科のほか、精神科や心療内科が対象となります。

睡眠薬の副作用についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

「睡眠薬は効果があるのはわかるけど、副作用が心配…」「睡眠薬を飲む前に、副作用のリスクや安全な改善策を知りたい」睡眠不足に悩んでいる方の中には、このように考えている方も多いのではないでしょうか。睡眠薬は不眠症の治療に[…]

睡眠薬に関するよくある質問

最後に、睡眠薬に関するよくある質問について、以下の6つをご紹介します。

- 食後すぐに服用してもよい?

- 何時間前に飲むべき?

- 翌朝運転できる?

- アルコールとの併用は大丈夫?

- 継続的に服用しても大丈夫?

- 急にやめても大丈夫?

①食後すぐに服用してもよい?

睡眠薬は、食後すぐの服用は避けましょう。

効果が出すぎたり、弱まったりする可能性があります。

夕食後はある程度時間をあけ、寝る直前に飲むようにしましょう。

②何時間前に飲むべき?

睡眠薬は、自然な睡眠のリズムにそって服用するのが基本です。

睡眠薬の種類にもよりますが、眠りにつく15〜30分前に服用し、服用後はすぐに横になり眠りに入れるようにしましょう。

③翌朝運転できる?

睡眠薬は、翌日にも眠気やふらつき、倦怠感などの副作用が残ることがあるので、翌朝の運転はやめましょう。

睡眠薬の効果は7〜8時間後まで残るとされていますが、個人差もあるため、運転の必要がある方は必ず事前に医師への相談や確認が必要です。

④アルコールとの併用は大丈夫?

アルコールを飲むと、気分がよくなったりリラックス作用があったりするため、1日の終わりや夕食時に飲みたくなる方も多いかもしれませんが、睡眠薬とアルコールの併用はやめましょう。

アルコールと睡眠薬を併用すると、お互いの作用を過度に増強させることになり、ふらつき、転倒、意識障害、薬の過度な副作用などの危険性があります。

睡眠薬の服用期間はアルコールを避け、睡眠薬は水や白湯などで飲むようにしましょう。

⑤継続的に服用しても大丈夫?

睡眠薬は、不眠症が改善したら計画的に減量し休止していく薬で、無期限に継続する薬ではありません。

現在、睡眠薬の処方期間は保険診療で30日が上限となっています。

睡眠薬を長期的に服用すると、薬物依存や精神依存が生じる可能性があるため、短期間で使用し、根本的な不眠の原因をしっかり治していくことが重要です。

⑥急にやめても大丈夫?

睡眠薬を急にやめることは、症状を悪化させる危険性があるため注意しましょう。

睡眠薬を中止する際は、眠れる状態を維持しながら1週間から2週間かけて少しずつ量を減らしていきます。

医師に相談しながら、計画的に進めましょう。

スポンサーリンク

睡眠薬が効かなくなることについてのまとめ

ここまで睡眠薬についてご紹介しました。

要点を以下にまとめます。

- 睡眠薬が効かなくなる主な原因は、自律神経の乱れや薬への耐性、誤った服用、薬のタイプが症状にあっていないなどが挙げられる

- 睡眠薬が効かなくなった時の対処法としては、医師への相談、服用時間の見直し、生活習慣の見直しなどがある

- 睡眠薬には、大きく分けて2つのタイプがあり、脳の働きを抑制する睡眠薬としてベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系が、自然に眠気を強める睡眠薬としてオレキシン受容体拮抗薬、メラトニン受容体作動薬がある

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。