「睡眠薬をアルコールで飲むとどんな危険性があるの?」

「睡眠薬とアルコールの関係について詳しく知りたい」

すでに睡眠薬を服用されている方や、睡眠薬とアルコールの関係について知りたいという方の中には、このように考えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、睡眠薬とアルコールの関係について以下の点を中心に詳しく解説します。

- 睡眠薬とアルコールの同時摂取が危険である理由

- 睡眠薬とアルコールの同時摂取によるリスク

- 睡眠薬との併用が危険な飲み物

睡眠薬について詳しく知りたい方はご参考いただけますと幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

スポンサーリンク

アルコールで睡眠薬を飲むと死んでしまう?

はじめに、睡眠薬とアルコールの関係について簡潔にご紹介します。

睡眠薬とアルコールは、どちらも脳の神経作用を抑える作用があります。

脳内の同じ部位に作用し同じ酵素により分解されるため、同時に摂取すると作用が過剰になり、最悪の場合は死に至る場合もあります。

危険を伴う具体的な理由や、同時摂取によるリスクは次以降の見出しでより詳しく解説していきます。

スポンサーリンク

睡眠薬とアルコールの同時摂取が危険である理由

ここでは、睡眠薬とアルコールの同時摂取が危険である理由についてご紹介します。

前述したように、睡眠薬とアルコールには、どちらも脳の神経作用を抑える作用があり、使われる脳の部位や酵素が同じであるという特徴があります。そのため、睡眠薬とアルコールを同時に摂取してしまうと、その作用が過剰に働き、結果として呼吸困難や意識障害などを引き起こしてしまいます。

また、睡眠薬とアルコールの同時摂取は神経伝達物質のバランスが乱れ、意識レベルの低下や、混乱状態、幻覚が発生するなどの可能性があります。

特に夢遊病など、無意識のうちに外出したり車を運転したりしてしまうと、事故のリスクが高まるほか、無意識のうちにものを食べる行動なども誘発され、誤って食品を飲み込む危険性もあります。

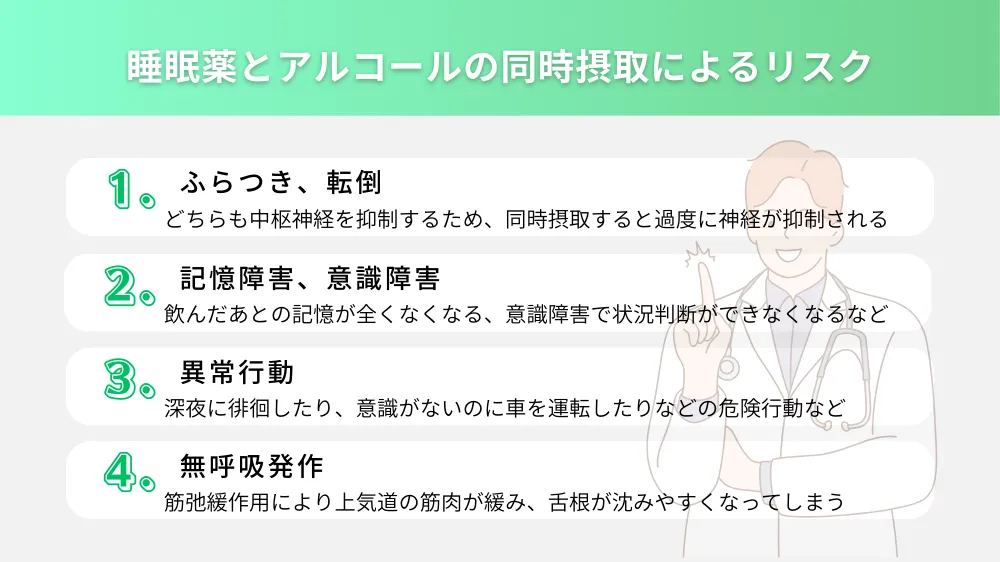

睡眠薬とアルコールの同時摂取によるリスク

次に、睡眠薬とアルコールの同時摂取によるリスクについて、以下の4つをご紹介します。

- ふらつき、転倒

- 記憶障害、意識障害

- 異常行動

- 無呼吸発作

①ふらつき、転倒

睡眠薬とアルコールの同時摂取によるリスクの1つ目は「ふらつき、転倒」です。

睡眠薬とアルコールは、どちらも中枢神経を抑制する作用があるため、同時に摂取すると過度に神経が抑制され、強いふらつきのリスクがあります。

また、強い眠気により転倒のリスクも高まるため、怪我につながる恐れがあります。

②記憶障害、意識障害

2つ目は「記憶障害、意識障害」です。

睡眠薬とアルコールを同時に摂取すると、意識が朦朧としてしまいます。

また、それに伴って睡眠薬を飲んだあとの記憶が全くなくなったり、意識障害で状況判断ができず、呼びかけなどに反応できなくなったりなどのリスクがあります。

③異常行動

3つ目は「異常行動」です。

睡眠薬とアルコールの同時摂取による異常行動は、脳の神経作用が過度に抑制され、意識が完全に移行できず混乱状態になることで引き起こされます。深夜に徘徊したり、意識がないのに車を運転したりなどの危険行動や、興奮状態で奇声を発するなどの異常行動が起きるリスクがあります。

④無呼吸発作

4つ目は「無呼吸発作」です。

睡眠薬とアルコールはどちらも筋弛緩作用があるため、同時摂取により上気道の筋肉が緩み、舌根が沈みやすくなります。

その結果、睡眠時に無呼吸発作が起きるリスクが高まります。

睡眠時無呼吸発作の時間が長くなると、動脈血中の酸素が不足する低酸素血症となり、非常に危険な状態になります。

次の記事では、睡眠薬とお酒の併用について詳しく解説しています。

合わせてご覧ください。

「お酒を飲んだ後に睡眠薬を飲むのは危ない?」「寝つきが悪いからお酒と睡眠薬を併用したい」睡眠薬とお酒の相互関係を知りたい方の中には、このように考えている方も多いのではないでしょうか。お酒は睡眠薬の作用を強くする働きがあるため[…]

睡眠薬を服用する際の飲み物について

次に睡眠薬を服用する際の飲み物についてご紹介します。

睡眠薬は常温の水で服用することが最も適切です。

理由は、睡眠薬の有効成分が水に溶けて適切に身体に吸収されることで、効果が発揮されるように設計されているためです。

ぬるめの白湯でも問題ありませんが、高温すぎる場合は薬の成分によっては分解されて効果がなくなってしまうこともあるので避けましょう。

また、カフェインが含まれている緑茶やコーヒーなどは、神経を刺激して脳の働きを活性化する作用があるため、睡眠薬と一緒に飲むと十分な効果が得られない場合があります。

睡眠薬代わりのアルコール摂取は大丈夫?

次に、睡眠薬代わりのアルコール摂取についてご紹介します。

アルコールはリラックス作用があるため、飲むと気分がよくなり眠くなりますが、アルコールによる入眠作用は3時間程度で切れてしまいます。

体内に入ったアルコールは3時間程度で代謝されて、覚醒作用を持つアセトアルデヒドという物質になります。

アルコールを摂取すると、この覚醒作用により深い眠りが減り浅い眠りが増え、その結果睡眠の質を下げることにつながります。

睡眠の質の低下はさらなる飲酒量の増加につながり、不眠を悪化させる悪循環になる可能性もあります。

気がつかないうちにアルコール依存となる危険性もあるため、睡眠薬代わりにアルコール摂取することはやめましょう。

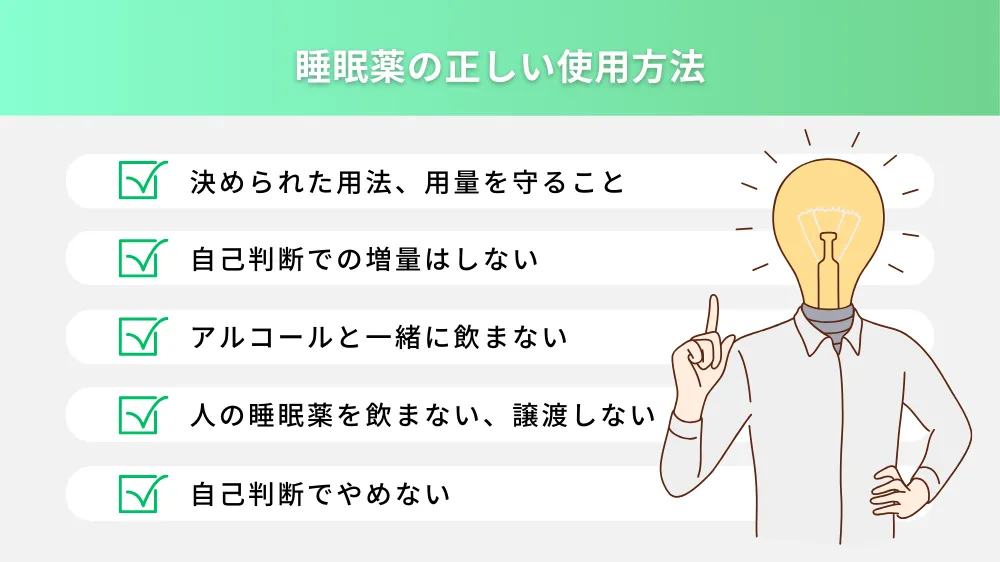

睡眠薬の正しい使用方法

次に、睡眠薬の正しい使用方法について以下の5つをご紹介します。

- 決められた用法、用量を守ること

- 自己判断での増量はしない

- アルコールと一緒に飲まない

- 他の人の睡眠薬を飲んだり、あげたりしない

- 自己判断でやめない

①決められた用法、用量を守る

睡眠薬の正しい使用方法の1つ目は「決められた用法、用量を守ること」です。

睡眠薬は種類や症状によって服用時間が異なり、自己判断で量を変更したりしてはいけません。

睡眠薬を服用する際は医師の指示に従い正しく服用しましょう。

②自己判断での増量はしない

2つ目は「自己判断での増量はしないこと」です。

薬が効かないからといって、自己判断での増量はしてはいけません。

自己判断で摂取量を増やしてしまうと、次の日にもひどい眠気の影響が出たり、ふらつきや健忘(睡眠薬を服用したあとに記憶がなくなってしまう状態)などの恐れがあります。

また、耐性が生じた薬を増やしてもさらに耐性が生じ、どんどん用量が増えてしまう悪循環となる危険性があります。

③アルコールと一緒に飲まない

3つ目は「アルコールと一緒に飲まないこと」です。

前述したように、アルコールと睡眠薬を一緒に飲むとそれぞれの作用が過剰となり、記憶障害、呼吸抑制、翌日の眠気、過度なふらつきなど強い副作用が出る危険性があります。

またアルコールは睡眠の質を低下させるため、不眠に悩む場合は質のよい睡眠が取れるように生活習慣を改善しましょう。

④他の人の睡眠薬を飲んだり、あげたりしない

4つ目は「他の人の睡眠薬を飲んだり、あげたりしないこと」です。

不眠には複数の種類があり、睡眠薬は医師の診断によりそれぞれ症状に合わせて処方されます。

自身の症状に合った睡眠薬を飲まないと、不眠が悪化したり副作用が強くでたりする場合があります。

睡眠薬はどれも一緒というわけではないので、他の人からもらったりあげたりするのはやめましょう。

⑤自己判断でやめない

5つ目は「自己判断でやめないこと」です。

睡眠薬は正しく服用すれば徐々に薬の量が減り、薬に頼らなくても眠れるようになります。

しかし、自己判断で急に服用をやめてしまうとその反動で眠れなくなったり、不安感が強く出てさらに不眠を悪化させてしまったりする場合があります。

睡眠薬をやめるときは、医師と相談しながら計画的に中止していくことが必要です。

以下の記事では、睡眠薬の副作用や睡眠導入剤との違いについて解説しています。

合わせて参考にしてください。

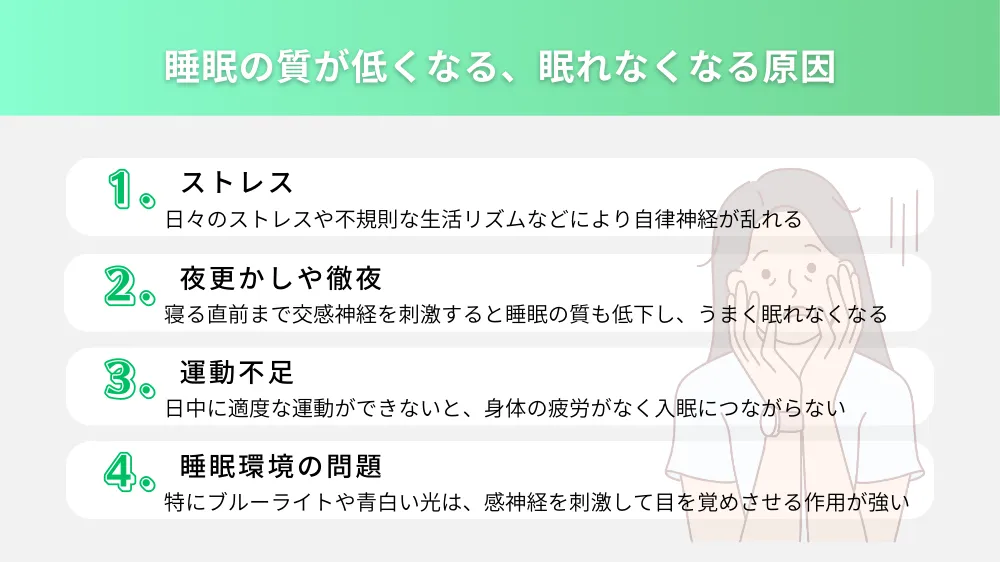

睡眠の質が低い、眠れなくなる原因

ここでは睡眠の質が低い、眠れなくなる原因について、以下の4つをご紹介します。

- ストレス

- 夜更かしや徹夜

- 運動不足

- 睡眠環境の問題

①ストレス

睡眠の質が低い、眠れなくなる原因の1つ目は「ストレス」です。

ストレスは自律神経の乱れが大きく影響しています。

自律神経は人の体を自動的に調整する大切な神経系で、交感神経と副交感神経があります。

この2つの神経がバランスよく働くことが健やかな睡眠を維持するために重要ですが、日々のストレスや不規則な生活リズムなどにより自律神経が乱れると、睡眠の質が低下し、眠れなくなる原因となります。

②夜更かしや徹夜

2つ目は「夜更かしや徹夜」です。

夜更かしや徹夜は、寝る直前まで交感神経を刺激することになり、睡眠の質の低下や、いざ寝ようと思ってもうまく眠れない、という原因になります。

生活リズムが乱れ日中の眠気や倦怠感、イライラ、不安など、さらなるストレス増大にもつながる可能性があります。

③運動不足

3つ目は「運動不足」です。

朝や日中に運動することで適度に体が疲れ、眠りやすくなります。

しかし現代ではリモートワークの普及などにより、さらに運動不足が課題とされています。

生活による活動量自体も減少の傾向があるため、不眠に悩んでいる方は運動の習慣を意識的に持ちましょう。

④睡眠環境の問題

4つ目は「睡眠環境の問題」です。

睡眠環境の問題は、特に光や音など外部からの刺激が原因となっている場合が多くあります。

特にブルーライトや青白い光は、交感神経を刺激して目を覚めさせる作用が強いため、寝る前には明るい環境を避け、寝室はオレンジや暖色系の照明にするなど工夫するとよいでしょう。

また、音に関しても夜間では静かな話し声程度(45〜55デシベル)にもかかわらず、睡眠の質に悪影響を及ぼします。

室内の温度や湿度も大切で、室温は25度前後、湿度は40〜60%が快眠に適した環境といわれています。

スポンサーリンク

睡眠薬やアルコールに頼らずに睡眠障害を治す方法

次に、睡眠薬やアルコールに頼らずに睡眠障害を治す方法についてご紹介します。

睡眠薬やアルコールに頼らずに睡眠障害を治すためには、体内時計のリズムを整えることが重要です。

まず朝起きたらカーテンを開け、太陽の光を浴びましょう。

太陽の光を浴びることで体内時計がリセットされ、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が抑制されます。

メラトニンは抑制されてから14〜16時間後に再び分泌されるため、朝の日光浴は夜に自然な眠気を促す効果があります。

また、日中の適度な運動も質のよい睡眠に効果的です。

軽いウォーキングやストレッチでも十分効果が期待できますが、就寝直前の激しい運動は逆効果となるため避けましょう。

睡眠の質を高めるためには、カフェインの摂取にも注意が必要です。

カフェインは摂取してから約3時間効果が持続するといわれています。

就寝4時間前からはカフェインの摂取は控え、夜は入浴やストレッチ、読書、瞑想などでリラックスして過ごしましょう。

睡眠の質を上げる方法については、以下の記事でも解説しています。

合わせてご覧ください。

なかなか寝つけなかったり、夜中に目が覚めてしまったりなど睡眠で悩んでいる方もいるのではないでしょうか。睡眠は、睡眠時間だけでなく質も大事とされています。では、睡眠の質を上げる方法には、どのようなことがあるのでしょうか。本記事[…]

スポンサーリンク

睡眠の質が低い、眠れない状態は医師に相談すべき?

次に、睡眠の質が低い、眠れない場合の受診の目安についてご紹介します。

週に3日以上、3ヶ月以上不眠が続いている場合や、不眠によりだるさや頭痛などの身体症状が現れている場合や、日中の眠気が激しく、仕事や学業に支障をきたしている場合などは、医師への受診を検討しましょう。

ドラッグストアなどでも、市販の睡眠導入剤を購入することはできますが、医師が処方する睡眠薬とは成分や仕組みが異なります。

睡眠の質が低い、眠れない場合が数ヶ月以上続いている場合は、一度医師へ相談してみましょう。

受診する場合は内科のほか、精神科や心療内科が対象となります。

スポンサーリンク

他にも睡眠薬との併用が危険な飲み物はある?

最後に、睡眠薬との併用が危険な飲み物についてご紹介します。

アルコールの他にも、グレープフルーツジュースも睡眠薬との併用を避けた方がよい飲み物です。

グレープフルーツに含まれるフラノクマリン類という成分には、睡眠薬を分解する代謝酵素の働きを弱めてしまう作用があります。

そのため、本来は分解されるはずの睡眠薬が分解されず、体内に残って効きすぎてしまう危険性があり注意が必要です。

アルコールで睡眠薬を飲むリスクについてまとめ

ここまで睡眠薬とアルコールの関係についてご紹介しました。

要点を以下にまとめます。

- 睡眠薬とアルコールの同時摂取は、お互いの作用が過剰となり、呼吸困難や意識障害などを引き起こす危険性がある

- 睡眠薬とアルコールの同時摂取によるリスクにはふらつき、転倒、記憶障害、意識障害、異常行動、無呼吸発作などがある

- 睡眠薬との併用が危険な飲み物は、アルコールの他にもグレープフレーツジュースがある

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。