「目が赤く腫れてかゆい…これって結膜炎?」

「アデノウイルスが原因の結膜炎が流行しているけど、どんな対策をすればいいの?」

アデノウイルスが引き起こす結膜炎について不安を抱えている方や、予防策について知りたい方の中には、このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。

アデノウイルスは子どもから大人まで幅広い年代で感染する可能性があり、特に学校や職場、家庭内でも感染が拡大しやすいのが特徴です。

本記事では、アデノウイルスによる結膜炎について以下の点を中心に詳しく解説します。

- アデノウイルスによる結膜炎の特徴と症状

- 治療の基本的な流れとケア方法

- 日常生活でできる予防策

アデノウイルスによる結膜炎についての正しい知識を身につけ、早めの対策をしたい方はご参考いただけますと幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

スポンサーリンク

アデノウイルスとは?

はじめに、アデノウイルスとは何かついてご紹介します。

アデノウイルスは、様々な感染症を引き起こすウイルスの一種であり、風邪のような症状や咽頭炎、胃腸炎、結膜炎など多彩な病気の原因となります。

このウイルスには50種類以上の型が存在し、型によって発症する症状が異なります。

特に感染力が強く、集団生活を送る保育園や学校、職場などで流行しやすいのが特徴的です。

また、飛沫感染や接触感染によって人から人へと移り、目やのどの粘膜に付着すると増殖しやすいという性質があります。

結膜炎について

次に、結膜炎とは何かについてご紹介します。

結膜炎とは、目の表面を覆う透明な膜である「結膜」に炎症が起こった状態のことをいいます。

主な症状として、目の充血・かゆみ・涙が出る・異物感などが挙げられ、原因は細菌やウイルス、アレルギーなど多岐にわたります。

結膜炎には感染性のものと非感染性のものがあり、原因によって治療方法や対策が異なります。特に感染性は飛沫や接触で拡大しやすく、周囲への感染リスクが高いため、早期の正確な診断と適切な対処が重要となります。

アデノウイルスについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

スポンサーリンク

アデノウイルスによって引き起こされる結膜炎の種類と症状

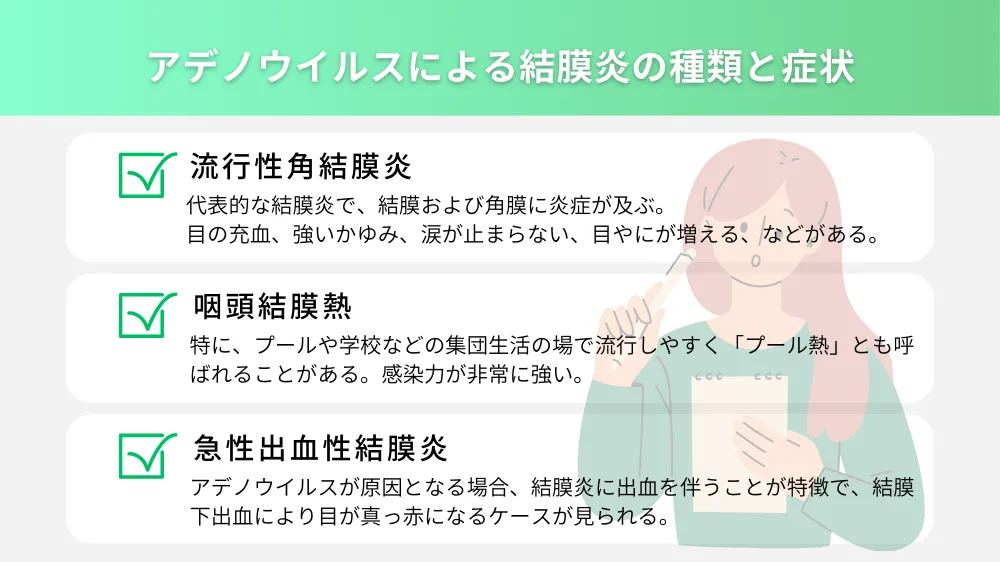

次に、アデノウイルスによって引き起こされる結膜炎の種類と症状について、以下の3つをご紹介します。

- 流行性角結膜炎

- 咽頭結膜熱

- 急性出血性結膜炎

①流行性角結膜炎

アデノウイルスによって引き起こされる結膜炎の1つ目は「流行性角結膜炎」です。

流行性角結膜炎は、アデノウイルスによって生じる代表的な結膜炎で、結膜および角膜に炎症が及びます。

主な症状として、

- 目の充血

- 強いかゆみ

- 涙が止まらない

- 目やにが増える

などがあり、視界がぼやける場合もあります。

特に感染力が強く、タオルや洗面器を通じて家族間で容易に広がる可能性があります。

症状は通常1週間〜2週間程度続きますが、角膜に混濁が生じた場合、視力低下がしばらく続くことがあるため、早期の診断と適切なケアが求められます。

②咽頭結膜熱

2つ目は「咽頭結膜熱」です。

咽頭結膜熱も、アデノウイルスが原因で引き起こされる感染症で、子どもが集まるプールや学校などで流行しやすい病気です。

主な症状は、

- 発熱

- のどの痛み(咽頭炎)

- 目の充血(結膜炎)

で、これらが同時に現れるのが特徴です。

特に、プールや学校などの集団生活の場で流行しやすく「プール熱」とも呼ばれることがあります。

感染力が非常に強いため、感染が判明した場合は学校や保育園を休む必要があり、家庭内での感染拡大を防ぐためにも衛生管理が欠かせません。

③急性出血性結膜炎

3つ目は「急性出血性結膜炎」です。

アデノウイルスが原因となる場合、結膜炎に出血を伴うことが特徴で、結膜下出血により目が真っ赤になるケースが見られます。

急性発症で強い充血や異物感、痛みを感じ、目を開けるのもつらくなることがあります。

急性出血性結膜炎は強い不快感を伴い、短期間で集団感染を引き起こす危険があります。

タオルやハンカチなどの共有を避け、衛生管理を徹底することが感染拡大を防ぐ上で重要です。

大人がなる口内炎はアデノウイルスなのかについて興味のある方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

口内炎は多くの人が経験する痛みであり、その原因はさまざまです。皆さんは、大人がなる口内炎はアデノウイルスによって引き起こされることもあると聞いたことがあるでしょうか。では、大人がなる口内炎は本当にアデノウイルスが原因なのでしょう[…]

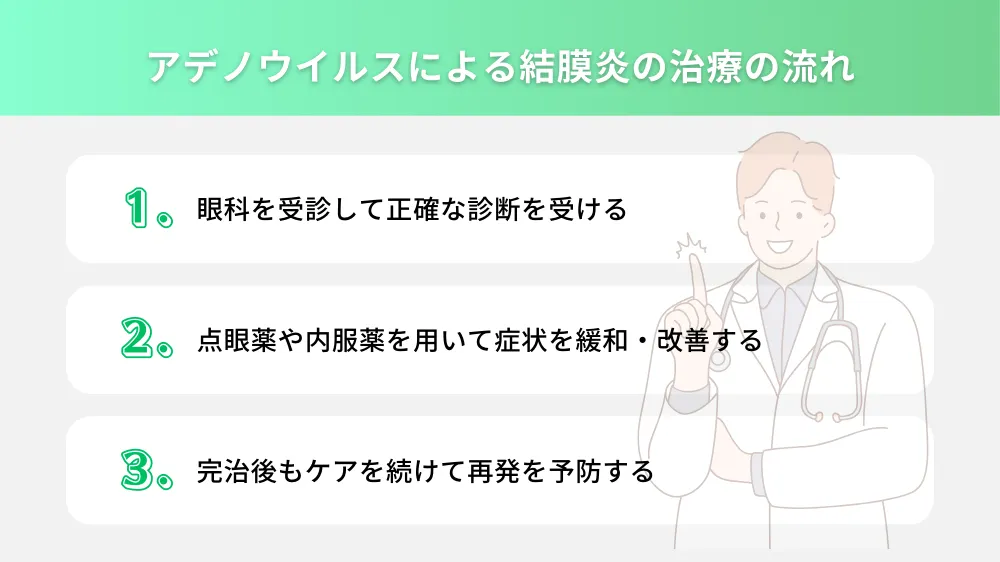

アデノウイルスによる結膜炎の治療の流れ

次に、アデノウイルスによる結膜炎の基本的な治療の流れについて、以下の3つに分けてご紹介します。

- 眼科を受診して正確な診断を受ける

- 点眼薬や内服薬を用いて症状を緩和・改善する

- 完治後もケアを続けて再発を予防する

①眼科を受診して正確な診断を受ける

結膜炎の治療における基本的な流れの1つ目は「眼科を受診して正確な診断を受けること」です。

アデノウイルスによる結膜炎は、一般的な細菌性結膜炎やアレルギー性結膜炎と症状が似ているため、自己判断するのが難しいです。

正確な診断を受けるためには、眼科医が視診や問診を行い、必要に応じて結膜の分泌物を採取し、ウイルスの検査を行う場合もあります。

特に、症状が重い場合や、家庭内での感染が疑われる場合は、早めに眼科を受診することで、適切な治療が受けられ、感染拡大を防げます。

②点眼薬や内服薬を用いて症状を緩和・改善する

2つ目は「点眼薬や内服薬を用いて症状を緩和・改善すること」です。

アデノウイルスによる結膜炎の場合、ウイルス自体を直接排除する特効薬はありませんが、炎症やかゆみ、充血を抑えるための点眼薬や、免疫力向上を補助する内服薬が処方されます。

主に抗炎症作用のある点眼薬や、目のかゆみを和らげる抗ヒスタミン点眼薬が使用され、症状を和らげる効果が期待できます。

かゆみが続くと無意識に目をこすってしまうことが多く、これが感染の拡大につながる恐れがあるため、早めの対処が大切です。

また、症状が重い場合には、内服薬が処方されることもあり、体の免疫機能をサポートする

③完治後もケアを続けて再発を予防する

3つ目は「完治後のケアを続けて再発を予防すること」です。

アデノウイルスによる結膜炎は一度完治したとしても、別のウイルス型に感染するリスクがあるため、再発を防ぐためのケアが重要です。

具体的には、手洗いを徹底することやタオルの共有を避けることが効果的とされます。

また、完治後も目をこする癖があると、再感染や他のウイルス感染を引き起こす可能性があるため、目を触らないよう意識することが大切です。

さらに、定期的な部屋の換気や清掃を行い、清潔な環境を保つことで、ウイルスの再感染リスクを減らせます。

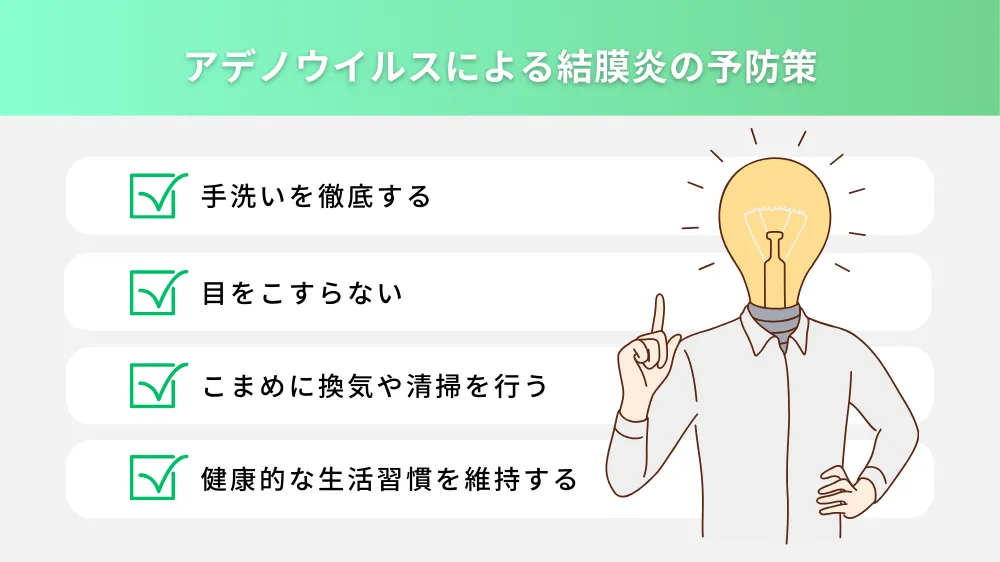

アデノウイルスによる結膜炎の予防策

次に、アデノウイルスによる結膜炎の予防策について、以下の4つをご紹介します。

- 手洗いを徹底する

- 目をこすらない

- こまめに換気や清掃を行う

- 健康的な生活習慣を維持する

予防方法①|手洗いを徹底する

結膜炎の予防策の1つ目は「手洗いを徹底すること」です。

アデノウイルスは、ドアノブや電車のつり革、学校や職場の共用物など、さまざまな物の表面に付着しやすいウイルスです。

手についたウイルスが目に触れることで感染が広がるため、外出先からの帰宅後や食事前、トイレの後など、こまめに手洗いをすることが重要です。

手洗いは石けんを使い、指の間や爪の間もしっかり洗い流すことが大切です。

目安として、20秒以上手を洗いましょう。

予防方法②|目をこすらない

2つ目は「目をこすらないこと」です。

目をこすると、手に付着したウイルスや細菌が目に移り、結膜炎の原因になる可能性があります。

特に、アデノウイルスは接触感染によって広がるため、手で目を触る行為は感染リスクを高める要因の一つです。

さらに、目をこすることで結膜に傷がつき、ウイルスが侵入しやすくなる恐れもあります。

目がかゆいときは、こすらずに清潔なハンカチやティッシュで軽く押さえるか、洗眼液で目を洗い流すようにしましょう。

予防方法③|こまめに換気や清掃を行う

3つ目は「こまめに換気や清掃を行うこと」です。

アデノウイルスは飛沫感染や接触感染によって広がるため、室内の空気を入れ替えたり、身の回りの物を清潔に保つことが大切です。

特に、ドアノブやテーブル、リモコンなど、手がよく触れる場所はウイルスが付着しやすいので、定期的にアルコール消毒を行いましょう。

また、1〜2時間おきに窓を開けて換気をすることで、室内のウイルスを外に逃せます。

予防方法④|健康的な生活習慣を維持する

4つ目は「健康的な生活習慣を維持すること」です。

健康的な生活習慣を身につけることで、免疫力が高まり、ウイルスに対する抵抗力が強化されます。

十分な睡眠をとることは、体の修復機能を高め、免疫細胞の働きを活性化させるため、毎日規則正しい睡眠時間を確保することが大切です。

また、バランスの取れた食事も重要な要素です。

特に、ビタミンCやビタミンD、亜鉛などの栄養素は免疫機能をサポートするため、野菜や果物、魚介類などを積極的に摂取しましょう。

感染症の対策方法について、以下の記事でも詳しく解説しています。

感染症予防について感染症は、私たちの日常生活や社会活動に深刻な影響を及ぼす可能性があります。その影響を最小限に抑えるためには、感染症の予防が不可欠です。しかし、具体的にどのような予防方法があるのか分からない場合は対応が難しいです[…]

「アデノウイルスや結膜炎」に関するよくある質問(Q&A)

.webp)

最後に「アデノウイルスや結膜炎」に関するよくある質問について、Q&A形式で以下の4つをご紹介します。

- 子どもと大人で症状や重症度に違いはありますか?

- どれくらいの期間で治りますか?

- 完治後に再発する可能性はありますか?

- 学校や職場への復帰はいつから可能ですか?

子どもと大人で症状や重症度に違いはありますか?

子どもの場合、免疫機能が未発達なため、結膜炎の症状が強く出やすく、発熱や喉の痛みを伴う「咽頭結膜熱」を発症することが多いです。

一方、大人は免疫機能が成熟しているため、比較的軽い症状で済むことが多いですが、目の充血やかゆみが強く現れる場合があります。

また、子どもは無意識に目をこすったり、衛生管理が不十分な場合が多いため、家族やクラスメートへの感染が広がりやすいのも特徴です。

いずれにしても、症状が長引いたり、重症化するリスクがあるため、早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けることが大切です。

どれくらいの期間で治りますか?

症状の程度やウイルスの型にもよりますが、一般的には1〜2週間ほどで改善に向かいます。

ただし、流行性角結膜炎の場合は症状が強く出やすく、回復までに3週間から1ヶ月程度かかることもあります。

また、充血や目やになどの見た目の症状は治ったように見えても、ウイルスが完全に排除されていない場合があり、他者に感染させるリスクが残ることがあります。

そのため、医師の指示に従い、完治の判断が出るまでは学校や職場への復帰を控え、家庭内でも衛生管理を徹底することが大切です。

完治後に再発する可能性はありますか?

アデノウイルスによる結膜炎は、同じ型のウイルスに再感染することは少ないですが、異なる型のウイルスに感染する可能性はあります。

アデノウイルスには50種類以上の型が存在し、それぞれが異なる病気や症状を引き起こすため、一度完治しても別の型のアデノウイルスに感染することは珍しくありません。

また、免疫力が低下している場合は、同じ型のウイルスに再感染する可能性もゼロではありません。

特に子どもや高齢者、体力が低下している方は注意が必要です。

そのため、手洗いや消毒、マスクの着用などの感染対策は、完治後も引き続き行うことが大切です。

学校や職場への復帰はいつから可能ですか?

アデノウイルスによる結膜炎の場合、学校や職場への復帰は、医師から「感染の恐れがない」と判断されてからが目安になります。

特に学校では「学校保健安全法」に基づき、咽頭結膜熱(プール熱)の場合は、発熱がなくなった後2日が経過するまで出席停止とする決まりがあります。

これは、発熱がなくなってもウイルスが体内に残り、他人に感染させるリスクがあるためです。

職場では法的な出勤制限はありませんが、感染力が強いため、他の人に感染させるリスクを考慮し、在宅勤務の活用や休暇の取得を検討するのが望ましいでしょう。

アデノウイルスによる結膜炎まとめ

ここまでアデノウイルスによる結膜炎についてご紹介しました。

要点を以下にまとめます。

- 流行性角結膜炎・咽頭結膜熱・急性出血性結膜炎など多様な症状が現れる

- 治療には正確な診断と適切な療法、完治後の衛生管理が重要

- アデノウイルスによる結膜炎の予防方法は、手洗い・目をこすらない・換気・清掃・健康的な生活習慣を継続すること

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。