「要支援と要介護って何が違うんだろう」

「家族の介護認定を受けたいけれど、どこから手続きを始めたらいいの?」

介護や支援の必要性を感じ始めた方の中には、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

要支援や要介護は、どちらも介護保険制度によって利用者の状態に合わせた支援をするために設けられた区分です。

そのため、適切なサポートを選ぶためには、要支援と要介護の違いを正しく理解しておくことが非常に大切です。

本記事では、要支援と要介護について以下の点を中心に詳しく解説します。

- 要支援と要介護の定義や違い

- 要支援/要介護で利用できるサービス

- 認定を受けるまでの流れ

要支援や要介護について知りたい方はご参考いただけますと幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

スポンサーリンク

要支援とは?

はじめに、要支援とはどのような状態なのかについてご説明します。

要支援とは、日常生活の多くは自分でこなせるものの、一部の家事や移動に支援が必要な状態のことを指します。

具体的には、掃除や買い物などの家事が負担になってきたり、転倒リスクを感じ始めたときに該当します。

要支援は、細かく要支援1と要支援2に区分されており、

- 要支援1:少しの援助を受ければ自立した生活が維持できる段階

- 要支援2:要支援1よりも支援が必要な範囲がやや広がる

のが特徴です。

これらの認定を受けることで、介護予防を目的としたサービスやリハビリテーションを利用し、身体機能や生活機能を維持できます。

早めに適切なサービスを取り入れることで、要介護状態に進むリスクを抑え、自立した生活を続けられるようになるのが要支援の重要なポイントといえます。

スポンサーリンク

要介護とは?

次に、要介護とはどのような状態なのかについてご説明します。

要介護とは、日常生活の中で継続的な介助が必要な状態のことを指します。

例えば、食事や着替え、排せつなどの動作を自力で行うのが難しく、家族や介護スタッフによるサポートを欠かせないケースが当てはまります。

また、要介護には「要介護1」から「要介護5」まで5段階があり、数字が大きいほど必要とされるケアの回数や内容が増えるのが特徴です。

さらに、要介護の認定を受けることで、訪問介護や通所介護/施設サービスなど幅広い支援を利用できるようになります。

適切なサービスを選択し、継続的に利用することで、本人の生活の質を維持しつつ、家族の負担を軽減できます。

介護を安心して行うためには?についてより詳しく解説していますので、こちらの記事も合わせてお読みください。

日本の高齢化が進む中、多くの家庭で介護の必要性が高まっています。介護をする上で、どのように安心してケアを提供できるかについて悩んでいる方も多いのではないでしょうか。では、介護を安心して行うためには何が必要なのでしょうか?[…]

下記では、在宅介護についても解説していますので、こちらの記事も合わせてお読みください。

在宅介護は多くの家庭で直面する現実であり、家庭での介護には多くの挑戦が伴います。在宅介護を考える多くの人々は、その介護負担も大きいと感じているのではないでしょうか。では、在宅介護にはどのようなメリットがあり、どのような限界を抱え[…]

介護という言葉を耳にした時、下記のような不安や疑問が頭をよぎりませんか? 親のことが心配だけど、何から始めればいいか分からない… 介護にはどれくらいの費用がかかるのだろう? 仕事や自分の生活と、どうやって両立すればいい[…]

要支援の種類と定義

次に、要支援1と要支援2の違いについてご説明します。

要支援1は、生活機能がやや低下しているものの、日常生活の大部分を自分で行える状態を指します。

例えば、買い物や掃除などの家事をすることはできるものの、長時間の立ち仕事や重い荷物を運ぶ動作には負担を感じるといったケースです。

一方、要支援2になると、要支援1と比べて生活機能の低下がやや進行している状態となります。

家事や身の回りの動作に一定の支援が必要になるほか、転倒しやすくなる、外出の機会が減るなどのリスクが高まる傾向があります。

ただし、要介護の状態ほど深刻ではなく、適切な介護予防サービスを利用して身体機能を維持し、自立度を高めることが期待できる段階です。

要介護の種類と定義

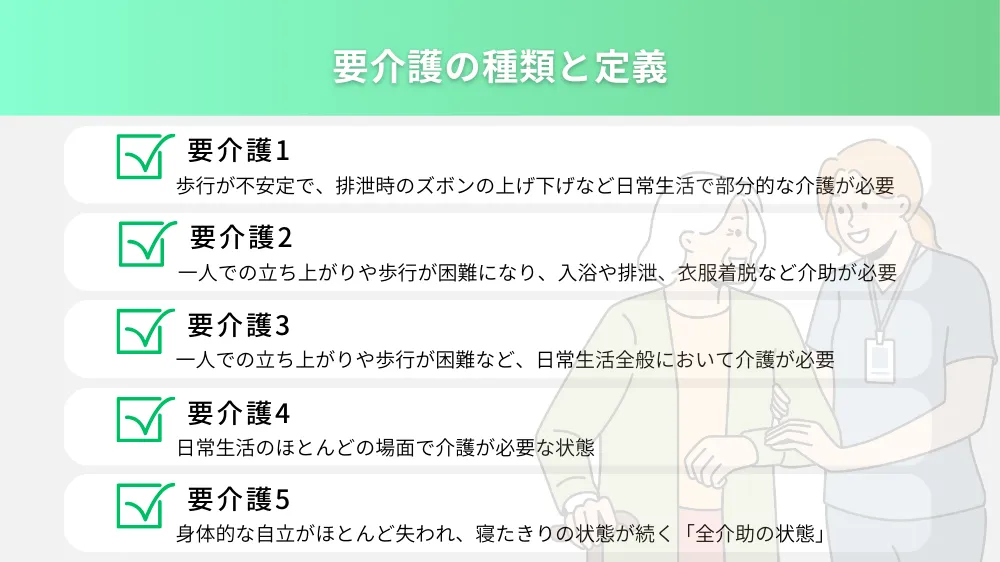

次に、要介護の5段階についてご紹介します。

要介護の各段階は、身体的/精神的な状態、および日常生活で必要となる支援の度合いに応じて判定されます。

【要介護1】

部分的な介助が必要な状態。

例えば、着替えや入浴で部分的に手伝いが要るものの、ある程度は自分でできる。

【要介護2】

要介護1よりもさらに生活機能が低下しており、日常動作で介助が増える状態。

排せつや移動など、複数の動作で一定のサポートが必要。

【要介護3】

生活全般にわたって介助が必要な場面が増える状態。

認知症の症状が見られる場合も多く、周囲の助けなしでは生活が難しい。

【要介護4】

身体機能の低下が進み、日常的にほとんどの動作で介助が欠かせない状態。

移動の際にも車いすを利用することが多くなる。

【要介護5】

最も重度の状態で、寝たきりや意思疎通が難しくなるケースが含まれる。

日常生活のほぼすべてにわたって全面的な介護が必要となる。

なお、要支援や要介護の認定は一度決まったら終わりではなく、身体機能や認知症の症状は変動する可能性があるため、一定期間ごとに更新調査が実施される仕組みになっています。

要支援と要介護の主な違い

次に要支援と要介護、この違いについて以下の3つをご紹介します。

- 支援が必要な度合いの違い

- 利用できるサービス内容の違い

- 認定基準の違い

①支援が必要な度合いの違い

要支援と要介護の違いの1つ目は「支援が必要な度合いの違い」です。

要支援は、介護を受けなくても自力で生活できる部分が多い一方で、要介護は日常生活のあらゆる場面で介護が欠かせない度合いが高いという特徴があります。

要支援1と要支援2の段階は、自立を促進するための介護予防が中心となりますが、要介護1以上では、具体的な身体介護や認知症ケアがより重要になります。

②利用できるサービス内容の違い

2つ目は「利用できるサービス内容の違い」です。

要支援では介護予防サービスが中心となり、訪問型サービスや通所型サービスなどがメインになります。

一方、要介護では訪問介護や通所介護、施設入所など、より多様かつ手厚いサービスを利用することが可能です。

特に要介護3以上になると、特別養護老人ホームなどの入所施設へ入居できるケースも増えます。

③認定基準の違い

3つ目は「認定基準の違い」です。

要支援と要介護を分ける基準は、日常生活における「自立度合い」にあります。

要支援では、基本的には自分で動けるものの、衰え始めた機能を補うための支援が必要とされます。

一方、要介護は身体的/精神的に深刻な制限があり、生活維持のために日常的な介護が不可欠です。

要支援で利用できるサービス

次に、要支援の認定を受けた方が利用できるサービスについて、以下の3つをご紹介します。

- 生活の自立をサポートする訪問型サービス

- 心身の機能維持を目指す通所型サービス

- 自立支援の計画を立てる介護予防ケアサービス

①生活の自立をサポートする訪問型サービス

要支援で利用できるサービスの1つ目は「生活の自立をサポートする訪問型サービス」です。

このサービスでは、ヘルパーなどの専門スタッフが自宅を訪問し、掃除や洗濯などの日常生活で負担になりがちな家事をサポートしてくれます。

特に、一人暮らしや高齢の夫婦世帯の方の場合、定期的な支援を受けることで転倒や体力の低下を防ぎやすくなります。

利用者の体調や希望に合わせて柔軟に内容を組み合わせられるため、無理なく継続できる点も魅力です。

②心身の機能維持を目指す通所型サービス

2つ目は「心身の機能維持を目指す通所型サービス」です。

このサービスでは、専門職がいる施設に定期的に通い、リハビリテーションや運動プログラムに参加することで、身体機能や認知機能の維持が期待できます。

レクリエーションや食事を共同でするなど、社会的交流の場として活用できるのも大きな特徴です。

利用者同士で励まし合いながら取り組むことで、生活の質の向上や精神的な負担の軽減にもつながります。

③自立支援の計画を立てる介護予防ケアサービス

3つ目は「自立支援の計画を立てる介護予防ケアサービス」です。

このサービスでは、ケアマネジャー(介護支援専門員)と一緒に利用者の身体状況や生活スタイルに応じたケアプランを作成し、自立を後押しすることを目的としています。

リハビリテーションや家事訓練など、多様なプログラムを組み合わせることで、生活機能の維持と向上を目指せる点が魅力です。

また、定期的なモニタリングにより、状態の変化や体調に合わせてプランを見直すため、無理のない範囲でより良い支援を受けられます。

要介護で利用できるサービス

次に、要介護の認定を受けた方が利用できるサービスについて、以下の3つをご紹介します。

- 身体介護や家事援助をする訪問介護

- 日中のケアを提供する通所介護

- 24時間サポートが受けられる施設

①身体介護や家事援助をする訪問介護

要介護で利用できるサービスの1つ目は「身体介護や家事援助をする訪問介護」です。

ヘルパーが自宅を訪問して、食事や排せつ、着替えなどの介助をするだけでなく、調理や掃除といった家事全般をサポートしてくれます。

利用者の身体状態や生活パターンに合わせて支援内容が変わるため、在宅生活を続けたい方にとっては心強いサービスといえます。

②日中のケアを提供する通所介護

2つ目は「日中のケアを提供する通所介護」です。

このサービスでは、専門スタッフがいる施設に日帰りで通い、入浴や食事、リハビリテーションなどのサポートを受けられます。

利用者同士でコミュニケーションを図れるため、社会参加の機会が増え、精神的な安定にも役立ちます。

③24時間サポートが受けられる施設

3つ目は「24時間サポートが受けられる施設」です。

特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護医療院などでは、スタッフが常駐し、日常的な介護やリハビリテーションを受けられます。

また、身体機能が低下している方や認知症の症状が進んだ方も気兼ねなく過ごせますし、在宅介護では難しい手厚いケアを受けられるのが特徴です。

さらに、医療機関との連携も図りやすいため、病気の早期発見や適切な処置につなげられる点が大きなメリットです。

スポンサーリンク

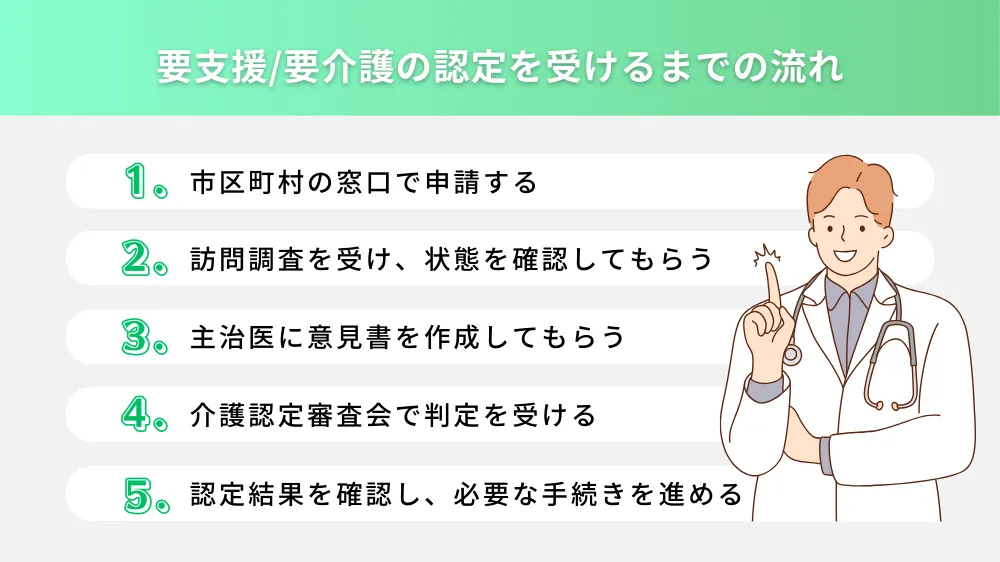

要支援/要介護の認定を受けるまでの流れ

次に、要支援/要介護の認定を受けるまでの流れについて、5つのステップに分けてご紹介します。

- 市区町村の窓口で申請する

- 訪問調査を受け、状態を確認してもらう

- 主治医に意見書を作成してもらう

- 介護認定審査会で判定を受ける

- 認定結果を確認し、必要な手続きを進める

①市区町村の窓口で申請する

はじめに、市区町村の介護保険担当部署や地域包括支援センターなどの窓口で申請手続きをします。

申請者本人(もしくは家族)が必要書類を提出し、要支援/要介護認定を受けたい旨を伝えることで、認定調査の段階へ進みます。

書類には介護保険被保険者証などが必要となるため、事前に確認しておきましょう。

②訪問調査を受け、状態を確認してもらう

次に、訪問調査を受け、状態を確認してもらいます。

訪問調査では、市区町村の職員や委託を受けた調査員が実際に自宅を訪れ、日常生活の状況や身体機能を細かくチェックします。

食事や排せつ、移動などの動作をどの程度自分で行えるかに加え、家族のサポート状況なども確認されます。

調査結果は一次判定の資料として非常に重要なため、正直に困りごとや不安を伝えておくことが大切です。

また、普段の生活の様子や体調変化などをメモしておくと、よりスムーズに調査を進められます。

③主治医に意見書を作成してもらう

次に、主治医に意見書を作成してもらいます。

主治医は申請者の病気や障がいの状況、今後の見通しなどを総合的に判断し、医療的観点から介護の必要度を評価します。

訪問調査の結果と主治医意見書は、最終的な審査会での判断において重要な材料となります。

④介護認定審査会で判定を受ける

次に、介護認定審査会で判定を受けます。

市区町村の審査委員会では、一次判定の結果と主治医意見書を照らし合わせながら、要支援または要介護の区分を最終的に決定します。

ここでは、身体的なデータだけでなく、認知機能やコミュニケーション能力など、利用者の生活全体を踏まえた総合的な評価が行われます。

加えて、訪問調査の内容も審査の重要な判断材料となり、在宅での生活環境や家族のサポート状況なども細かく検討されます。

⑤認定結果を確認し、必要な手続きを進める

最後に、認定結果を確認し、必要な手続きを進めます。

審査会で判定が行われると、市区町村から認定結果が通知されます。

要支援1〜2か、要介護1〜5か、それとも非該当かが明記された通知書が届いたら、内容をしっかり確認しましょう。

その後、要支援と判定された方は地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成し、要介護と判定された方はケアマネジャーに依頼してケアプランを作成していきます。

スポンサーリンク

要支援と要介護を正しく理解して適切なサポートを選ぼう

ここまで要支援と要介護についてご紹介しました。

要点を以下にまとめます。

- 要支援は、自立を目指す介護予防段階であり、比較的軽度のサポートで日常生活を維持できる状態。要介護は、身体的/精神的に生活全般で介護が必要な状態であり、5段階に区分される

- 要支援/要介護それぞれで利用できるサービス内容や支援の度合いが異なる

- 市区町村の申請、訪問調査、主治医意見書、審査会の判定を経て認定される

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。