「最近、体調が悪くて、もしかしてアデノウイルスに感染したのかも…」

「家族がアデノウイルスにかかってしまった。大人でも感染するって聞くけど、どんな症状が出るんだろう?予防策も知りたい」

アデノウイルスは、子どもがかかりやすい病気というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。

しかし、大人も感染する可能性があり、場合によっては重症化することもあります。

本記事では、アデノウイルスについて以下の点を中心に詳しく解説します。

- 大人のアデノウイルス感染症の症状

- 大人のアデノウイルス感染症の治療法

- アデノウイルスの予防策

アデノウイルスにご興味のある方はご参考いただけますと幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

スポンサーリンク

アデノウイルスとは?

はじめに、アデノウイルスがどのようなウイルスなのか、詳しく説明します。

アデノウイルスは、DNAウイルスの一種であり、感染力の強いウイルスとして知られています。

人の細胞に侵入し、自身のDNAを複製することで増殖します。

主に呼吸器・目・消化器・泌尿器などに感染し、様々な症状を引き起こします。

多くの血清型が存在するため、免疫がつきにくく、何度も感染する可能性があります。

アデノウイルスは、一年中感染者が見られますが、6月頃から増加し始め、7〜8月にピークを迎えます。

感染症の代表的な例としては、咽頭結膜熱(プール熱)や流行性角結膜炎(はやり目)などがあり、風邪の症状を引き起こすこともあります。

アデノウイルスについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

スポンサーリンク

大人でもアデノウイルスに感染する?

次に、大人もアデノウイルスに感染するのかどうかについて解説します

結論から言うと、大人もアデノウイルスに感染します。

子供が学校や保育園などで感染し、家庭内で大人に感染させるケースが多いです。

アデノウイルスは感染力が強く、一度感染しても別の型に感染する可能性があるため注意しましょう。

20代や30代の女性は、出血性膀胱炎に感染するケースが多いといわれています。

大人のアデノウイルス感染症は、子供と同様の症状が現れますが、重症化することは少ないです。

ただし、高齢者や基礎疾患のある方は、重症化するリスクが高いため注意しましょう。

アデノウイルスは感染力が強いため、周囲に感染を広げないよう、予防策を徹底することが大切です。

大人がなる口内炎はアデノウイルスなのかについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

口内炎は多くの人が経験する痛みであり、その原因はさまざまです。皆さんは、大人がなる口内炎はアデノウイルスによって引き起こされることもあると聞いたことがあるでしょうか。では、大人がなる口内炎は本当にアデノウイルスが原因なのでしょう[…]

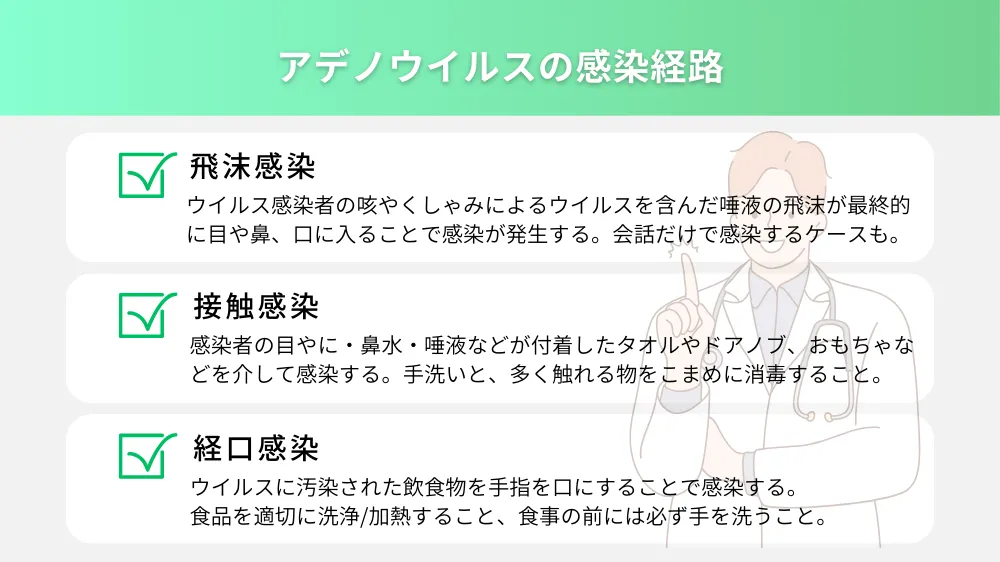

アデノウイルスの感染経路

感染力の強いアデノウイルスは、どのような経路で感染するのでしょうか?

ここでは、アデノウイルスの感染経路について以下の3つをご紹介します。

- 飛沫感染

- 接触感染

- 経口感染

飛沫感染

アデノウイルスの感染経路の1つ目は「飛沫感染」です。

感染者が咳やくしゃみをした際に、ウイルスを含む飛沫が空気中に放出されますが、この飛沫を吸い込むことで感染します。

特に、閉鎖された空間や人の密集している場所では、感染リスクが高まります。

飛沫感染を防ぐ対策としてはマスクの着用が有効とされ、こまめな換気も重要です。

接触感染

2つ目は「接触感染」です。

ウイルスが付着した物に触れることで感染します。

具体的には、感染者の目やに・鼻水・唾液などが付着したタオルやドアノブ、おもちゃなどを介して感染することがあります。

また、プールやお風呂の水を介して、結膜にウイルスが侵入することで感染するケースもあります。

接触感染を防ぐためには、こまめな手洗いが重要で、特に外出先から帰った時や食事の前、トイレの後などは、必ず石鹸と流水で手を洗いましょう。

経口感染

3つ目は「経口感染」です。

ウイルスに汚染された飲食物を手指を口にすることで感染します。

経口感染を防ぐためには、食品を適切に洗浄/加熱すること、食事の前には必ず手を洗うことが大切です。

また、育児や介護でのおむつ交換など、感染者の排泄物に触れた場合は、石鹸と流水で丁寧に手を洗いましょう。

大人でも感染する!アデノウイルスによる感染症

アデノウイルスは、子供がかかりやすいイメージがありますが、大人も感染する可能性があります。

大人になってから初めて感染した場合、症状が重くなることもあります。

ここでは、大人によく見られるアデノウイルスによる感染症について、以下の5つを紹介します。

- プール熱(咽頭結膜熱)

- 流行性角結膜炎症(はやり目)

- 胃腸炎

- 呼吸器感染症

- 出血性膀胱炎

プール熱(咽頭結膜熱)

アデノウイルスによる感染症の1つ目は「プール熱(咽頭結膜熱)」です。

プール熱は、高熱・喉の痛み・目の充血を特徴とする感染症です。

夏にプールを介して流行することが多いため「プール熱」と呼ばれています。

38度以上の高熱が4〜5日続くこともあり、また、目の充血や目やになどの結膜炎の症状も現れるので注意が必要です。

流行性角結膜炎(はやり目)

2つ目は「流行性角結膜炎(はやり目)」です。

流行性角結膜炎は、結膜の炎症によって、目やに・充血・まぶたの腫れなどの症状が現れます。

感染力は非常に強く、アデノウイルスが付着したタオルや洗面器などを介して感染することがあります。

また、潜伏期間は8〜14日と比較的長く、感染に気づかず他の人にうつしてしまう可能性もあるのです。

胃腸炎

3つ目は「胃腸炎」です。

アデノウイルスによる胃腸炎は、主に乳幼児に多く見られる感染症ですが、大人も感染する可能性があります。

他のウイルス性胃腸炎と比べて下痢が長期間続く傾向があり、患者と接触した後の手洗いやマスク着用が重要です。

また、アルコール消毒は効果が薄く、次亜塩素酸ナトリウムによる消毒が有効とされています。

呼吸器感染症

4つ目は「呼吸器感染症」です。

アデノウイルスは、呼吸器系の感染症を引き起こすことが多く、咽頭炎・上軌道炎・気管支炎・肺炎の原因にもなります。

大人は乳児に比べて重症化しにくいですが、油断は禁物で、特に高齢者は感染すると重症化リスクが高く、最近感染を併発しやすいのです。

基礎疾患を持っている方も重症化リスクがあるため、注意しましょう。

出血性膀胱炎

5つ目は「出血性膀胱炎」です。

出血性膀胱炎は、排尿時に痛みがあり、肉眼で確認できるような血尿が出るのが特徴です。

主に20代〜30代の女性に多く見られる症状で、特効薬はなく、水分をしっかり摂りながら自然に治るのを待つしかありません。

アデノウイルスは腎臓に居座り、無症状のまま長期にわたってウイルスを排出し続けることもあるので、症状が落ち着いた後も注意が必要です。

大人のアデノウイルス感染症の治療法

アデノウイルス感染症は、残念ながらウイルス自体に直接効果を発揮する抗ウイルス薬がありません。

そのため、症状を和らげることを目的とした治療が中心となります。

ここでは、大人に感染したアデノウイルス感染症への主な治療法について、以下の3つをご紹介します。

- 対症療法

- 解熱鎮痛剤の使用

- 症状に合わせた薬の服用

対症療法

大人のアデノウイルス感染症の治療法の1つ目は「対症療法」です。

アデノウイルス感染症には、ウイルスを直接攻撃する薬がないため、それぞれの症状に合わせて、解熱剤や咳止めなどを用いる対症療法が中心となります。

ここでいう対症療法とは、病気の原因そのものを治療するのではなく、発熱や咳などの症状を軽減し、身体を楽にするための治療法です。

自然治癒するのを待つことが基本となりますが、つらい症状を和らげ、体力の消耗を防ぐことは、回復を早める上で重要です。

解熱鎮痛剤の使用

2つ目は「解熱鎮痛剤の使用」です。

高熱が出た場合には、解熱鎮痛剤を使用します。

アセトアミノフェンやイブプロフェンなどの解熱鎮痛剤は、熱を下げるだけでなく、頭痛や喉の痛みなどの症状を和らげてくれます。

ただし、解熱剤の効果は一時的な物であり、効果が切れると再び発熱することがあります。

アデノウイルス感染症では高熱が4〜5日続くことが多いですが、解熱剤はあくまで一時的に症状を抑えるためのものと理解しておきましょう。

症状に合わせた薬の服用

3つ目は「症状に合わせた薬の服用」です。

咳や鼻水などの症状には、咳止めや去痰薬などが処方されます。

これらの薬は市販の風邪薬にも含まれており、自己判断で市販薬を服用するのも一つの方法と考えられますが、アデノウイルス感染症と診断されている場合は、医師の指導を仰ぐことが最善です。

また、目の症状には、細菌感染を防ぐための抗菌薬の点眼薬や、炎症を抑えるステロイド点眼薬が使用されます。

ただし、ステロイド点眼薬は長期間使用すると、緑内障や白内障のリスクが高まる可能性があるため、眼科医の指示に従って使用することが大切です。

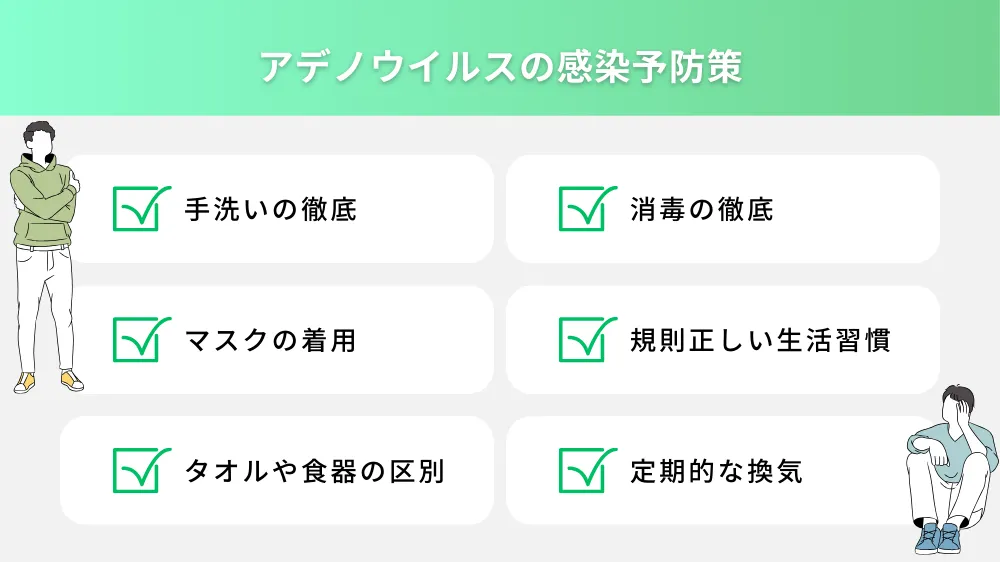

アデノウイルスの感染予防策

アデノウイルス感染症は、感染力が強く、様々な症状を引き起こすウイルスです。

特に、免疫力の低い高齢者は重症化するリスクがあるため、注意が必要です。

ここではアデノウイルスの感染予防策について、以下の6つをご紹介します。

- 手洗いの徹底

- マスクの着用

- 使用するタオルや食器の区別

- 消毒の徹底

- 規則正しい生活習慣

- 定期的な換気

手洗いの徹底

アデノウイルスの感染予防策の1つ目は「手洗いの徹底」です。

流水と石鹸を用いた手洗いは、アデノウイルスを含む多くの感染症の予防に効果的とされています。

ウイルスは、目に見えないほど小さなもので、私たちの身の回りのあらゆる場所に存在しています。

ドアノブや電車の吊り革など、様々な場所に付着したウイルスに触れることで、私たちは知らず知らずのうちにウイルスを手に付着させている可能性があります。

その手で目や口、鼻などを触ってしまうと、ウイルスが体内に侵入し、感染症を引き起こすことがあるのです。

トイレの後、食事の前後には必ず手を洗い、外出先から帰宅した場合にも、すぐに手を洗うようにしましょう。

マスクの着用

2つ目は「マスクの着用」です。

咳やくしゃみによる飛沫感染を防ぐためには、マスクの着用が有効とされています。

感染者は、咳やくしゃみをすると、ウイルスを含む細かい飛沫を周囲に撒き散らします。

マスクを着用することで、この飛沫の拡散を抑え、周囲の人への感染リスクを低減できます。

特に、人混みや閉鎖された空間では、マスクの着用を心がけましょう。

使用するタオルや食器の区別

3つ目は「使用するタオルや食器の区別」です。

使用するタオルや食器を共用することで、接触感染のリスクが高まります。

感染者の唾液や涙、鼻水などが付着したタオルや食器を共用すると、ウイルスが口や目、鼻などの粘膜に付着し、感染する可能性があるのです。

家庭内での感染を防ぐためにも、タオルや食器は各自で使い、共用は避けましょう。

特に、乳幼児や高齢者など、抵抗力の弱い人がいる場合は、より注意が必要です。

消毒の徹底

4つ目は「消毒の徹底」です。

アデノウイルスは環境により比較的長く生存できるため、ドアノブやテーブルなど、人が頻繁に触れる場所を消毒することが重要となるでしょう。

アルコール消毒は、アデノウイルスに対して効果が低いといわれていますので、次亜塩素酸ナトリウムを薄めた液を用いて消毒するのがおすすめです。

また、子供のおもちゃや日用品なども、定期的に消毒するようにしましょう。

規則正しい生活習慣

5つ目は「規則正しい生活習慣」です。

十分な睡眠、バランスの取れた食事、適切な運動は免疫力を高め、アデノウイルス感染症を含む様々な病気の予防に役立ちます。

免疫力は、私たちの体がウイルスや細菌などの病原体から身を守るための防御システムです。

睡眠不足・栄養不足・運動不足は、この免疫力を低下させ、ウイルスに感染しやすくなってしまいますので、規則正しい生活習慣を心がけ、免疫力を高めてウイルスへの抵抗力をつけましょう。

定期的な換気

6つ目は「定期的な換気」です。

定期的に換気を行い、室内の空気を入れ替えることで、アデノウイルスを含む様々なウイルスや最近の濃度を低減することができます。

室内にウイルスが滞留していると、それを吸い込んで感染するリスクが高まります。

特に、人が多く集まる場所や閉鎖された空間では、こまめな換気が重要です。

窓を開けて新鮮な空気を取り込み、ウイルスを排出することで、感染リスクを低減しましょう。

感染症の対策方法について、以下の記事でも詳しく解説しています。

感染症予防について感染症は、私たちの日常生活や社会活動に深刻な影響を及ぼす可能性があります。その影響を最小限に抑えるためには、感染症の予防が不可欠です。しかし、具体的にどのような予防方法があるのか分からない場合は対応が難しいです[…]

大人のアデノウイルスまとめ

ここまで大人のアデノウイルスについてご紹介しました。

要点を下記にまとめます。

- 大人のアデノウイルス感染症の主な症状は、発熱・咽頭炎・結膜炎・胃腸炎・出血性膀胱炎など

- 大人のアデノウイルス感染症の治療法は、対症療法が中心となる

- アデノウイルスの予防策として、手洗い・マスクの着用・消毒・規則正しい生活習慣・定期的な換気などが有効とされる

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。