「黒酢って健康に良いって聞くけど、具体的にどんな効果が期待できるの?」

「黒酢を毎日の食事に取り入れたいけど、うまく活用できる方法がわからない…」

健康や美容のために黒酢を取り入れたいと考えている方の中には、このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

黒酢とは、玄米や大麦などの穀物を長期間かけて発酵/熟成させることで生まれた調味料で、豊富なアミノ酸やクエン酸を含んでいるのが特徴です。

まろやかな酸味と深いコクを併せ持ち、健康面だけでなく美容面でも高い注目を集めています。

本記事では、黒酢について以下の点を中心に詳しく解説します。

- 黒酢の基本的な特徴や他の酢との違い

- 黒酢に期待できる効果と簡単レシピ

- 摂取時のポイントや保存方法

黒酢に期待できる効果や使い方について知りたい方はご参考いただけますと幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

スポンサーリンク

黒酢とは?

はじめに、黒酢とはどのような調味料なのかについてご紹介します。

黒酢とは、玄米や大麦などを主原料として長期熟成させることで生まれた食酢の一種で、まろやかな酸味と深みのあるコクが特徴です。

熟成期間は商品によって異なりますが、半年から数年以上かけて発酵/熟成が行われるため、栄養価が高まりやすく、アミノ酸やビタミンなどが豊富に含まれます。

また、酢特有のきつい酸味が和らぎ、ほのかな甘みが感じられることから、料理のアクセントとして活用しやすい点も魅力です。

健康志向が高まる中、身体づくりや美容を意識する方を中心に注目され、さまざまな食品や飲料と組み合わせて活用されています。

スポンサーリンク

他の酢と黒酢の違い

次に、他の酢と比べて黒酢がどのように違うのかについてご説明します。

黒酢は玄米や大麦を使用し、長期間じっくり発酵/熟成させるため、一般的な穀物酢などよりも栄養価が高まりやすいのが一番の違いです。

熟成期間が長い分、色合いは黒っぽくなり、まろやかなコクや深みのある味わいを楽しめます。

また、アミノ酸含有量が豊富で、風味の幅が広がるだけでなく、健康面でも多くのメリットがあります。

さらに、リンゴ酢や果実酢などと比べても酸味が穏やかで、料理にも取り入れやすいため、さまざまなレシピに活用されているのです。

クエン酸の効果に興味のある方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

クエン酸の効果とは?基礎知識と注目理由クエン酸は柑橘類に多く含まれる有機酸の一種で、レモンやオレンジの酸っぱさの元となる成分です。近年、健康や美容に対する効果が注目され、サプリメントや健康食品として広く利用されています。[…]

黒酢に期待できる効果

次に、黒酢に期待できる効果について、以下の5つをご紹介します。

- 血糖値を安定させる

- 血圧を下げる

- ダイエット

- 疲労回復や体力向上

- エイジングケア

①血糖値を安定させる

黒酢に期待できる効果の1つ目は「血糖値を安定させる」ことです。

黒酢に含まれる酢酸やクエン酸には、糖質の吸収を緩やかにする働きがあり、食後の急激な血糖値上昇を抑える効果が期待できます。

さらに、インスリンの過剰分泌を防ぐことで、血管にかかる負担を軽減できます。

日常の食事に黒酢を取り入れることで、糖尿病や動脈硬化など生活習慣病リスクの低減にもつながるのです。

②血圧を下げる

2つ目は「血圧を下げる」ことです。

黒酢に含まれる酢酸は血管を拡張して血流を促し、高血圧の予防・改善に役立ちます。

また、カリウムなどのミネラル成分が塩分の排出をサポートし、血圧コントロールにも効果的とされています。

塩分摂取量が気になる方は、調味料として黒酢を活用することで、味わいを保ちつつも、より健康的に食事を楽しめます。

③ダイエット

3つ目は「ダイエット」です。

黒酢に含まれるクエン酸は、脂質や糖質の代謝を促し、体内のエネルギー消費を高める働きがあるとされます。

また、酢酸の作用によって内臓脂肪の蓄積を抑え、脂肪分解をサポートする効果も期待できます。

食後の血糖値上昇を緩やかにすることで、食欲をコントロールしやすくなり、過食を防ぐ助けになります。

さらに、黒酢を活用したドリンクやレシピは、無理なく日常に取り入れられるため、継続しやすい点も魅力です。

④疲労回復や体力向上

4つ目は「疲労回復や体力向上」です。

黒酢に含まれるクエン酸は、エネルギー代謝を活性化させ、疲労の原因となる乳酸の分解を助ける働きがあるとされます。

これにより、運動後の疲れを和らげたり、体力を効率よく回復させる効果が期待できます。

さらに、アミノ酸やビタミンも豊富なため、筋肉の修復をサポートしながら、免疫力の向上にも役立ちます。

日々の生活や運動で疲れを感じる方にとって、黒酢を取り入れることは、体力維持や疲労回復の心強いサポートとなるでしょう。

⑤エイジングケア

5つ目は「エイジングケア」です。

黒酢にはポリフェノールやアミノ酸が含まれており、これらの成分が体内で抗酸化作用を発揮するとされます。

この抗酸化作用によって、細胞を老化させる原因となる活性酸素の働きを抑えるとされ、体の内側から若々しさを保つ効果が期待できます。

また、血流を良くする働きがあるため、冷え性や肌のくすみの改善にも役立ちます。

黒酢を日常的に取り入れることで、美容と健康を内側からしっかりサポートできるのです。

血糖値についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

血圧についてより詳しく解説していますので、こちらの記事も合わせてお読みください。

「いつまでも健康で、穏やかな毎日を送りたい」 「病気でやりたいことを諦めたくない」 「大切な家族に心配をかけず、自分らしい人生を歩みたい」健康診断の結果を見て、血圧の数値に一喜一憂しながら、このようにお考えではな[…]

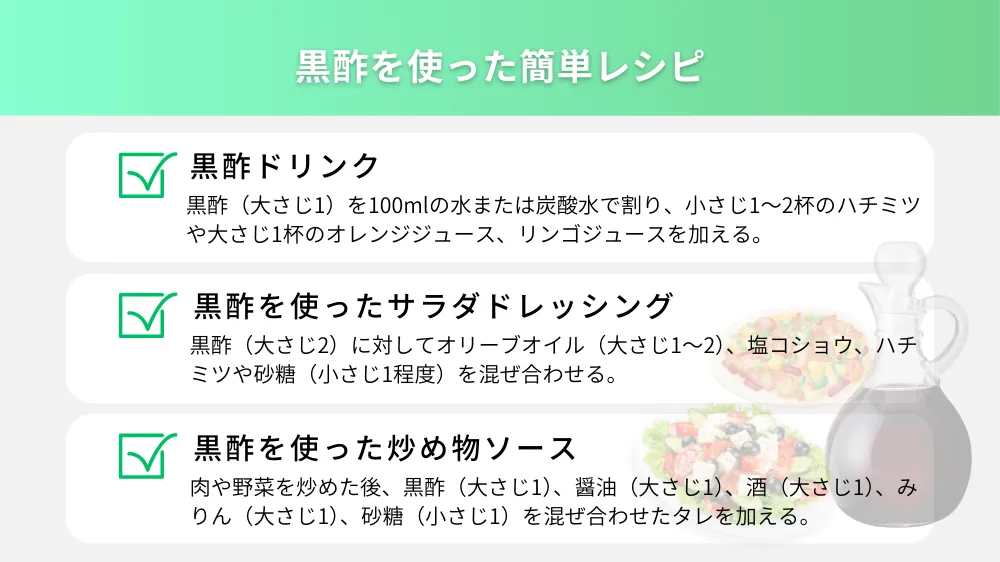

黒酢を使った簡単レシピ

次に、黒酢を使った簡単レシピについて、以下の3つをご紹介します。

- 黒酢ドリンク

- 黒酢を使ったサラダドレッシング

- 黒酢を使った炒め物ソース

①黒酢ドリンク

黒酢を使った簡単レシピの1つ目は「黒酢ドリンク」です。

黒酢(大さじ1)を100mlの水または炭酸水で割り、小さじ1〜2杯のハチミツや大さじ1杯のオレンジジュース、リンゴジュースを加えると、酸味が程よくまろやかになり、飲みやすくなります。

特に、オレンジジュースやリンゴジュースとの相性がよく、フルーティーな風味を楽しみながら黒酢を取り入れることができます。

朝食時に飲むと体がすっきりと目覚め、運動後に取り入れることでクエン酸やアミノ酸を効率よく補給できます。

黒酢ドリンクは低カロリーでヘルシーなので、ダイエット中の方にもおすすめです。

さらに、まとめて作り置きして冷蔵庫で冷やしておけば、忙しい日でも簡単に健康的なドリンクを楽しめるのも嬉しいポイントです。

②黒酢を使ったサラダドレッシング

2つ目は「黒酢を使ったサラダドレッシング」です。

黒酢(大さじ2)に対してオリーブオイル(大さじ1〜2)、塩コショウ、ハチミツや砂糖(小さじ1程度)を混ぜ合わせると、甘酸っぱい風味が楽しめるドレッシングに仕上がります。

好みによって、ゴマ油や醤油を加えて和風テイストにするのもおすすめです。

野菜サラダだけでなく、冷しゃぶや海藻サラダなどにもよく合い、食欲をそそる一品に仕上がります。

③黒酢を使った炒め物ソース

3つ目は「黒酢を使った炒め物ソース」です。

肉や野菜を炒めた後、黒酢(大さじ1)、醤油(大さじ1)、酒(大さじ1)、みりん(大さじ1)、砂糖(小さじ1)を混ぜ合わせたタレを加えるだけで完成です。

酸味を強めに感じたい場合は、黒酢の量を少し増やしてみると、よりコクのある味わいになります。

鶏肉や豚肉との相性が良いため、主菜としてボリューム満点の一皿を作りやすいのも魅力です。

黒酢を摂取する際のポイント

次に、黒酢を摂取する際のポイントについて、以下の3つをご紹介します。

- 適切な量を守る

- 摂取するタイミングを工夫する

- 薄めて飲む習慣をつける

①適切な量を守る

黒酢を取り入れる際の1つ目のポイントは「適切な量を守ること」です。

一般的に、1日あたり大さじ1〜2杯程度が目安ですが、個人差や体調によって適量は異なります。

過剰に摂取すると胃に負担がかかり、胃もたれや胃酸過多を引き起こす可能性があるため注意が必要です。

また、空腹時にそのまま飲むと刺激が強い場合があるため、水やジュースで薄めて飲むことをおすすめします。

②摂取するタイミングを工夫する

2つ目は「摂取するタイミングを工夫すること」です。

食事の前後に黒酢を摂取することで、血糖値の急上昇を抑えられ、運動後に摂取することで疲労回復を促してくれます。

夜遅くに黒酢を飲むと胃の負担になる場合もあるため、就寝前に摂取する際は、少量にとどめるか様子を見ながら飲むようにしましょう。

③薄めて飲む習慣をつける

3つ目は「薄めて飲む習慣をつけること」です。

黒酢の酸味が苦手という方や、胃腸の弱い方は、必ず水や炭酸水などでしっかり薄めて摂取しましょう。

そうすることで、飲みやすさが格段にアップし、胃への負担も軽減されます。

また、歯へのダメージを防ぐためにも、飲んだ後は口をすすぐ、ストローを使うなどの工夫を加えると良いでしょう。

黒酢の保存方法と注意点

次に、黒酢を保存する際のポイントや注意点について、以下の3つをご紹介します。

- 直射日光にさらさない

- 使用後にフタを開けたままにしない

- 高温多湿の場所に保管しない

①直射日光にさらさない

黒酢の保存方法の1つ目は「直射日光にさらさないこと」です。

日光が当たると温度が上がりやすく、品質の変化や風味の劣化を招く可能性があります。

基本的には暗所で常温保管しますが、気温が高い時期や場所によっては冷蔵庫に入れることをおすすめする場合もあります。

商品ラベルやメーカーが推奨する保存方法を確認して、適切な保管状態を保つようにしましょう。

②使用後にフタを開けたままにしない

2つ目は「使用後にフタを開けたままにしないこと」です。

空気中の雑菌が混入すると、発酵が進み過ぎたり、味の変化やカビの原因になる可能性があります。

使い終わったらしっかりとフタを閉める習慣をつけることで、品質を長持ちできます。

また、開封した黒酢はなるべく早めに使い切るようにすることで、品質を保ち、風味を損なわず十分に活用できます。

③高温多湿の場所に保管しない

3つ目は「高温多湿の場所に保管しないこと」です。

黒酢は湿度や温度の変化に敏感なため、高温多湿の環境に置くと、カビや雑菌の繁殖リスクが高まります。

キッチンのシンク下や直射日光が入る窓辺などは、なるべく避けるようにしましょう。

保管場所をしっかり選ぶことで、長期間にわたって品質の良い黒酢を活用できます。

黒酢に関するよくある質問(Q&A)

.webp)

最後に、黒酢に関するよくある質問について、Q&A形式で以下の3つをご紹介します。

- 黒酢はどのくらいで効果が期待できる?

- 黒酢は酢の代わりに使える?

- 黒酢は子どもや妊婦でも飲める?

①黒酢はどのくらいで効果が期待できる?

期待できる効果を実感できるまでの期間は、個人差や摂取量、生活習慣によって異なります。

健康維持や疲労回復であれば、数週間から1か月ほどで「なんとなく調子が良くなった」という実感を得る方もいますが、長期的に摂取することがポイントです。

食事のバランスや運動習慣とも組み合わせながら、無理なく取り入れることで、より実感しやすくなります。

②黒酢は酢の代わりに使える?

黒酢は、一般的な穀物酢や米酢と同様に、酢の代わりとして料理に使用できます。

ただし、黒酢は風味が濃厚で、まろやかな甘みがあるため、料理によっては味のバランスが変わることに注意が必要です。

煮物やドレッシング、炒め物など、幅広い料理に活用できるので、黒酢独特のコクと甘みを楽しみながら料理の味わいを引き立てられます。

③黒酢は子どもや妊婦でも飲める?

基本的には、子どもや妊婦さんが黒酢を摂取すること自体に問題はありませんが、胃腸が弱い方は注意が必要です。

特に、幼児や妊婦さんは体調の変化が激しいため、初めて飲むときは少量から試して様子をみたり、かかりつけ医に相談しておくと良いでしょう。

また、過度に摂取すると酸味によって胃を刺激したり、歯のエナメル質を傷める恐れもあるため、適量を守りながら取り入れるようにしましょう。

スポンサーリンク

黒酢に期待できる効果についてのまとめ

ここまで黒酢についてご紹介しました。

要点を以下にまとめます。

- 黒酢は玄米や大麦を長期熟成させて作られ、他の酢よりもまろやかな酸味と深いコクが特徴。

- 血糖値や血圧のコントロール、ダイエット、疲労回復など、健康や美容にさまざまな効果が期待できる。

- 適切な量を守り、食後や運動後のタイミングで摂取すると期待できる効果が高まり、保存方法にも注意すれば長く活用できる。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。