「もしかして、うちも介護難民になるかもしれない…」

「介護難民になってしまったけど、どこに相談すれば良いかわからない…」

介護を必要とする親御さんを抱え、どこにも頼れず途方に暮れている方もいるのではないでしょうか。

介護難民とは、介護が必要な状態にもかかわらず、適切なサービスを受けられない人々を指します。

本記事では、介護難民について以下の点を中心に詳しく解説します。

- 介護難民の実態と原因

- 介護サービス利用の課題と対策

- 介護難民にならないためにできること

介護難民問題にご不安を感じている方は、ぜひ最後までお読みください。

スポンサーリンク

介護難民とは?

はじめに、介護難民について解説します。

介護難民とは、介護が必要な状態にもかかわらず、適切な介護サービスを施設や在宅で受けられない人々を指します。

日本では、高齢化が急速に進む一方で、介護を担う人材や施設が不足しており、介護難民問題は深刻化しているのです。

介護難民が増加すると、要介護者の生活の質が低下するだけでなく、家族の負担も増大し、社会全体に大きな影響を及ぼすことが懸念されます。

この状況を改善するためには、介護サービスの拡充や介護人材の確保が急務であり、国や地域、そして個々人が協力して取り組む必要があるでしょう。

介護難民の問題は、決して他人事ではなく、誰もが直面する可能性のある課題として、認識を深めていく必要があります。

スポンサーリンク

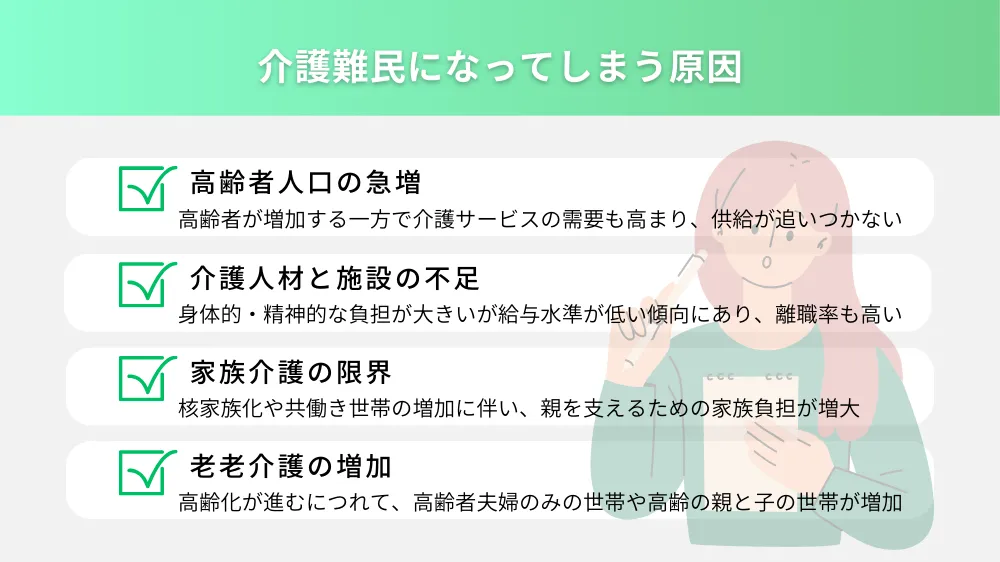

介護難民になってしまう原因

ここでは、介護難民になってしまう原因について、以下の4つをご紹介します。

- 高齢者人口の急増

- 介護人材と施設の不足

- 家族介護の限界

- 老老介護の増加

①高齢者人口の急増

介護難民になってしまう原因の1つ目は「高齢者人口の急増」です。

2025年には、団塊の世代が75歳以上となり、後期高齢者が大幅に増加します。

総務省の統計によると、2024年9月時点で日本の65歳以上の人口は約3,625万人で、高齢化率は29.3%と過去最高を更新しており、75歳以上の人口も2,898万人となりました。

高齢者が増加する一方で、介護サービスの需要も高まり、供給が追いつかない状況が生まれているのです。

今後も高齢者人口の増加が見込まれるため、介護難民問題はさらに深刻化する可能性が高いと考えられています。

②介護人材と施設の不足

2つ目は「介護人材と施設の不足」です。

介護の仕事は、身体的・精神的な負担が大きいにもかかわらず、給与水準が低い傾向にあり、離職率も高いのが現状です。

その結果、介護職員の数は需要に追いつかず、多くの施設で人手不足が深刻化しています。

また、介護施設の数も十分とはいえず、とくに都市部では入居希望者が多く、待機期間が長くなりがちです。

この需給バランスの不均衡が、介護難民を増加させる大きな要因となっています。

③家族介護の限界

3つ目は「家族介護の限界」です。

核家族化が進み、親と子が別々に暮らすことが一般的になった現代では、高齢の親を支えるための家族の負担が増大しています。

また、共働き世帯が増加しているため、親の介護のために仕事を辞めざるを得ないケースも少なくありません。

核家族化や共働き世帯が増加している状況から、家族だけで介護を完結させることが難しくなり、介護サービスを必要とする高齢者が増えているのです。

④老老介護の増加

4つ目は「老老介護の増加」です。

高齢者が高齢者を介護する老老介護の増加も、介護難民を深刻化させる要因の一つです。

高齢化が進むにつれて、高齢者夫婦のみの世帯や、高齢の親と子の世帯が増加しています。

また、老老介護は介護する側も高齢者であるため、介護する体力や気力が十分でない場合があるでしょう。

介護者が病気やケガで倒れてしまうと、介護を受けていた高齢者も同時に介護難民となってしまうリスクがあります。

自宅介護や老々介護に関しては、次の記事で詳しく解説しています。

合わせてご覧ください。

在宅介護は多くの家庭で直面する現実であり、家庭での介護には多くの挑戦が伴います。在宅介護を考える多くの人々は、その介護負担も大きいと感じているのではないでしょうか。では、在宅介護にはどのようなメリットがあり、どのような限界を抱え[…]

日本の高齢化が進む中、老々介護という現象がますます増加しています。多くの人が親や配偶者を介護する状況に直面し、その負担に悩んでいます。老々介護が増える原因やその問題点、そしてその負担を軽減する方法は何でしょうか?そこで、本記[…]

介護という言葉を耳にした時、下記のような不安や疑問が頭をよぎりませんか? 親のことが心配だけど、何から始めればいいか分からない… 介護にはどれくらいの費用がかかるのだろう? 仕事や自分の生活と、どうやって両立すればいい[…]

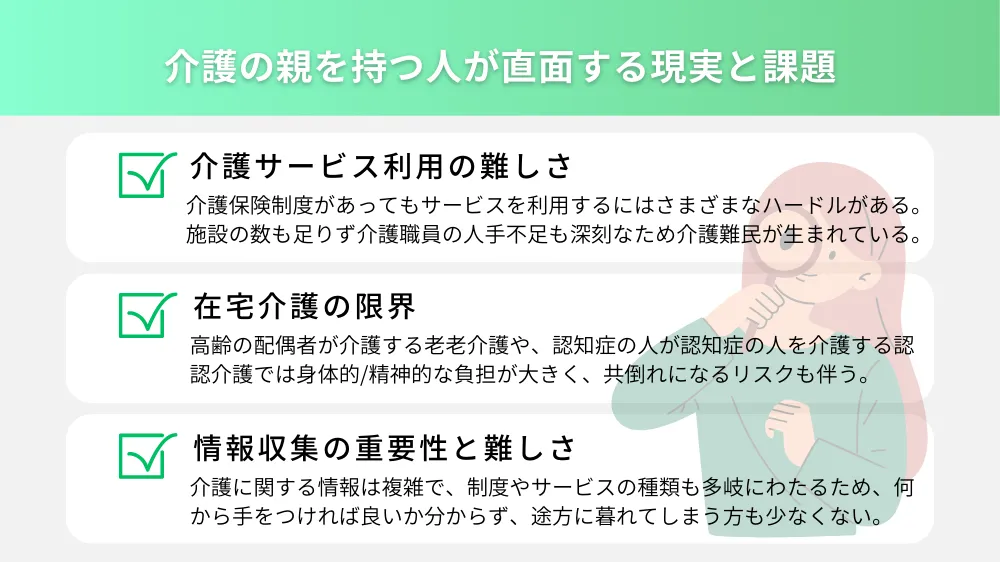

要介護の親を持つ人が直面する現実と課題

ここでは、要介護の親を持つ人が直面する現実と課題について、以下の3つをご紹介します。

- 介護サービス利用の難しさ

- 在宅介護の限界

- 情報収集の重要性と難しさ

①介護サービス利用の難しさ

要介護の親を持つ人が直面する現実と課題の1つ目は「介護サービス利用の難しさ」です。

介護サービス利用の難しさとして、まずあげられるのが、介護サービスの供給不足です。

介護保険制度があっても、サービスを利用するにはさまざまなハードルがあります。

とくに、費用が比較的安価な特別養護老人ホームは、入居希望者が多く、長期間の待機が必要となることが少なくありません。

また、都市部では施設の数が足りず、地方では介護事業者が撤退してしまうなど、地域による格差も存在します。

さらに、介護職員の人手不足も深刻で、必要な時に十分な介護サービスを受けられない状況が生まれています。

さまざまな要因が重なり、介護が必要な状態にもかかわらず適切なサービスを利用できない、いわゆる介護難民が生まれているのです。

②在宅介護の限界

2つ目は「在宅介護の限界」です。

在宅介護は、住み慣れた家で生活できるというメリットがある一方で、介護する家族には大きな負担がかかります。

とくに、高齢の配偶者が介護する老老介護や、認知症の人が認知症の人を介護する認認介護では、介護者の身体的/精神的な負担が大きく、共倒れになるリスクも伴うのです。

また、核家族化が進み、親の介護を担う若い世代が減少している現代では、介護を一人で抱え込んでしまうケースも少なくありません。

さらに、仕事と介護の両立は非常に困難で、介護のために仕事を辞めざるを得ない介護離職も社会問題となっています。

在宅介護にはさまざまな限界があり、介護難民化を防ぐためには、社会全体の支援が必要不可欠といえるでしょう。

③情報収集の重要性と難しさ

3つ目は「情報収集の重要性と難しさ」です。

介護が必要になったとき、適切な情報を集めることは、介護難民を防ぐうえでとても重要です。

しかし、介護に関する情報は複雑で、制度やサービスの種類も多岐にわたるため、何から手をつければ良いか分からず、途方に暮れてしまう方も少なくありません。

地域包括支援センターなどの相談窓口があるものの、その存在を知らない人も多く、制度を利用できずにいるケースもあるでしょう。

また、インターネットや書籍で情報を得ようとしても、情報が多すぎてどれが自分に必要なのか判断が難しいという問題もあります。

そのため、介護が必要になる前から積極的に情報収集をして、いざというときに備えることが大切です。

親の介護に関しては、次の記事でも詳しく取り上げています。

合わせて参考にしてください。

親の介護について高齢化がますます進み今では、70歳でも若く元気な方が多い社会となりました。自分の親もまだまだ元気で暮らしていると思っていたのに、突然、介護が必要になり、どうしたらいいのか迷っていませんか。今回、親の介護についてど[…]

介護難民にならないための対策

ここでは、介護難民にならないための対策について、以下の4つをご紹介します。

- 介護予防と生活習慣の見直し

- 早めの情報収集と相談

- 経済的な準備

- 民間の介護施設も検討

①介護予防と生活習慣の見直し

介護難民にならないための対策の1つ目は「介護予防と生活習慣の見直し」です。

健康な状態を長く保つことが、介護が必要になるリスクを減らすための効果的な対策といえるでしょう。

具体的には、バランスの取れた食事を心がけ、適度な運動を習慣にすることが大切です。

とくに、高血圧や糖尿病、肥満などの生活習慣病は、脳卒中や認知症のリスクを高めるため、日頃から注意しましょう。

また、積極的に体を動かすことで、筋力やバランス感覚を維持し、転倒による骨折などのリスクを減らすこともできます。

健康な状態を長く保つための取り組みは、介護が必要な状態になるのを遅らせ、介護難民になる可能性を低くすることにつながるのです。

②早めの情報収集と相談

2つ目は「早めの情報収集と相談」です。

介護に関する情報は複雑で、制度やサービスの種類も多岐にわたるため、いざというときに慌てないように、事前に情報を集めておくことが大切です。

具体的には、地域包括支援センターなどの相談窓口を活用し、地域の介護サービスに関する情報を収集しましょう。

また、家族や親族と介護について話し合い、誰が介護の中心となるのか、どのような介護を希望するのかを共有することも重要です。

早めに情報収集と相談しておくことで、いざという時に適切なサービスを利用できるようになり、介護難民になるリスクを減らせるでしょう。

③経済的な準備

3つ目は「経済的な準備」です。

介護サービスを利用するには、一定の費用がかかります。

とくに、民間の介護施設は費用が高額になる場合もあるため、老後の資金を計画的に準備しておくことが大切です。

現役世代の方は、可能な限り貯蓄を増やし、必要に応じて介護保険や民間の介護保険への加入も検討しましょう。

また、高額介護サービス費制度や補足給付制度など、経済的な負担を軽減するための公的な制度も積極的に活用することが大切です。

さまざまな制度を理解し、適切に利用することで、経済的な理由で必要な介護サービスを受けられないという状況を避けられます。

④民間の介護施設も検討

4つ目は「民間の介護施設も検討」です。

特別養護老人ホームなど、公的施設は、費用が比較的安く人気がありますが、入居待ちの期間が長いというデメリットもあります。

一方、民間の介護施設は、費用は高めになるものの、入居までの期間が短く、サービス内容も充実している施設が多いです。

民間の介護施設には、介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などさまざまな種類があり、自身の状況や希望に合わせて選べます。

民間の介護施設を検討することで、介護が必要になった際に、円滑にサービスを受けられる可能性を高められるでしょう。

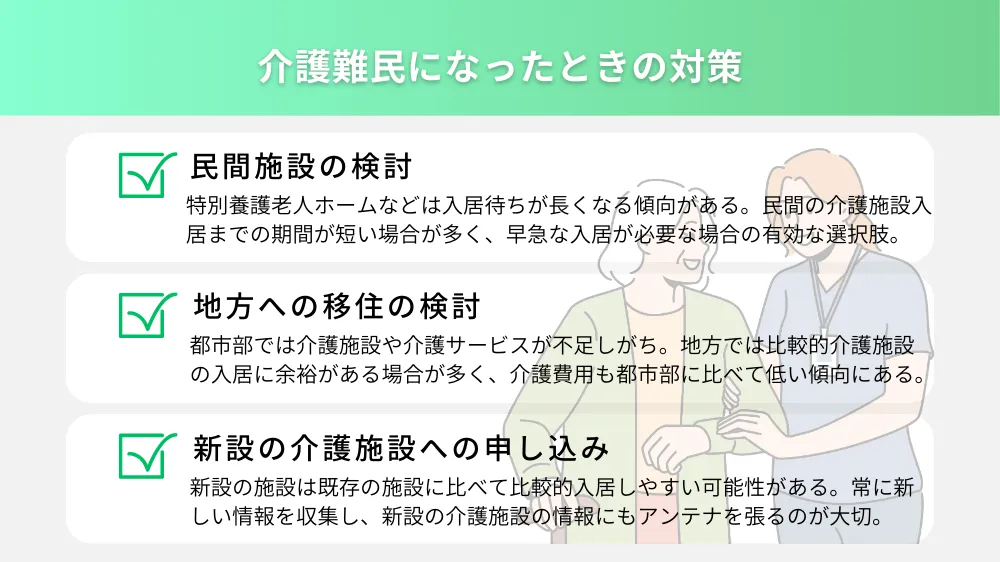

介護難民になったときの対策

最後に、もしも介護難民になったときの対策について、以下の3つをご紹介します。

- 民間施設の検討

- 地方への移住の検討

- 新設の介護施設への申し込み

①民間施設の検討

介護難民になったときの対策の1つ目は「民間施設の検討」です。

特別養護老人ホームのような公的施設は費用が抑えられる一方で、入居待ちが長くなる傾向があります。

そのため、民間施設も視野に入れることが大切です。

民間施設には、介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などさまざまな種類があり、それぞれ特徴や費用が異なります。

ご自身の状況や予算に合わせて、最適な施設を選ぶことが重要です。

また、民間の介護施設は公的施設に比べて入居までの期間が短い場合が多く、早急な入居が必要な場合にはとくに有効な選択肢となるでしょう。

②地方への移住の検討

2つ目は「地方への移住の検討」です。

介護難民になった場合の対策として、地方への移住の検討も有効な手段です。

とくに都市部では、高齢者人口が集中し、介護施設や介護サービスが不足しがちです。

一方、地方では、比較的介護施設の入居に余裕がある場合が多く、介護費用も都市部に比べて低い傾向にあります。

もし、現在住んでいる地域での介護サービスの利用が難しい場合は、地方への移住も選択肢に入れることを検討してみましょう。

移住に際して、自治体によっては高齢者の移住を支援する制度がありますので、事前に情報を収集することが重要です。

また、地方の介護施設は、自然豊かな環境でゆったりと生活できるというメリットもあるでしょう。

③新設の介護施設への申し込み

3つ目は「新設の介護施設への申し込み」です。

新設の施設は、既存の施設に比べて比較的入居しやすい可能性があります。

介護施設は、今後も高齢化の進化に伴い、各地で新しく開設されることが予想されるでしょう。

そのため、常に新しい情報を収集し、新設の介護施設の情報にもアンテナを張っておくことが大切です。

新設の施設は、最新の設備やサービスが整っていることも多く、より快適な環境で生活できる可能性もあります。

地域の介護施設情報や自治体のホームページなどで情報を確認し、新設の施設への申し込みも検討してみましょう。

介護難民に関するまとめ

ここまで、介護難民の原因から対策まで詳しく解説しました。

要点を以下にまとめます。

- 介護難民は、高齢者人口の増加や介護人材不足、家族介護の限界など、さまざまな要因が複雑に絡み合って生じる問題

- 介護難民にならないためには、介護予防や情報収集、経済的な準備が重要であり、民間の介護施設も視野に入れる必要がある

- もし介護難民になってしまった場合は、民間の施設や地方への移住、新設の介護施設への申し込みを検討することが有効

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。