親の介護は、多くの家庭で避けて通れないテーマです。

中でも、「嫁に介護をしてもらいたい」と望む親世代は少なくありません。

しかし、共働き世帯が増え、ライフスタイルが多様化した現代において、そのような考え方は現実にそぐわないものになりつつあります。

とはいえ、長年の価値観を変えるのは簡単ではありません。

では、どのように話を進めれば、より現実的な介護の形を受け入れてもらえるのでしょうか?

スポンサーリンク

「介護を嫁に押し付けるのが当たり前」という固定観念

「嫁がやるべき」「長男の嫁だから当たり前」――。

こうした考え方は、かつての家制度や性別役割分担に根ざしたものであり、今の時代とは合わなくなってきています。

家族の中で誰がどこまで介護を担うかは、一人ひとりの事情や意志を尊重しながら決めるべきものです。

法律上も、介護の義務はあくまで「実子」にあることが明確になっており、嫁に負担を集中させる理由はどこにもありません。

スポンサーリンク

「嫁に介護を押し付ける」前提が生む誤解とすれ違い

「全部手伝いなさい」漠然とした期待を伝えられても、受け手にとっては何をどう対応すればよいか分からず、戸惑いを生むことがあります。

特に「嫁に介護を」といった表現には、役割の押し付けや負担の集中につながる懸念もあります。

そうした誤解を防ぐには、具体的にどのような支援が必要なのかを明確にすることが重要です。

サポート内容を整理することで、より現実的で納得感のある話し合いがしやすくなります。

介護という言葉を耳にした時、下記のような不安や疑問が頭をよぎりませんか? 親のことが心配だけど、何から始めればいいか分からない… 介護にはどれくらいの費用がかかるのだろう? 仕事や自分の生活と、どうやって両立すればいい[…]

嫁への介護の押し付けをやわらげる工夫

親世代が「嫁が介護するのは当たり前」と思っている場合、その価値観を正面から否定しても対立を招きやすくなります。

そんなときこそ、相手の意思を尊重しながら自然に行動を促す「ナッジ」の視点が効果的です。

「介護を嫁に押し付けない」ための具体的な聞き方

「家事を手伝ってもらって」といった漠然とした要求では、何をどうすればよいか分からず、反発を招きがちです。

そんなときは、次のように具体的に聞くナッジ的な問いかけが有効です。

- 「具体的にどんなことを手伝ってほしいの?」

- 「たとえば病院の付き添い?それとも買い物?」

親が自分の要望を言語化することで、「全部やってもらう」から「ここだけお願い」という意識への切り替えが促されます。

このプロセスは、「嫁に全部任せる」といった極端な思考をやわらげる効果もあります。

できることと外部支援を分けて提案

- 「病院への付き添いなら、週に1回ならできるよ」

- 「掃除や食事の準備はヘルパーを頼んだらどう?」

こうした提案は、家族の誰かが犠牲になる形ではなく、負担を分散させる工夫の一つです。

外部サービスの活用も積極的に検討することで、無理のない介護体制を築くことが期待できます。

介護を嫁に押し付けないために大切なこと

介護は、感情や慣習ではなく、現実に合わせて見直すべき課題です。

誰か一人に押しつければ、関係は簡単に壊れてしまいます。

- 高齢者には「投影バイアス」が働きやすい:昔と同じ状況だと思い込みやすい傾向がある

- 正論ではなく、会話の流れを作ることが大切:まずは困っていることを丁寧に聞き出す

- ナッジを活用し、本人が気づくように誘導:「命令」ではなく「提案」で自然に促す

「嫁がやるもの」「逃げるなんてひどい」といった考えから脱却し、家族全体で無理のない介護の形を話し合っていくことが、これからの時代に求められています。

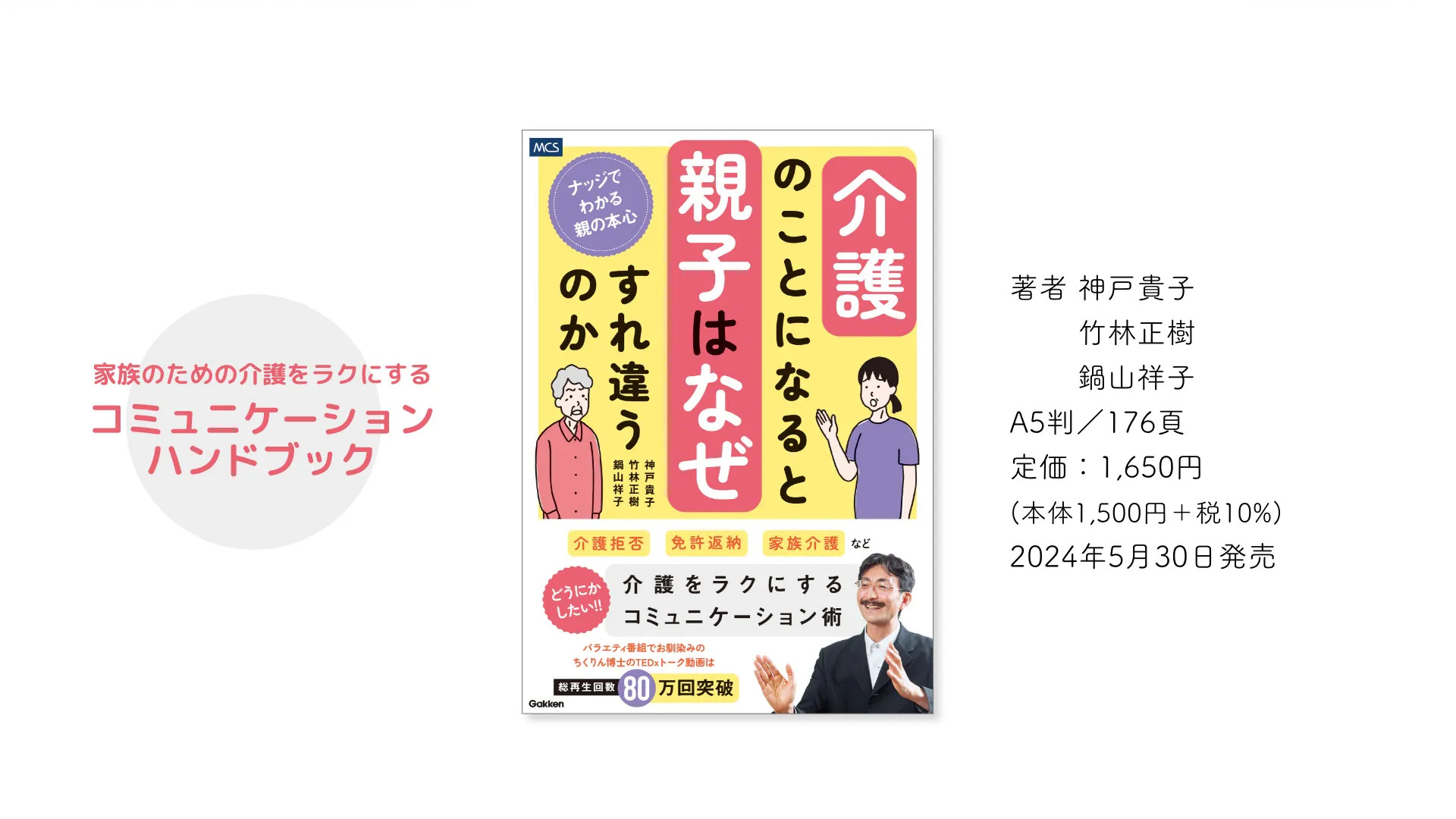

介護のことになると親子はなぜすれ違うのか

親が高齢になり、「介護」を考えるとどんどん出てくる家族のお悩み――――

親子だから、家族だからこそのすれ違い――――

もう、悩まなくていいんです!

介護をラクにする相手に伝わるコミュニケーション術が親に効く!

行動経済学と福祉社会学、看護の専門家がそれぞれの家族介護経験と専門知識、

ノーベル経済学賞を受賞した「ナッジ(※1)」を用いてみなさまを解決へ導きます。

本書では、8家族の事例を紹介し、それぞれの親が持つ「わかってはいるけど、できない心理(高齢者によく見られる認知バイアス)」が親子のすれ違いに関係していると解説しています。

この「認知バイアス(※2)」に対して、著者3名が自らの家族介護経験と専門知識、そして「ナッジ」を用いて解説しています。

※1:直訳すると「そっと後押しをする」「ひじでつつく」という意味の英語。

2017年にノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラー博士が提唱した理論で、

「ついそうしたくなる心理」をくすぐって、直感的に望ましい行動をしたくなる仕掛けを指す。

※2:人の脳が持つ、自分に都合よく、解釈を歪めてしまう習性。

※この記事はアフィリエイト広告を含んでおります